現在、長い年月をかけて起こる気候変動により、異常気象や災害などさまざまな問題が起きています。「気候変動の現状は?どのような影響を与えているの?」「今後も気候変動が続けばどうなるの?」など、疑問を抱えている人は多いでしょう。

本記事では、気候変動の現状と予測を解説しながら、気候変動が与える影響について詳しく解説します。このまま気候変動が続くと将来的にどうなのか、生じる問題点が分かるようになるので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

気候変動の現状と引き起こされている原因

世界の年平均気温は19世紀後半以降、100年あたり0.72℃の割合で上昇しているという現状があります。有効な温暖化対策をとらなければさらに上昇速度は進み、21世紀末(2081〜2100年)の平均気温は20世紀末(1986〜2005年)よりも2.6〜4.8℃上昇することが予測されています。

たとえ厳しい温暖化対策をとったとしても、0.3〜1.7℃上昇する可能性が高いと言われているのも事実です。農業や水産業、自然生態系などさまざまなところで被害が広がり深刻化するでしょう。

とはいえ、どのような対策を行ったとしても、気温の上昇を完全に止めることはできません。今は、気候変動による問題を拡大しない取り組みの実施が急務です。

気候変動が起こっている原因

気候変動の原因は大きく分けて二つあります。一つは人為的な要因で、もう一つは自然的な要因です。

人為的な要因としては、地球温暖化を引き起こしている温室効果ガス、その中でも二酸化炭素の増加が大きな要因となっています。これらのガスは、化石燃料の燃焼(例えば発電や輸送)や森林伐採により排出されます。

一方、自然的な要因としては、地球の公転軌道や自転軸の変化による約2万年〜10万年周期の気候変化や数百年のスケールで起きる太陽活動の変化による気候変化があります。

地球温暖化と気候変動は密接に関連していますが、それぞれ異なる意味を持っています。気候変動は気温の上昇だけでなく、降水量や風向風速など気象条件全般の長期的な変動を指します。

「地球温暖化」の問題点や影響

地球温暖化とは、二酸化炭素などの温室効果ガスの増加により、熱が宇宙空間に放出されず地表に溜まったことで、地球全体の気温が上昇する現象を指します。

地球温暖化による気温上昇は、北極海の海氷減少にも影響を及ぼしています。北極域の海氷域面積は1979年以降減少しており、その減少率は1年で北海道の面積に匹敵するほどの量です。加えて、氷の厚みも薄くなっている可能性が高いと予測されています。有効な温暖化対策が行われないと、今世紀半ばには北極海の氷はほぼ無くなるとされており、スピード感のある対応が重要です。

ほかにも、熱帯低気圧の最大風速および降雨量増加や、海水温の上昇なども将来的に危惧されています。

地球温暖化(気候変動)は寒冷地にとってメリットになる?

温暖化で地球規模の気温が上がった場合、モンゴルなどの寒冷地は住みやすくなるのでしょうか?

モンゴルの国土の70%以上は草原で、地元の人々の生活を支えています。しかし、気候変動により、永久凍土の融解や干ばつなどのリスクが高まり、草原生態系の脆弱性が増してしまいます。都市化や農地などの人間活動へも影響を及ぼしており、気温が上がっても寒い地域の環境が良くなるとは言えません。

RCPシナリオとは?

RCPシナリオとは、大気中にある温室効果ガスの濃度が、将来どのくらいになるのかを予測したもののことを言います。気候変動の将来予測をたてる際には、地球温暖化につながる放射強制力がどのように変化するのかを仮定することが必要です。RCPシナリオでは、将来の放射強制力の違いに応じて「RCP2.6」「RCP4.5」「RCP6.0」「RCP8.5」の4段階に分類しています。これは、RCPの後の数値が大きいほど放射強制力が大きいことを意味します。

世界に起きている気候変動の影響

気候変動は、世界でさまざまな影響を及ぼしています。すでに生じている影響には、以下のものが挙げられます。

- 自然災害の増加

- 猛暑日の増加

- 農作物への影響から起こる食糧不足

- 伝染病の増加

- 生態系の変化による動物の絶滅

- 砂漠化問題

このまま平均気温が上昇すれば、さらに被害は拡大するでしょう。ここからは、それぞれについて詳しく解説します。

自然災害の増加

気候変動は自然災害に影響を及ぼす要因のひとつです。近年、雨の量や降り方が変化し、短時間強雨や大雨の発生頻度・強さは増加しています。これに伴い、水害や土砂災害は年々増加傾向にあります。台風による高潮災害や河川の海水逆流、氾濫なども危惧されています。

日本においては、2017年の九州北部豪雨災害が記憶に新しいでしょう。福岡県から大分県にかけて記録的な豪雨が発生し、広範囲にわたり斜面崩壊や土砂流が起こりました。気候変動が進めば、豪雨の強度・頻度はさらに増し、同様の被害が懸念されます。

猛暑日の増加

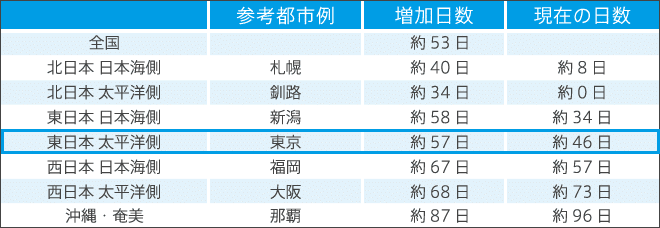

年平均気温は世界的に上昇傾向にあります。猛暑日となる日数は年々増え続けており、本来気温が低かった地域も、気温が上がりつつあるのです。日本に至っては、内陸部の一部地域を除いて、降雪量・積雪量は減少傾向にあります。

猛暑日が増加したことで、熱中症による死亡者数が増えています。日本においては、記録的な猛暑日を観測した2010年には、過去最多の死亡者数を記録。気候変動が進めば、熱中症搬送者数はさらに増加することが予測されています。

【参考】「2030年までに気温が1.5度上昇する」という公表があり、世界中で気候変動に対する対策が急ピッチで求められています。

農作物への影響から起こる食糧不足

気候変動による気温上昇や干ばつの進行、洪水の増加などは、さまざまな農作物に被害を与えます。穀物や野菜、果実などは育ちにくくなり収穫量が減少。加えて、とうもろこしや大麦、小麦といった農作物が収穫できなければ、家畜のエサも減り、将来的には肉が食べられなくなる恐れもあります。世界的な食糧不足に陥れば、飢餓問題はますます深刻化するでしょう。

伝染病の増加

気候変動は伝染病を広める要因とも言われています。地球の気温が上昇すると、これまで熱帯・亜熱帯地域に生息していた、デング熱やジカ熱、マラリアなどの伝染病を運ぶ虫の生息地域が広がります。虫が世界中で飛び交うようになれば、伝染病患者は増加するでしょう。

また、蚊は地球温暖化が進むと寿命も伸びるとも推測されており、伝染病がますます身近なものとなれば、かかる確率はさらに高くなります。

動物の絶滅

気候変動は水不足を招き、植物が育ちにくい環境を作ります。植物によっては絶滅するものもあるでしょう。すると、草食動物は食糧がなくなり個体数が減少し、草食動物をエサとしていた肉食動物も食糧不足に陥るので、いずれは絶滅する可能性もあります。

また、すでに影響が出ている動物もいます。海水温が上昇したことで、北極圏に生息する動物たちは、住む場所を失いつつあります。なかでも、ホッキョクグマは海水温の上昇により、海氷域面積が減少したことで狩りがしづらくなり、深刻な食糧不足に陥っている状況です。個体数は減少傾向にあり、2100年までに絶滅するとも言われています。

砂漠化問題

気候変動は、砂漠化の進行を促進させます。そもそも砂漠化とは、土壌養分が喪失・乾燥したことで植物が成長できない状態のことです。気候変動により豪雨が頻発すると、土壌の養分が流れ出てしまうため、植物が育つのに適した環境が整えられません。

加えて、過度な伐採や放牧も砂漠化を招く原因です。根を張る植物がない土地は水分を蓄える力が衰えるため、乾燥しやすくなります。砂漠化が進行すれば、作物を育てられる土地が縮小し、食糧不足や動物の絶滅につながります。

尚、SDGs目標15「陸の豊かさも守ろう」は、陸上の生態系を守ることを目指しています。具体的な取り組みについて、下記の記事で解説しています。

日本の気候変動の現状と取り組み

日本の温度上昇は平均よりも速く進行している

日本は世界の平均よりも速いペースで気温が上昇しています。世界の年平均気温は100年あたり0.72℃の割合で上がる一方、日本では100年あたり1.19℃の割合で上昇。これに伴い、真夏日や猛暑日の日数は増加傾向にあり、猛暑日に至っては10年あたり0.2日の割合で増加しています。

さらに、雨の降り方にも変化が見られています。大雨の日数や短時間強雨の発生頻度は増加傾向にあるものの、日降水量1.0mm以上の通常の降水日は減少傾向です。加えて、多くの地域では積雪量が減少する一方で、内陸部では大雪になる可能性もあります。

気候変動によって気温上昇や雨・雪の降り方が変化すると、農業にも大きな影響を与え、野菜や果物が育ちにくくなります。価格が高騰すれば、家計を直撃するでしょう。

企業の気候変動に対する取り組み事例

気候変動には全てのセクター(国・地域・企業・組織)からの積極的な取り組みが求められています。

特に、企業はその影響力を活かし、独自の取り組みを通じて気候変動対策に貢献しています。以下では、そのような企業の取り組み事例をいくつか紹介します。

- リコー:温室効果ガスを63%削減する目標を立てています。

- ANA:航空機の運航で発生するCO2排出量を実質ゼロにすることを目標として掲げています。

- マクドナルド:店舗・オフィス・サプライチェーンの全体でネット・ゼロ・エミッションを達成することを目標としています。

それぞれの企業の取り組み詳細については、こちらの記事で解説しています。

現状を打破するには、一人ひとりができる対策をすることが大切

気候変動によって年平均気温が世界的に上昇し、さまざまな問題が引き起こされています。このままのペースで気候変動が進めば、21世紀末(2081〜2100年)には世界の年平均気温が4.8℃上昇し、北極海の海氷はほぼ無くなる可能性もあるのです。一人ひとりが危機感をもち、できる対策を実施することで現状の打破につながります。

例えば、節電を心がけたり自家用車の利用頻度を減らしたりする取り組みは、二酸化炭素の排出量を減らすことができます。個人がそれぞれ取り組むことで、気候変動の進行を抑え、暮らしやすい環境を保ちやすくなるでしょう。

弊社の「e-dash」は、脱炭素への取り組みを総合的にサポートするプラットフォームです。エネルギーの最適化からCO2削減まで、貴社の脱炭素経営をトータルにお手伝いします。低コストでスタートできるプランを用意しているため、まずは気軽にお問合せください。