気候変動による影響は、世界平均気温の上昇、豪雨や干ばつなどの異常気象だけではありません。

気候変動はいつから、どのような原因により起こっているのでしょうか。

本記事では、気候変動の原因や世界の現状について、また気候変動によってもたらされる影響を紹介します。また、気候変動が継続する場合に世界がどうなるのか、気候変動を抑える対策についても解説します。

目次

気候変動とは?

「気候変動」とは、さまざまな要因による気温および気象パターンの長期的な変化のことです。

気候変動と異常気象の違い

似ている言葉に「異常気象」がありますが、異常気象は数カ月程度の短いスパンでの気象変化を指します。一方、気候変動は10年以上の長いスパンでの変化を指しています。

自然の要因と人為的な要因とは

気候変動には、自然の要因と人為的な要因があります。

自然の要因としては、太陽周期の変化や火山の噴火、海洋の変動などが挙げられます。

人為的な要因には、石炭や石油などを燃やすことで発生する二酸化炭素などの温室効果ガスや、森林伐採などが挙げられます。

気候変動の世界への影響例

気候変動は、以下の一部例のように地球環境にさまざまな影響を及ぼしています。

- 気温の上昇

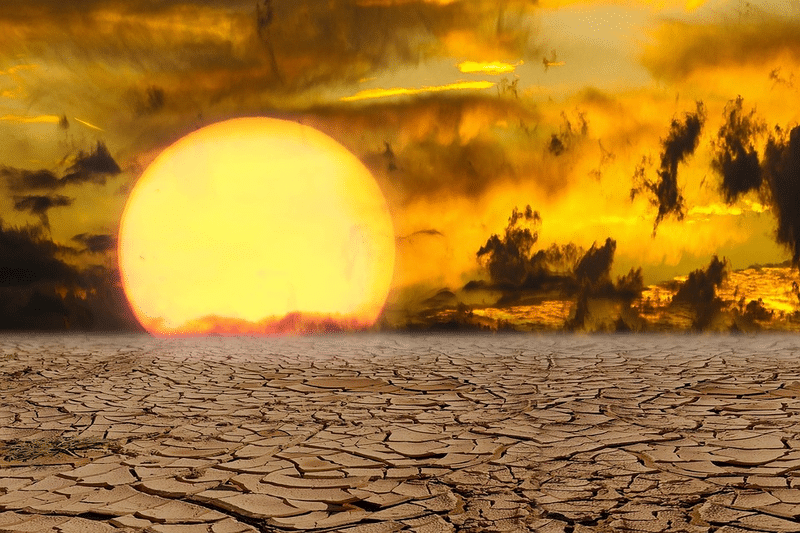

- 干ばつ

- 水不足

- 海面上昇

- 豪雨

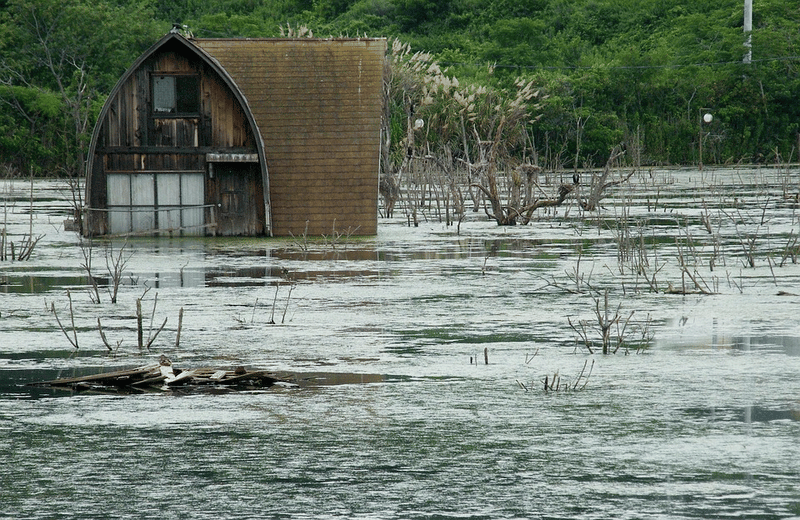

- 洪水

- 生物の多様性の減少

気候変動による世界の現状

政府間組織「国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」は、世界気象機関(WMO)と国連環境計画(UNEP)により設立され、各国政府の気候変動に関する政策に科学的な基礎を与えています。

IPCCは、気候変動に関する最新の科学的知見に基づいた「評価報告書」を数年おきに発行しています。

IPCCの報告書:世界の気候変動は人為的な要因

先述の通り、気候変動の要因には自然の要因と人為的な要因があります。IPCCは2021年に発行した報告書のなかで、1850~1900年から2010~2019 年までの世界平均気温の上昇は「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない」とし、人為的な要因であると断定しました。

世界的な平均気温の上昇

世界の年平均気温は、19世紀後半以降で100年あたり0.73℃の割合で上昇しています。

特に、1990年代半ば以降は高温となる年が増加し、なかでも2016年は、統計を開始した1891年以降では最も高い気温になりました。地球温暖化の最大の要因は、石油や石炭などの化石燃料を燃焼させることで発生する二酸化炭素です。

IPCCの報告書によると、地球温暖化への寄与が最も高いのが二酸化炭素で、76.7%になっています。他にも、温室効果ガスには、二酸化炭素、メタンガス、一酸化二窒素、フロン類などがあります。

世界的な海面水温の上昇

同様に、世界の海面水温も、1900〜2019年の間で100年あたり0.55℃上昇しています。

日本の近海ではこれをさらに上回り、100年あたりの上昇幅は1.14℃にもなります。

一般的には、陸地の方が温まりやすいことや暖流の影響により、大陸に近い海域は海面水温が上昇しやすいことがわかっています。そのため、日本近海は、世界平均よりも大幅な海面水温の上昇が予測されています。

パリ協定の2℃目標(産業革命後の気温上昇を2℃以内に抑える)を達成したとしても、21世紀末には日本近海の海面水温はさらに1.14℃上昇すると考えられています。昇温の度合いが海域により異なる要因として、偏西風の北上に伴う亜熱帯循環の北上の影響が挙げられています。

進行する北極海の海氷の減少

北極海の海氷面積は、温暖化にともない減少し続けています。

同様に、オホーツク海においても1971〜2020年の間に、10年当たり6.1万㎢(最大海氷面積の平年値の5.3%に相当)の割合で減少しています。また、1956年以降のオホーツク海沿岸海氷観測データからは、1980年代後半以降に流氷が激減していることも読み取れます。

こうした状況から、パリ協定の目標が達成できずにこのまま気温上昇が続いた場合、北極域の氷は21世紀半ばまでにほとんど融解が予測されています。また、21世紀の間には海氷面積の減少だけでなく、海氷の厚さも薄くなることも予測されています。

気候変動の影響

1990年代半ば以降は平均気温が高くなる年が増えています。温暖化が長期化することで、日本や世界の気候のパターンの変化に繋がり自然界のバランスが崩れてしまいます。

これは、人間を含めたすべての生命体や生態系にとって大きなリスクとなります。気候変動によってもたらされるさまざまな影響と実例について解説します。

世界で見られる猛暑日の増加や台風の大型化

近年、日本では真夏日や猛暑日の年間日数が増え続けていますが、高温化は日本だけでなく世界的な現象です。また、冬には本来寒かった地域が以前よりも高温化しており、日本海側の積雪データでは、降雪量や積雪量の減少傾向が確認できます。

日本では記録的な豪雪となる年や地域があり、世界ではアジア、オーストラリア、中近東を中心に、頻繁に異常低温が発生しています。サイクロン、ハリケーン、台風などの嵐の大型化だけではなく、発生する頻度も増加しています。

台風やハリケーンは、海上で水蒸気を含んだ上昇気流が上空で冷やされ、周囲の水蒸気を巻き込むことで起こる現象です。気温の上昇は蒸発する水分を増加させるため、より大型化すると考えられています。

ただし、これらの気象現象は気候変動の影響として裏付けられたわけではなく、さらなるデータの蓄積と分析が必要です。現段階で言えることは、温暖化がもたらす気象への影響として、従来の気候システムが変化し、予期せぬ異常気象が増える可能性が大きくなる、ということになるでしょう 。

自然災害の増加と実例

豪雨による水害や土砂災害は、年々増加傾向が続いています。また、台風による高潮被害の増加も懸念されています。高潮は、気圧や風によって海面が平常より高くなる現象です。台風による高潮は、内湾の奥で顕著になることが知られており、日本でも沿岸部の建造物や道路に浸水被害が及ぶことが増えています。

過去の例として、香川県高松市では2004年の台風第16号により、沿岸部の冠水とともに、河川沿いに海水が逆流し、大規模な浸水被害が発生しています。

今後も台風の大型化により被害が甚大化する可能性があります。

世界の動物への悪影響

気候変動による気温や気候の変化は、世界の動植物に深刻な影響をもたらします。

温暖化により植物分布が変化することで、野生動物のなかには食物が摂れなくなり、繁殖が減少することで絶滅する種も出てくることが予想されます。

一方、新たに生息域を広げて繁殖する種もあると考えられます。

広範囲での変化が長期化することで、地域の気候自体が変化する可能性もあります。干ばつなどによる影響から森林や草原だった地域の砂漠化により、その地域の気候システムが変化し、在来の動植物や生態系を脅かす原因となります。

気候変動が進行することによる問題

気候変動が進行すると、地球環境にどのような問題が出るのでしょうか。

IPCCの第5次報告書によると、「今世紀末の世界平均気温変化はRCPシナリオによれば0.3~4.8℃の範囲、平均海面水位の上昇は0.26~0.82mの範囲となる可能性が高い」としています。

RCPとは、代表濃度経路シナリオ(Representative Concentration Pathways)のことで、数値が高いほど温室効果ガスの濃度が高く、地球温暖化を引き起こす効果が高くなります。

IPCCが21世紀末(2081〜2100年)の気温を、さまざまなシミュレーションを行い予測したところ、現在より上昇するのは明らかであり、最大で4.8℃も上がる可能性があることがわかりました。

これにともない、平均海面水位は最大で0.82m上昇するかもしれないとしています。気候変動を抑制するには、温室効果ガス排出量の抜本的かつ持続的に削減していくしかありません。

これ以上気候変動における問題を拡大させないために、私たち一人ひとりが日々の生活を見直し、改善するようにしていくことが必要です。

自分にできることから改善を始めよう

気候変動の進行を抑制するために、私たちにもできることがあります。

住宅の断熱性を高め、省エネ家電を使うなどして省エネ化することで、生活に利用するエネルギーの削減が可能です。

さらに、食品ロスを減らし、ゴミを減らすこともCO2排出量削減につながります。移動の際はCO2排出量の少ない公共交通機関を利用し、自転車や電気自動車などCO2を排出しない移動手段を選ぶことも大切です。

一人でも多くの人が気候変動に対する危機感を抱き、気候変動を抑えるために何ができるのかを考え、実践していきましょう。

気候変動の影響を理解し、一人ひとりが危機感を持つことが大切

私たちの生活を脅かす地球温暖化や海面上昇、自然災害の増加などは、いずれも気候変動の影響によるものと考えられています。

気候変動は、自然要因と人為的要因がありますが、近年の世界平均気温の上昇は人為的な要因です。

このまま気候変動が進むと、地球環境は激変し、私たちを含め多くの生命体が存亡の危機に直面します。気候変動の進行を少しでも緩和するために、日々の生活の中でできることを、今日から始めていきましょう。