SDGs11は「住み続けられる」かという観点から、地域の持続可能な発展を目指しています。

世界中で、この目標達成のためにさまざまな取り組みがなされています。海外では、スラム街の改善や環境負荷を考慮したサステナビリティな都市化を目指すものが多く見られます。また、日本では、人口減少や少子高齢化に歯止めをかける地方創生を目指す取り組みがなされています。

この記事では、日本の国内企業や自治体によるSDGs目標11の取り組み事例を紹介するとともに、災害対策・大気汚染問題など世界や日本が抱えている課題についても解説していきます。

目次

SDGsは持続可能な開発目標のこと

SDGsは全世界が協力をして達成するべき目標です。地球環境の問題だけに限らず、貧困・飢餓・教育などの解決や不平等の解消、働き方改革などと言った、人々の生活に寄り沿った目標も含まれます。2030年を期限とした17の国際目標と169のターゲット・231の指標が定められています。

SDGs 17の国際目標

- 貧困をなくそう

- 飢餓をゼロに

- すべての人に健康と福祉を

- 質の高い教育をみんなに

- ジェンダー平等を実現しよう

- 安全な水とトイレを世界中に

- エネルギーをみんなに。そしてクリーンに

- 働きがいも経済成長も

- 産業と技術革新の基盤を作ろう

- 人や国の不平等をなくそう

- 住み続けられるまちづくりを

- つくる責任、つかう責任

- 気候変動に具体的な対策を

- 海の豊かさを守ろう

- 陸の豊かさも守ろう

- 平和と公正をすべての人に

- パートナーシップで目標を達成しよう

それぞれの企業や地域に適合する項目で、積極的に目標達成に向けた取り組みを行うことが大切です。

SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」とは?

SDGsの目標11は、全ての人々が安心して暮らせる都市を作ることを目指しています。安全で手頃な住宅、利便性の高い公共交通機関、緑豊かな都市を実現し、住みやすく住み続けられる環境構築に向けて推進されています。

「住み続けられるまちづくり」の10のターゲット

SDGsの目標11「住み続けられるまちづくり」は、以下の10個のターゲットを設定しています。農林水産省「SDGs(持続可能な開発目標)17の目標と169のターゲット」によると、

この目標は、コミュニティの絆と個人の安全を強化しつつ、イノベーションや雇用を刺激する形で、都市その他の人間居住地の再生と計画を図ることを目指したもの

としています。要約すると、スラムの改善・世界の文化遺産や自然遺産の保護・利便性の高い交通アクセスの整備を目指しています。

| SDGs目標11「住み続けられるまちづくり」 10のターゲット | |

| 11.1 | 2030年までに、すべての人々の、適切、安全かつ安価な住宅及び基本的サービスへのアクセスを確保し、スラムを改善する。 |

| 11.2 | 2030年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子ども、障害者及び高齢者のニーズに特に配慮し、公共交通機関の拡大などを通じた交通の安全性改善により、すべての人々に、安全かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供する。 |

| 11.3 | 2030年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、すべての国々の参加型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化する。 |

| 11.4 | 世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全の努力を強化する。 |

| 11.5 | 2030年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。 |

| 11.6 | 2030年までに、大気の質及び一般並びにその他の廃棄物の管理に特別な注意を払うことによるものを含め、都市の一人当たりの環境上の悪影響を軽減する。 |

| 11.7 | 2030年までに、女性、子ども、高齢者及び障害者を含め、人々に安全で包摂的かつ利用が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提供する。 |

| 11.a | 各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、社会、環境面における都市部、都市周辺部及び農村部間の良好なつながりを支援する。 |

| 11.b | 2020年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する強靱さ(レジリエンス)を目指す総合的政策及び計画を導入・実施した都市及び人間居住地の件数を大幅に増加させ、仙台防災枠組2015-2030に沿って、あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実施を行う。 |

| 11.c | 財政的及び技術的な支援などを通じて、後発開発途上国における現地の資材を用いた、持続可能かつ強靱(レジリエント)な建造物の整備を支援する。 |

SDGs目標11で期待できること

SDGs目標11では、都市が持続可能であるだけでなく、「強靭(レジリエント)読み:きょうじん」であることも重要です。強靭(レジリエント)とは、災害などの衝撃を吸収し、元の状態に回復できる力を意味します。レジリエントな都市の整備が進められると、洪水や地震などの自然災害や新型ウイルスの感染拡大などの社会危機にも適応でき、いち早く住みやすい居住環境へと復興できることでしょう。

また、日本でも深刻化している、地方人口の高齢化などにも対応した都市開発も重要視されています。地域おこしや都市と田園の共存、人々の健康づくりなどがあり、本記事でも具体的な取り組み事例を後ほど紹介しています。

持続可能で強靭(レジリエント)な都市を作り上げることで、人々が安心して暮らせる社会の実現が期待されています。

SDGs目標11が掲げられた背景・世界や日本の現状

SDGsの目標11が掲げられた背景には、自然災害や人口増加などがあり、将来的に安心して住むことが難しいと考えられている地域があります。

SDGs目標 11を実現するにはどのような課題があるのか、世界と日本の状況を見ていきましょう。

SDGs目標11を取り巻く世界の現状

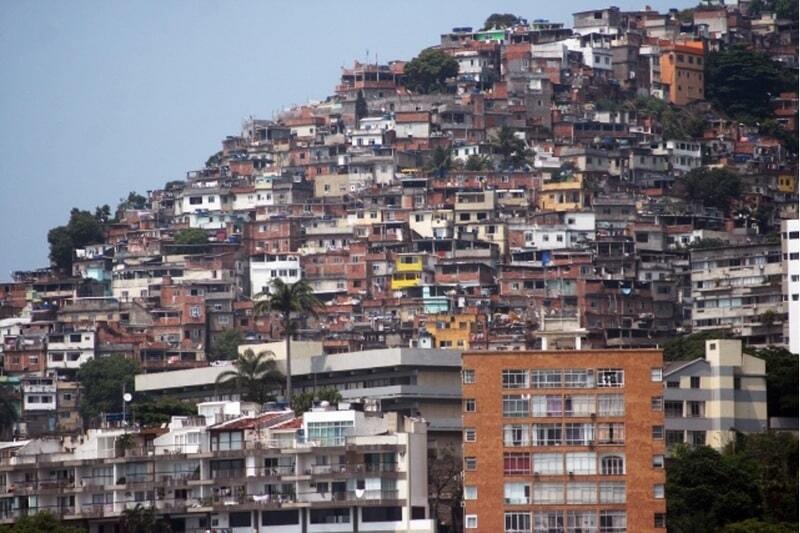

世界ではアジアやアフリカ諸国などの都市において、人口増加やスラム街の増加が進んでいます。スラム街のバラックなどは、自然災害に耐えられる構造ではないため、解決しなければならない課題です。

また、大気汚染も深刻な問題です。人口増加により交通量が増え、人体に悪影響を与える窒素酸化物や地球温暖化の原因のひとつである二酸化炭素などの排出量が増えています。

さらに、全世界において近年は、自然災害が増加しており、災害に強いまちづくりも重要な課題になっています。

二酸化炭素(CO2)の排出量が多くなるとどのような問題があるのか、下記の記事ではその影響や世界の気候変動の実態について詳しく解説しています。

SDGs目標 11を取り巻く日本の状況

東京都など都市部への人口集中が進む一方、地方では人口の減少や少子高齢化などが見られます。そのため、東京圏の過度な人口集中や地方の人口減少・少子高齢化への対策を講じることが求められています。

都市部においては、インフラ設備の老朽化も課題です。現在のインフラ設備の多くは1970年代に整備されたもので、橋やトンネルなど、生活に必要な交通インフラが倒壊するの危険性があると言われています。

実際に、2019年の台風15号の影響で千葉県の電柱が倒壊するなどの事故が発生しています。

SDGs目標 11実現に向けた主な取り組みとは?

日本では、SDGs11の目標を達成するために、どのような取り組みをしているのでしょうか。次からは、「地域活性化」「災害対策」そして「大気汚染」の3つに対する取り組みを見ていきましょう。

地域活性化

少子高齢化や都市部への人口集中が原因で、多くの自治体が2010年から2040年にかけて人口が減少すると言われています。2040年には、約半数の自治体で20~39歳の若年女性の人口が5割以下に減少するおそれがあると指摘されている状況です。

そのため、政府は、地方創生のためにさまざまな取り組みを行っています。例えば、2014年に策定された「まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、事業と雇用の創出、地方移住支援、出産・子育て支援、子どもと高齢者にやさしいまちづくりを軸に、今後5年の目標や施策の方向性がとりまとめられています。

災害対策

近年、世界だけでなく日本でも自然災害が増加しています。そのため、国や自治体により「災害に強いまちづくり」を目指す取り組みが行われてきました。例えば、以下のような取り組みが挙げられます。

- 水害などで河川やダムの堤防が決壊するのを防ぐよう整備する

- 火災時に火が燃え広がりにくい建物や大地震でも壊れにくい建物を増やす

- 救急車や消防車が走行しやすい道路を整備する など

また、感染症の流行や災害が発生した際には、被害を最小限にとどめられるよう、地方に都市の機能や人口を分散させる取り組みも行われています。

大気汚染の抑制

世界の都市部では、大気汚染による健康被害が深刻化しています。大気汚染は、自動車だけでなく、工場や火力発電所から排出されるガスも原因です。

日本では1968年に大気汚染防止法を制定し、工場や自動車などから排出される汚染物質を規制しています。

また、環境負荷の少ない持続可能なESTと呼ばれる交通網を整備する取り組みも行われてきました。二酸化炭素排出量が少ないバスを導入したり、バス専用・優先レーンを設けてエネルギー消費量を削減したりするなどの施策がなされています。

日本企業のSDGs目標11 取り組み事例

多くの企業では、目標11のみならず、SDGsに関するさまざまな取り組みをしています。社会貢献ができるだけでなく、企業ブランドイメージの向上や新たなビジネス創出といったメリットがあるためです。

次からは、目標11達成に向けて取り組みをしている企業3つの事例を紹介します。

三菱電機株式会社

三菱電機会社は、2020年に「持続可能な地球環境の実現」「安全・安心・快適な社会の実現」「あらゆる人の尊重」など、取り組むべき重要課題を特定し、さまざまなSDGsへの取り組みを行っています。

例えば、電力駆動や無人運転技術によって完全自動化した新交通システムを開発しました。これは、交通渋滞の緩和や二酸化炭素排出量削減が求められており、自動車に代わる新たな交通手段への移行が期待されていることが背景にあります。

新交通システムの特徴は、走行がなめらかで低騒音であることと、排気ガスを出さない環境負荷の低い乗り物であることです。また、鉄道に比べて短期間・低コストで建設でき、路面のレイアウトが比較的自由度が高いこともメリットです。

日本電気株式会社

日本電気(NEC)は、世界各国の企業や団体などと協力してAI技術や最先端のICT(情報通信技術)を駆使した目標11に関する取り組みを行っています。

2017年、NECはアーメダバードスマートシティ開発公社との連携のもと、インドのスマートシティ候補に選出されたアーメダバード市を走るバスに高度交通運用管理システム(ITMS)を導入しました。

同市のバスは、不安定なバス運行時刻やバス渋滞、乱暴な運転など多くの課題を抱えていました。しかし、ITMS導入により、安全なキャッシュレス支払い、GPSによるバス定時運行の支援、バスのルートと運航スケジュールの最適化などが可能となっています。

この結果、バスの利便性が向上し、同市は世界有数のスマートシティと呼ばれるほどになりました。

積水化学工業株式会社

積水化学工業は、「SDGsチャレンジ」という新たな活動に挑戦してみようというテーマのもと、SDGsに関するさまざまな活動を行ってきました。以前は、環境保全・次世代育成などの社会貢献活動を実施していましたが、2021年度より、視点をSDGs目標への貢献へとシフトチェンジし、社会課題の解決に貢献しています。

活動は多岐にわたり、地元の方と協力して実施することが多いことが特徴です。2021年度には佐賀・福岡・長崎・熊本の4県が実施している「有明海クリーンアップ作戦」に参加し、海浜清掃活動を行いました。

また、グループ会社である各地のセキスイハイムと地元警察署本部との協定のもと、犯罪防止・交通安全に関する啓発活動を実施し、地域の治安向上に貢献しています。

自治体のSDGs目標11 取り組み事例

地方創生を継続して進めていくには、自治体によるSDGs目標11に関する取り組みも必要不可欠です。特に、地方には少子高齢化・人口減少、そして経済の縮小などさまざまな課題が残されています。

目標11に取り組む3つの自治体による事例を見ていきましょう。

北海道函館市

函館市は目標11を達成し、人口減少を解決すべく、「地域経済の活性化と安定した雇用の確保」「北海道新幹線開業後のまちづくりの取り組み」「少子高齢化社会への対応」「持続可能なまちづくり」を優先的に取り組むべきだと考えています。

目標11達成のために、同市は2つのプロジェクトを立ち上げています。ひとつは、「経済再生プロジェクト」です。北海道新幹線開通を機に、新しい観光区域や経済圏を構築するだけでなく、新たな産業の創出や企業誘致などを実施して経済活性化を図ります。

もうひとつは「魅力向上プロジェクト」です。地域資源の魅力を再発見、または新たな価値などを創出し、それを歴史・文化的背景などと組みあわせるなどして、多くの魅力を持つ新たな資源としてブラッシュアップするよう取り組んでいます。

石川県輪島市

「SDGs未来都市」とは、内閣府が、SDGs達成に取り組む都市の中から、特に経済・社会・環境の3つの分野から新たな価値を創出し、持続可能な開発を実現する可能性の高い都市を選ぶ取り組みです。

石川県輪島市は、世界遺産である「能登の里山里海」、輪島市の名物・朝市を中心とする「観光」、そして、重要無形文化財「輪島塗」の3つの観光資源を活用するプロジェクトを提案し、2022年にSDGs未来都市に選定されました。

目標11については、輪島市が持つ独自の歴史・文化が次の世代へとつながるよう、輪島市が有する文化遺産や歴史的町並みの保存継承事業を進める取り組みを提案しました。

2030年には、輪島市民が安心して安全に、そして快適に暮らせ、活気に溢れ全ての世代が夢を描ける街を目指しています。

高知県高知市

源流から河口まで高知市を流れる鏡川流域の自然資源は、地域に住む人々との関わりによって維持されてきました。しかしながら、少子高齢化などによって人口や人との関わりが減少し、鏡川流域が有害な鳥獣被害にあったり、自然災害に耐えられなくなったりするなどして、自然資源としての価値が危ぶまれています。

そこで、目標11の取り組みとして高知市では2021年度より鏡川流域関係人口の創出事業を実施しています。流域関係人口とは、地域に住む人たちが流域内で協力しながら地域づくりをし、関係を深めていく現象のことです。

流域内に住む人々の人材育成講座や、他の地域から人の流れを創る講座、プロモーション活動などを実施し、流域内外の関係人口の創出を図っています。

個人や教育現場でもできる取り組み

住みやすいまちづくりの実現には、市民一人ひとりや教育現場においても積極的に行動することが大切です。明日から実践できる生活での行動や、教育機関から子どもたちへ受け継ぐためにできることを紹介します。

一人ひとりの生活に取り入れられる取り組み

住み続けられるまちづくりのために、わたしたち個人個人で取り組めることがあります。一例を紹介しますので、何かひとつ取り入れてみてはいかがでしょうか?

- 地域活動に参加する:地域の安全に関わったり、地域を盛り上げることが重要です。(例:児童の登下校を見守るボランティアや清掃活動、リサイクル活動など)

- 災害に備える:災害時に備えて、避難用品などの不足が無いかなど日頃から確認しておくことが大切です。(例:飲料水や食料品、防災グッズの備蓄・ハザードマップをチェックするなど)

- 可能な範囲で徒歩や自転車を使う:排気ガスを排出しない持続可能な交通手段を利用することで、環境負荷を減らすことができます。

- 家庭の電気を再エネ由来のものに変える:エネルギー消費の持続可能性を高めるために、可能な限り再生可能エネルギーを利用した電力会社の使用を検討してみてください。

教育現場・教育機関から子どもたちへ伝えられること

教育現場でできる取り組みは以下のようなものが考えられます。教員が正しい情報を理解していることはもちろん、子どもたちの学年に合わせて負担にならないよう適切に伝えていくことが何よりも重要なことです。

学校関係者向けのSDGs研修を受ける:文部科学省や新聞社・民間企業でも、学校関係者向けにイベントやセミナーを開催しています。SDGsを子どもたちにどう伝えていくか、どのようにカリキュラムに落とし込んでいくかの方法や実践事例を通じて学べるものがあります。 - 持続可能な開発のための教育(ESD)を知る:「地球規模の課題を自分事として捉え、その解決に向けて自ら行動を起こす力を身に付けるため」の教育です。遠い世界で起きていることではなく、自分の生活に関係していることを意識付けること、進んで参加することを目指しています。

- 地域や大学、企業、社会教育施設等との連携:それでも教員のみでは実践が難しいこともあります。外部の専門家や大学・地域企業と積極的に連携して、進めていくことも選択肢に含めましょう。

これらの取り組みは、SDGs目標11だけでなく、他のSDGs目標達成にも寄与します。

SDGs目標11の実現で、誰もが住みやすいまちづくりを目指そう!

自社の製品や強みを駆使したり、地域が持つ資源などをブラッシュアップして地方創生に活用したりと、住みやすいまちづくりに貢献する方法はさまざまです。

SDGs目標11の取り組みに興味はあるけれど、何から始めたらよいかわからないという方は、まずは、自社や自分たちの自治体が持つ強みや資源、技術などを洗い出してみてはいかがでしょうか。

それらを活用すれば、誰もが安心して安全に暮らせるまちづくりが可能となるかもしれません。

弊社の「e-dash」は、脱炭素への取り組みを総合的にサポートするプラットフォームです。

エネルギーの最適化からCO2削減まで、貴社の脱炭素経営をトータルにお手伝いします。

低コストでスタートできるプランを用意しているため、まずは気軽にお問合せください。