地球温暖化への対策が世界各地で叫ばれているなか、日本でも数々の取り組みが行われています。なかでも、脱炭素化に大きな影響を及ぼす再生可能エネルギーを拡充することが重要なポイントの1つです。

そこで、本記事では日本における発電割合について解説します。従来の化石燃料を用いた発電や再生可能エネルギーを用いた発電の割合を知ることで、日本の地球温暖化対策の現状がわかります。

世界との比較や、再生可能エネルギーを拡大するためにできることについても解説しますので、地球温暖化対策への理解を深めましょう。

「脱炭素」についての詳細は、下記の記事で解説していますのでぜひご覧ください。

目次

日本の発電割合の現状と推移

まずは、日本の発電割合の現状と推移を見ていきましょう。具体的には、2020年度の電源構成、電源構成の推移と今後の目標について解説します。

化石燃料を燃やして発電する火力発電に頼っている

後述の電源構成でもわかるように、日本の電力供給は、現在大部分が火力発電に依存しています。火力発電は、石炭、天然ガス、重油などの化石燃料を燃やして発電する方式で、発電の過程で二酸化炭素(CO2)を多く排出します。

この二酸化炭素(CO2)は温室効果ガスの一つであり、地球温暖化の主要な原因となっています。地球温暖化対策という観点から、大きな課題となっています。下記の記事では、日本の二酸化炭素(CO2)排出量や、多く排出されるとどのような影響があるのかを詳しく解説しています。

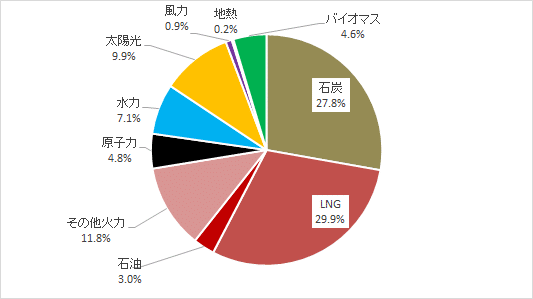

2022年度の電源構成

2022年度の電源構成は以下の通りです。

| 電源構成 | 割合 |

| 石炭 | 27.8% |

| LNG(液化天然ガス) ※「液化天然ガス」とは | 29.9% |

| 石油 | 3.0% |

| その他火力 | 11.8% |

| 原子力 | 4.8% |

| 水力 | 7.1% |

| 太陽光 | 9.9% |

| 風力 | 0.9% |

| 地熱 | 0.2% |

| バイオマス | 4.6% |

日本の電源構成を見ると、70%以上が石炭・LNG(液化天然ガス)・石油などの化石燃料によるものであることがわかります。

一方、水力や太陽光・風力・地熱・バイオマスなどの再生可能エネルギーが占める割合は22.4%です。

以下のとおり、再生可能エネルギーの割合は増えているものの、依然として化石燃料に強く依存している状況だといえます。

再生可能エネルギーの拡充が急務となっている現在、どのように電源構成が推移してきたのか、また今後の目標について、以下で見ていきましょう。

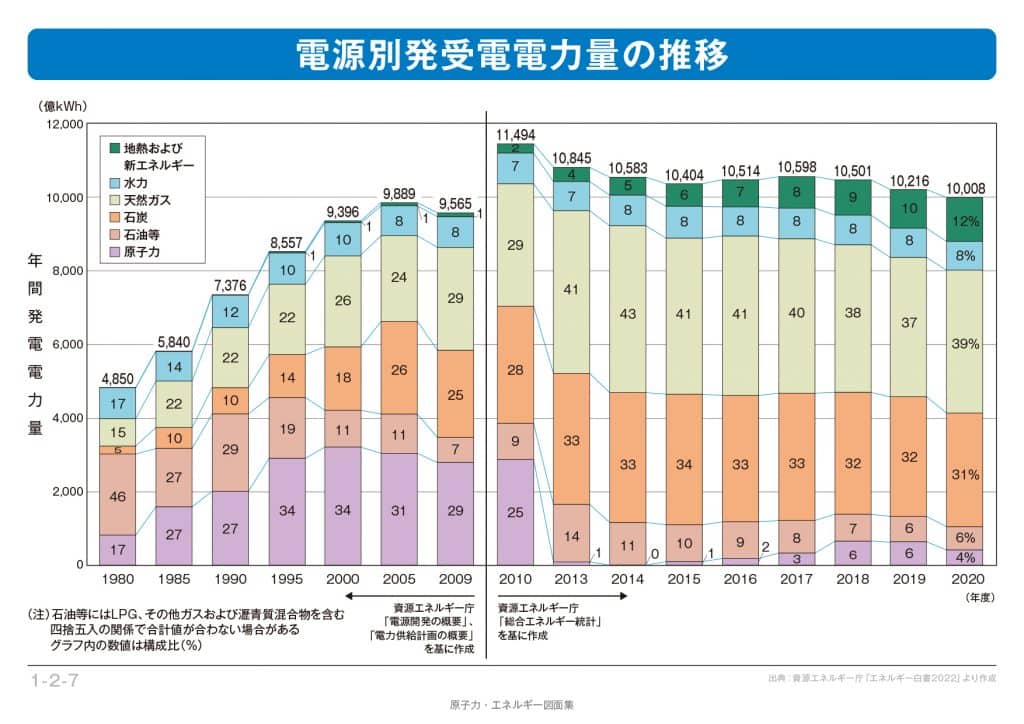

電源構成の推移と今後の目標

引用:電気事業連合会|発電設備と発電電力量「電源別発受電電力量の推移」

日本では戦後、石油に頼って電力を賄っていました。しかし、1966年に初めて原発が稼働して以降、オイルショックなどの影響も受けたため、石油から原子力や天然ガスへエネルギー源が移行し、2020年時点で石油の割合は10%未満まで減っています。

一方、原子力も25〜35%の範囲で推移していたものの、2011年に起きた福島第一原発事故の影響で、2020年時点ではほとんど使われておらず、代わりに天然ガスや石炭での発電が増えています。

また、地熱発電や新エネルギーは1990年代後半より用いられ、2020年時点では12%にまで向上していることも注目に値するでしょう。

日本では、2030年度における電力構成の目標を以下のように定めています。

| 電源構成 | 割合 |

| 再生可能エネルギー | 約36〜38% |

| (内訳)太陽光 | 約15% |

| (内訳)風力 | 約6% |

| (内訳)地熱 | 約1% |

| (内訳)水力 | 約10% |

| (内訳)バイオマス | 約5% |

| 水素・アンモニア | 約1% |

| 原子力 | 約20〜22% |

| LNG | 約20% |

| 石炭 | 約19% |

| 石油等 | 約2% |

2020年度における再生可能エネルギーの割合が22.4%であるため、10年間で14〜16%ほどの上昇を見込んでいることになります。

また、原子力発電所でも徐々に運転を再開し、約20〜22%を目指すことで、化石燃料が占める割合を減らしていく方針であることがわかります。

(参考)再生可能エネルギーの「発電量」はどれくらい?

資源エネルギー庁の公表によると、2023年4月中の電気事業者の発電電⼒量は合計563.2億 kWhで内訳は下記の通りでした。

- ⽕⼒:386.4億 kWh(68.6%)

燃料種別︓⽯炭153.2億 kWh(27.2%)、LNG181.5億 kWh(32.2%)、⽯油8.9億 kWh(1.6%)ほか) - ⽔⼒(揚⽔式含む):86.6億 kWh(15.4%)

- 原⼦⼒:60.0億 kWh(10.7%)

- 新エネルギー等:53.4億 kWh(9.5%)など

※バイオマス発電と廃棄物発電による電⼒量は⽕⼒発電に計上されていますが、上記の「新エネルギー等」には、⾵⼒発電、太陽光発電、地熱発電、蓄電池に加えて、バイオマス発電及び廃棄物発電も再計上されています。

資源エネルギー庁|2023年度 統計表一覧 電力調査統計 2023年4⽉分(2023年9⽉14⽇公表時点)

上記の通り、再生可能エネルギーの 担っている発電量は、全体の割合でみると少なく感じますが、水力と新エネルギー等を合計すると約140億kWhもの発電を行っていることが分かります。

世界における主要国の電源構成の状況

先ほどは、日本の電源構成について解説しました。続いて、世界における主要国の電源構成の状況について解説します。

以下の5カ国における電源構成の状況や、各国での取り組みを見ていきましょう。

- 中国

- アメリカ

- ドイツ

- イギリス

- フランス

中国

2020年度における中国の電源構成は以下のとおりです。

| 電源構成 | 割合 |

| 水力 | 16.7% |

| 再生可能エネルギー(水力除く) | 11.0% |

| 原子力 | 4.7% |

| 天然ガス | 3.1% |

| 石炭 | 64.3% |

| 石油その他 | 0.3% |

中国は世界最大の二酸化炭素排出国として知られていますが、再生可能エネルギーの導入も世界トップクラスのスピードで進んでいます。

習近平国家主席が、2020年12月に「2030年までに、風力発電と太陽光発電の総設備容量を12億kW以上とする」という旨の発言をしていることからもわかります。

12億kWとは大型の原子力発電所1,200基分に相当することから、かなり力を入れて再生可能エネルギーの導入に踏み切っていることがわかるでしょう。

また、中国国内だけでなく、他国の太陽光発電を支援する事業でも大きなシェアを獲得しており、世界における再生可能エネルギー導入の動きを率先しているともいえます。

アメリカ

2020年度におけるアメリカの電源構成は以下のとおりです。

| 電源構成 | 割合 |

| 水力 | 6.9% |

| 再生可能エネルギー(水力除く) | 12.8% |

| 原子力 | 19.5% |

| 天然ガス | 39.5% |

| 石炭 | 20.1% |

| 石油その他 | 1.2% |

中国に次いで二酸化炭素(CO2)を排出しているアメリカでも、再生可能エネルギーの普及に向けた取り組みを行っています。

地球温暖化対策として、世界的に重点が置かれているパリ協定から一時的に離脱していたものの、2021年2月には復帰しています。

それに加え、2021年11月のインフラ投資計画には、再生可能エネルギーへ多額の投資も盛り込まれているなど、積極的な施策が行われていました。

ドイツ

2020年度におけるドイツの電源構成は以下のとおりです。

| 電源構成 | 割合 |

| 水力 | 3.2% |

| 再生可能エネルギー(水力除く) | 40.4% |

| 原子力 | 11.2% |

| 天然ガス | 17.3% |

| 石炭 | 25.7% |

| 石油その他 | 2.2% |

ドイツでは、再生可能エネルギー全体で43.6%と、3分の1を超える割合を占めています。

2019年のデータでは、発電量に占める再生可能エネルギーの割合が化石燃料の割合を初めて上回ったことでも話題になっています。

なかでも、日本が優先的に進めている太陽光発電ではなく、風力発電やバイオマスの比率が高くなっていることが特徴です。

イギリス

2020年度におけるイギリスの電源構成は以下のとおりです。

| 電源構成 | 割合 |

| 水力 | 2.1% |

| 再生可能エネルギー(水力除く) | 41.1% |

| 原子力 | 16.1% |

| 天然ガス | 36.7% |

| 石炭 | 2.0% |

| 石油その他 | 2.1% |

イギリスでも再生可能エネルギーの割合が40%を超えるなど、積極的な取り組みが進められています。

特に石炭については、2012年に40%もあったのが2020年時点で2%にまで減っています。

再生可能エネルギーのなかでも、バイオマス発電や洋上風力発電が多いことも特徴です。

バイオマスや洋上風力発電は、再生可能エネルギーのなかでは安定して電力を確保しやすい発電方法であるため、より一層普及することが見込まれるでしょう。

フランス

2020年度におけるフランスの電源構成は以下のとおりです。

| 電源構成 | 割合 |

| 水力 | 11.8% |

| 再生可能エネルギー(水力除く) | 12.0% |

| 原子力 | 67.0% |

| 天然ガス | 6.7% |

| 石炭 | 1.0% |

| 石油その他 | 1.5% |

フランスは、世界でも有数の原子力発電大国であり、その割合は67.0%にも及びます。

他国のように、再生可能エネルギーの導入に向けた動きを積極的に行っているわけではありません。

しかし、再生可能エネルギーと並び、脱炭素に大きく貢献する原子力発電の拡充を図ることで、脱炭素社会の実現に向けた施策を行っています。

加えて、ドイツやスペインなどの周辺国から再生可能エネルギーで作られた電力を購入しているため、再生可能エネルギーの拡充に向けた動きも一部行われています。

日本の主要な再生可能エネルギーの割合

日本では再生可能エネルギーとして、以下の3つの発電が主要な再生可能エネルギーとして注目されています。

- 太陽光発電

- 水力発電

- 風力発電

再生可能エネルギーとは、自然界に存在する資源を利用して作られるエネルギーを指します。

ここでは、日本の主要な再生可能エネルギーの割合について解説します。

太陽光発電

太陽光発電は2021年時点で、日本の電源構成のうち9.3%を占めています。2019年時点で6.7%であることを考えると、太陽光発電の占める割合が大幅に伸びていることがわかるでしょう。

2030年には約20〜22%を太陽光発電にする目標を掲げており、着実にその目標に近づいているといえます。

ただし、太陽光発電の普及には大きな壁もあります。太陽光パネルを設置する場所の確保や設置する地元との合意などが必要であるため、普及は容易ではありません。

地域に理解され、納得したうえで受け入れてもらえるような取り組みが重要となるでしょう。

<太陽光発電の導入による発電実績>

三映電子工業株式会社 平原工場では、554.95kWもの発電容量をもつパネルを工場の屋根の多くに設置しました。結果として発電量の95.7%を自家消費し、年間平均で3.88%の二酸化炭素(CO2)削減を達成しました。

太陽光発電を導入するメリットについて詳しく知りたいかたは、下記の記事をご確認ください。

水力発電

水力発電は2021年時点で、日本の電源構成のうち7.8%を占めています。ただし、水力発電所を設置するには、ダムをはじめ大掛かりな設備が必要であるため、これ以上の普及は見込めません。

直近20年間は水力発電が占める割合は7〜8%で推移していますが、1990年代の12%と比べると低下しています。

そこで注目されているのが小水力発電です。大きなダムを作るのではなく、上下水道や一般河川などを利用して発電します。

発電量こそ大型の水力発電所には到底及びませんが、簡単に設置が可能で環境負荷も小さいことから、エネルギー自給率の向上が期待されています。

風力発電

風力発電は2021年時点で、日本の電源構成のうち0.9%しか占めておらず、普及しているとは言い難い状況です。

しかし、欧州各国では普及していることからもわかるとおり、潜在的な発電能力はとても高いことが特徴です。

陸上風力発電のみならず、洋上風力発電の導入に向けても動きが見られるため、今後、風力発電が益々普及することでしょう。

大きな潜在能力を秘めているだけに、さらなる普及が期待されています。

今後が期待される再生可能エネルギー

今後、期待される再生可能エネルギーとして挙げられるのは以下の3つです。

- バイオマス

- 地熱発電

- 水素発電

これらの再生可能エネルギーがどのようなものかについて解説します。

バイオマス

バイオマス発電とは、動物や植物から出た廃棄物を燃焼するなどして燃料として用いる発電方法です。

二酸化炭素が出ない発電方法であるだけでなく、廃棄物を再利用できるため地球環境の改善、循環型社会の推進が期待されます。

加えて、農村や漁村で発生する廃棄物を使うため、村の活性化にもつながるでしょう。

ただし、バイオマス発電に用いる資源は至るところから発生するため、それらを集積するコストが懸念点として挙げられます。

よりバイオマス発電を普及させるためには、効率よく資源を集め、発電に用いることが求められるでしょう。

下記の記事では、バイオマス発電の具体的な種類やメリット・デメリットを簡単に解説しています。

地熱発電

地熱発電とは、火山帯などにある地下熱を使って発電する方法です。火山大国である日本には地熱発電の資源がたくさん埋まっており、その量は世界第3位とされています。

再生可能エネルギーのうち、太陽光発電や風力発電のように気候に影響されることがないため、安定した発電ができることが特徴です。

しかし、地熱発電の資源が埋まっているところは綺麗な景観の場所が多く、発電所に用いてしまうと景観が失われてしまうというデメリットがあります。

地元が観光資源として利用したい場合は話し合いが必要であり、お互いの利益を調和させることが必要です。

地熱発電所の実際の発電量や、日本の取り組みについては別の記事にて紹介しています。

水素発電

水素発電とは、文字通り水素を利用して発電する方法です。水素発電には、水素を燃やすことで発生した蒸気をもとにタービンを回す方法と、空気中の酸素と反応させることで発電する方法の2種類があります。

現時点では水素火力発電の名称で、火力発電にて化石燃料を燃やしているところを化石燃料と水素を混ぜて燃やす方法が用いられているのです。

将来的には、水素を単独で燃やすことのできる発電方法が開発され、より二酸化炭素の排出量を抑えることが期待されています。

再生可能エネルギーの割合を増やすためにできること

ここまで、日本の電源構成の現状や目標、再生可能エネルギーの紹介などをしてきましたが、実際に私たちができることは何があるのでしょうか。

ここでは、企業としてできること、個人としてできることに分けて解説します。

企業としてできること

企業では「RE100」や「再エネ100宣言RE Action」などの取り組みが行われています。「RE100」とは、世界的に大きな影響力のある企業が、使用する電力を100%再生可能エネルギーにすることを目指す取り組みです。

日本では日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)の支援もあり、2023年3月時点で78社が「RE100」に参加しています。

「再エネ100宣言RE Action」とは、中小企業が使用する電力を100%再生可能エネルギーにすることを目指す取り組みです。

自家発電の実施や小売電力会社からの購入、再生可能エネルギーの証書を購入することの3つを柱に取り組んでいます。

個人としてできること

個人としてできることは、太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーを導入することです。例えば、戸建て住宅の屋根に太陽光パネルを取り付けることが考えられます。

加えて、再生可能エネルギーで発電した電気を利用することも取り組みの一つです。電力自由化により、私たちは好みの電力会社を選べるようになりました。

そのなかで、再生可能エネルギーの導入に力を入れている電力会社を選べば、間接的に再生可能エネルギーの普及に貢献できます。

このように、個人でもできることはあるので、一人ひとりが再生可能エネルギーに関心を寄せて、行動することが重要です。

日本の発電割合のうち、再生可能エネルギーの割合を増やしていこう

日本では再生可能エネルギーへの普及が諸外国に比べると進んでおらず、原発の稼働も下火であることから、いまだに発電する電力の70%以上を化石燃料に頼る状況が続いています。

しかし、新たに注目されている再生可能エネルギーを導入することや、今までにも多く用いられてきた再生可能エネルギーを拡充することにより、2030年度までに約36〜38%を再生可能エネルギーでまかなうことを目標に掲げています。

目標を実現するには政府が旗を振るだけでなく、私たち一個人や一企業が協力することが必要です。

e-dashでは脱炭素化を目指す企業のベストパートナーとして、さまざまな分析や提案を行っています。

脱炭素化に協力したいとお考えの企業担当者の方がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にご相談ください。