近年では人権意識の高まりから、企業において「人権デューデリジェンス」が求められています。しかし、「人権デューデリジェンスって何?」と思っている方も少なくないでしょう。本記事では、人権デューデリジェンスの基本をわかりやすく解説します。また、取り組みにおいてやるべきことやポイントも解説するので、参考にしてください。

目次

人権デューデリジェンスとは?

人権デューデリジェンスとは、企業が事業活動における人権侵害リスクを特定し、その防止・軽減の策を講じて、対応状況を適切に情報開示する一連の取り組みのことです。対応範囲は自社だけでなく、取引先やサプライチェーン全体におよびます。

| ■デューデリジェンスとは? デューデリジェンス(Due Diligence)とは、英語で「Due=適切な、正当な」「Diligence=努力、注意」という意味を持つ言葉です。企業買収(M&A)や投資などにおいて、対象となる企業・事業のリスクやリターンを把握するために、事前に調査を行うプロセスを指します。 |

人権デューデリジェンスが注目される背景と動向

人権デューデリジェンスが注目される背景には、2011年に国連で採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」があります。これにより、企業の人権尊重への取り組みが国際的に求められるようになりました。

とくに欧州では人権デューデリジェンスの法制化が進み、企業への義務化や違反時の罰則が設けられています。日本でも、2020年に政府が行動計画を策定し、企業の人権デューデリジェンス促進に向けた施策が展開されました。また、2022年には「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」が公表され、企業が自主的に取り組むための指針が示されています。

まだ日本において人権デューデリジェンスの法的義務はありませんが、今後は規制が強化されると予想されています。

企業が抱える人権侵害リスクとは?

| 【企業で発生する可能性のあるリスクの例】 ・ハラスメント ・差別 ・プライバシーの侵害 ・長時間労働 ・賃金の未払い・不足 |

企業内では、上記のようなさまざまな人権侵害リスクが挙げられます。さらに、企業が直接関与していなくても、サプライチェーンで強制労働や児童労働などの問題が発生する可能性もゼロではありません。

これらの人権侵害リスクは日常的に起こりうるため、企業は自社および取引先の状況を把握し、適切な対応で「人権デューデリジェンス」を実施する必要があります。

企業が人権デューデリジェンスに取り組む4つのメリット

企業は人権デューデリジェンスに取り組むことで、人権侵害リスクを回避できるだけでなく、さまざまなメリットも得られます。ここではその具体的なメリットをご紹介します。

社会的価値とブランドの向上

企業にとって人権デューデリジェンスに取り組むことは、社会的責任を果たすことにつながり、「誠実さ」と「倫理的な姿勢」が社会に認知されるようになります。これにより企業ブランドへの信頼が向上し、市場での競争優位性の確立が期待できます。

また、人権尊重の姿勢はESG投資の観点から投資家からの評価を高め、さらに企業価値が上昇するという好循環を生み出すきっかけにもなります。

| ■ESG投資とは? ESG投資とは、従来の財務情報だけでなく、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の要素を考慮して行う投資のことです。企業の環境保護への取り組み、社会貢献、適切な企業統治などの非財務情報を評価し、持続可能な成長とリスク低減を図ることで、長期的なリターンの向上を目指します。 |

人材マネジメントの強化

企業が人権を重視する姿勢を示すことで、従業員が安心して働ける環境が整備され、会社への信頼感が高まります。その結果、従業員のエンゲージメントが向上し、生産性アップや革新的なアイデアの創出が促進されるなど、プラスの影響を及ぼすことも少なくありません。

また、人権尊重の企業文化は人材市場でも評価され、優秀な人材の獲得や定着率の向上につながります。企業の競争力強化にも大きく貢献します。

経営リスクの低減

事前に人権侵害リスクを特定し、適切な対策を講じることで、法的トラブルや賠償責任といった直接的な損失を防ぎ、経営の安定性を確保できます。

さらに、風評被害や不買運動などの間接的な損失リスクを最小化できるため、企業の信頼性向上と事業の継続性の確保にもつながります。

グローバル競争力の強化

国際的な人権基準に準拠した経営を行うことで、グローバル市場での信頼性と競争力が向上します。海外の取引先や投資家との関係構築、国際的な人材の採用や現地での事業運営にメリットが生まれるためです。

人権デューデリジェンスのために企業がやるべきこと

| 3つの対応 | 概要 | 具体例 |

| 人権方針の策定 | 企業方針として人権尊重への取り組みを社内外に明確に示す | ・人権方針の策定と公開 ・人権尊重の体制確立 |

| 人権デューデリジェンスの運用 | 人権侵害リスクの特定から予防・軽減、説明までの一連のプロセスを実施 | ・人権影響の調査と評価 ・人権研修の実施 ・人権報告書の作成・公開 |

| 救済メカニズムの構築・運用 | 直接的または間接的な人権侵害に対する正当な救済手続きの実施 | ・社内向けホットラインの設置 ・ステークホルダー向け問い合わせ窓口の設置 |

国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」では、企業に対し、人権尊重のための具体的な取り組みを求めています。しかし、これらの原則には法的拘束力はなく、対応していなかったとしても罰則はありません。したがって、企業が信頼性や競争力を維持するためには、積極的な取り組みが重要です。

1.人権方針の策定

まずは尊重に対する責任と取り組み姿勢を明文化した「人権方針」を策定し、社内外に公表する基本方針を定めることが重要です。経営トップの承認を得た明確な方針があることで、組織全体で一貫した人権尊重の取り組みができます。

下記が人権方針の策定における要件です。こちらを参照して人権方針を策定しましょう。

| 【人権方針の策定に必要な5つの要件】 1.企業の経営トップが承認していること 2.社内外から専門的な助言を得ていること 3.従業員、取引先及び、製品やサービス等に直接関与する関係者に対する人権配慮への期待を明記すること 4.一般公開され、全ての従業員や、取引先、出資者、その他関係者に向けて周知されていること 5.企業全体の事業方針や手続に反映されていること |

出典:外務省「ビジネスと人権とは?」

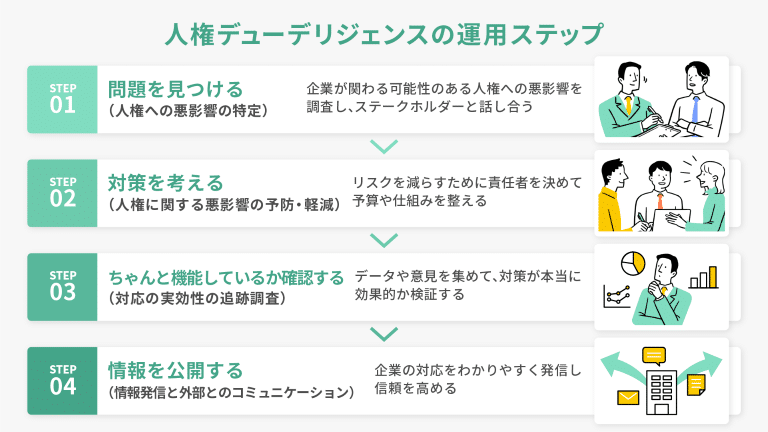

2.人権デューデリジェンスの運用

人権デューデリジェンスは、一度実施して終わりではなく、PDCAサイクルを回しながら継続的に運用することが重要です。人権への負の影響を特定し、改善までのプロセスを確立することで、効果的な対応ができます。

さらに、人権に関する企業のリスクは社会情勢や事業環境の変化により常に変動するため、継続的なモニタリングと改善を行い、最新の状況に適応させることが必要不可欠です。

3.救済メカニズムの構築・運用

人権侵害が発生した際に迅速かつ適切に対応できる「救済メカニズム」を構築・運用も、人権デューデリジェンスにおいて欠かせません。通報の受け付けから問題解決までの一連の体制を整えることが重要です。そうすることで被害の拡大を防ぎ、企業の信頼維持につながります。

また、苦情を特定して適切に対処することで、人権への悪影響を早期に是正し、持続可能な経営を実現します。

| 【アクションの例】 ・社内外からの通報を受け付けるホットラインを設置する ・複数の通報手段を用意し、利用者の利便性を確保する ・通報者の保護と情報の機密性を確保する仕組みを整える ・迅速かつ適切な調査・対応プロセスを確立する ・是正措置の実効性を定期的に評価・改善する |

人権デューデリジェンスの取り組みにおけるポイント

人権デューデリジェンスを効果的に実施するためには、幅広い視点を持ち、継続的に取り組むことが重要です。ここでは取り組みにおけるポイントを4つ解説します。

幅広いステークホルダーの人権侵害リスクを考慮する

人権侵害リスクを特定する際、企業のリスクを考えてしまうことが多くなりがちです。しかし、事業活動によって影響を受けるすべてのステークホルダーを考慮しなければなりません。具体的には、従業員、取引先、消費者、地域住民に加え、サプライチェーン全体のリスクも含まれます。

また、人権侵害リスクは国や業種によって異なるため、特定のグループへの影響を慎重に分析し、適切な対策を講じることが重要です。

深刻なものから優先的に対処する

すべての人権侵害リスクに同時に対応するのは困難なため「もっとも深刻で被害が大きく、是正が難しいもの」から優先的に対処することが重要です。とくに「生命や身体の安全に関わる問題」は最優先で対応すべき課題といえます。

企業の業種や事業環境によって深刻な人権侵害リスクは異なるため、自社にとって優先すべき課題を慎重に特定し、適切な対応を進めましょう。

長期にわたって取り組む

人権に関わる問題は範囲が広く、短期間での解決が難しいケースが多いため、長期的な視点で継続的に実施することが重要です。さらに、国や地域の状況、時代の変化によって人権侵害リスクは変化するため、常に最新の情報を把握して柔軟に対応することが求められます。

一度の対応で終わるのではなく、継続的な見直しと改善を重ねながら、人権尊重の取り組みを強化していくことが大切です。

専門家や外部機関から定期的に助言を受ける

人権を取り巻く状況は常に変化し、国や地域によっても異なるため、自社だけで適切に対応するのは難しいケースも少なくありません。そのため、ほかの企業や国際機関、専門家からの助言を受けることも有効です。

さらに、外部の監査や評価を受けることで、企業の対応の透明性と信頼性が向上し、ステークホルダーからの支持を得やすくなります。定期的な助言を活用しながら、継続的に改善を進めることが重要です。

人権デューデリジェンスに関するよくある質問

ここでは、人権デューデリジェンスに関するよくある質問をご紹介します。

Q.日本では人権デューデリジェンスは義務化されていますか?

A.現在、日本では人権デューデリジェンスの実施は法的には義務化されていません。しかし、政府は「ビジネスと人権に関する行動計画」を策定し、企業に対し自主的な取り組みを求めています。今後、国際的な動向を受けて法制化する可能性もあるため、企業は早めに対応を進めることが大切です。

Q.人権デューデリジェンスの具体例はありますか?

A.具体例には「サプライチェーンにおける強制労働や児童労働の調査」「従業員へのハラスメント防止研修の実施」「取引先との契約に人権尊重条項を盛り込むこと」などが挙げられます。これらを通じて、人権侵害リスクの特定・改善を継続的に行うことが重要です。

人権デューデリジェンスは企業にとって重要な取り組み!

人権デューデリジェンスは、企業にとって経営に直結する重要な取り組みです。近年ではさまざまな人権侵害リスクが日常的に起こりうる可能性があるため、企業は自社や取引先の状況をしっかりと把握し、適切な対応で「人権デューデリジェンス」の実施を行いましょう。

以下の資料では、人権デューデリジェンスをより詳細に解説しています。ぜひご参考にしてください。

弊社の「e-dash」では質問票(サーベイ)を活用し、人権侵害リスクを含むサプライチェーンのESGデータを収集できるクラウドサービスを提供しています。また、専門バックグラウンドを持つコンサルタントが人権コミットメントの方針策定支援やサーベイの設計・分析も支援も行っています。サービス内容については下記よりご覧ください。

とは?-1-640x360.png)