CO2フリー電力とは、電力の使用によって実質的にCO2を排出しないと見なされる電力のことです。再生可能エネルギーや非化石証書を活用することで、脱炭素経営の一環として導入が進んでいます。本記事では、CO2フリー電力の概要から、その仕組み、企業としての活用ポイントまでをわかりやすく解説します。CO2フリー電力の導入を検討する企業のご担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

目次

CO2フリー電力とは?

CO2フリー電力とは、発電時に二酸化炭素(CO2)を排出しないでつくられる電力のことです。以下に示す再生可能エネルギーは化石燃料を使用しない、または使用量が少ないため、環境負荷が比較的低く、持続可能なエネルギー源として注目されています。

| 【CO2フリー電力の具体例】 ・太陽光発電 ・風力発電 ・水力発電 ・地熱発電 ・バイオマス発電(※) |

(※) 一部条件によっては、CO2フリー電力としては使用できない発電方式もある

なかでも太陽光発電は、住宅や企業の屋根、メガソーラー施設(大規模な太陽光発電設備)などで広く活用されています。

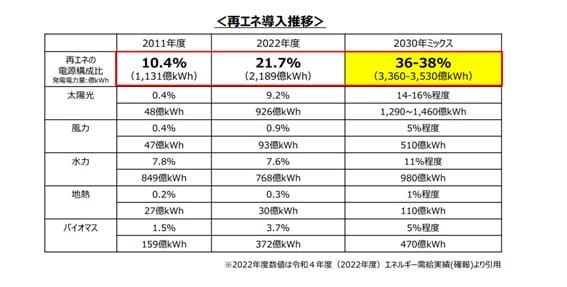

近年、地球温暖化対策やカーボンニュートラル実現に向けて、企業でもCO2フリー電力の導入が進んでいます。日本の総発電のうち再生可能エネルギーの割合は、2011年度の10.4%から2022年度には約20%まで拡大しており、それに伴いCO2フリー電力の供給量も増加しています。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁「国内外の再生可能エネルギーの現状と今年度の調達価格等算定委員会の論点案」

日本では「非化石証書」を活用し、電力に環境価値を付与することで、実質的にCO2排出ゼロと見なす制度も整備されています。

なお、発電事業に代表されるエネルギー産業は、CO2を最も排出する産業の一つです。そのため、CO2フリー電力を導入することは、脱炭素社会への大きな貢献となります。

CO2フリー電力の拡大背景

CO2フリー電力の拡大には、脱炭素社会の実現に向けた政策強化や企業のESG対応の進展が背景にあります。日本政府は、「2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする(カーボンニュートラル)」という目標を掲げ、再生可能エネルギーを主な電力源にする方針を進めています。

なかでも電力分野では、再生可能エネルギーを主な電源とする方針が打ち出され、「非化石価値取引市場」のような制度も整備されつつあります。企業には、電力使用に伴うCO2排出を減らす努力を求められているのが現状です。

さらに、企業の環境対応は国際的な情報開示の枠組みにも影響を受けています。たとえば、CDPやRE100のような自主的なイニシアチブに参加する企業も増えており、環境への取り組み姿勢が投資家や取引先に評価対象として位置づけられています。

一方で、EUのCSRD(企業持続可能性報告指令)のように、一定の条件を満たす域外企業にも法的な開示義務が課されるケースもあり、制度対応の重要性はさらに高まっています。

このように、サプライチェーン全体での環境対応が必要な中、CO2フリー電力の導入が加速しています。

主なCO2フリー電力の導入方法

| 1. 電力会社のCO2フリープランに切り替える 2. CO2フリー由来の証書、クレジットを調達する 3. CO2フリー電力を自社で発電する |

企業がCO2フリー電力を導入するには、主に上記3つの方法があります。導入のしやすさや費用、効果を比較しながら、自社の事業規模や方針に合った方法を選ぶことが重要です。

以下でそれぞれの導入方法について詳しく解説します。

1. 電力会社のCO2フリープランに切替える

| メリット | ・契約の切り替えのみで導入可能 ・設備投資が不要 |

| デメリット | ・通常より電力料金が高くなる場合がある ・実際の供給電源が再生可能エネルギー100%でない場合もある |

もっとも手軽なのが、小売電気事業者が提供するCO2フリープランを契約する方法です。送電網を通じて届けられる使用した電力量に対し、同量の非化石証書を付与することで、「実質的にCO2を排出しない電力を使用した」と見なす仕組みになっています。

既存の電力契約を変更するだけで導入できて、設備投資が不要なため、費用に関する懸念が少ない点がメリットです。

ただし、プランによっては次のようなケースもあります。

・供給電源が100%再生可能エネルギーではない場合(一部だけ利用し、残りを化石燃料で補っているなど)

・通常の電気料金より割高になる場合

また、RE100などの国際的な基準に対応するには、「どの発電所で発電されたか」を明確に示せるトラッキング付き証書の使用が求められる場合もあります。契約前に、必ずプランの内容を確認しましょう。

【ポイント】

| ・証書がトラッキング付きであるかどうかを確認する ・RE100やCDPなどの一部の外部基準では、トラッキング付き証書の使用が求められる ・自社の報告義務や基準に合致するプラン内容かを事前に精査する |

| ■CDPとは? CDPは、気候変動や水資源、森林などの環境課題に関する情報開示を、企業や自治体に求めている国際的な非営利組織です。開示情報は、投資家による環境リスク評価やESGスコア、資金調達の判断にも活用されます。 |

| ■RE100とは? RE100は、事業で使用する電力を100%再生可能エネルギーにすることを目指す国際的なイニシアチブです。加盟企業は達成時期を明確に定め、使用電力の再生可能エネルギー化に取り組む姿勢を世界に発信しています。 |

2. CO2フリー由来の証書、クレジットを調達する

| メリット | ・電力契約の変更不要で導入可能 ・国際的な開示基準(CDPやRE100など)の報告にも対応できる |

| デメリット | ・実際の電力は再生可能エネルギー由来でない場合の説明責任がある ・継続的に購入コストが発生する |

電力契約はそのままでも、「企業がCO2等を削減した」という環境価値を証書・クレジットとして別途購入することで、CO2排出量を削減・オフセットする方法もあります。この方法の主な制度として、J-クレジット・非化石証書・グリーン電力証書などが該当します。

自社で電力契約を自由に選べないテナント企業や、再生可能エネルギー設備の導入が難しい立地条件にある企業でも導入しやすい手段といえます。

また、CDPやRE100といった国際的な情報開示や認証制度においても、証書の活用は評価対象になります(一部条件あり)。環境報告の整合性や透明性を高めるうえでも、有効な選択肢でしょう。

ただし、実際に使用している電力が再生可能エネルギーでない場合も、証書の購入によって「CO2フリー」と見なされるため、外部への説明責任が生じます。ステークホルダーからの信頼を維持するには、証書の種類や由来を明確にして、誤解を招かない情報開示が重要です。

【ポイント】

| ・トラッキング付きの証書は、発電所情報を明示し信頼性を高めるもので、RE100などの国際認証で求められるケースがある ・J-クレジットは再生可能エネルギー由来だけでなく、省エネ活動や森林吸収など多様な削減行為を対象とするため、使用目的に応じた選定が必要 |

制度①:J-クレジット

J-クレジットは、再生可能エネルギー導入や省エネ、森林経営などによって削減・吸収されたCO2量を、国が認証してクレジットとして発行する制度を指します。

J-クレジットの購入によって環境貢献をアピールしつつ、自社のCO2等の排出量を実質的に削減が可能です。自社製品・サービスのCO2排出量を相殺することで、競合他社との差別化やブランディングにもつながります。

制度②:非化石証書

非化石証書は、再生可能エネルギーや原子力などの非化石電源が持つ「環境価値」を切り離し、証書化したものです。非化石価値取引市場を通じて売買されます。

非化石証書を購入して自社の使用電力に付加することで、CO2排出量を間接的に削減したと見なされます。主に電力小売会社が、CO2フリープランの構成要素として使用することが一般的です。

制度③:グリーン電力証書

グリーン電力証書とは、太陽光や風力などの自然エネルギーで発電された「環境価値」のみを切り離して取引できる証書です。

電力そのものではなく、CO2を排出しないといった再エネの価値を証明するもので、証書を購入することで「再エネを利用している」と見なされます。この証書は、再生可能エネルギーを用いて発電した事業者が発行し、第三者機関がその内容を認証します。

自家発電が難しい企業でも、環境貢献のアピールやESG対応に活用できます。

3. 自社でCO2フリー電力を発電する

| メリット | ・長期的に電力コストを削減できる ・環境意識向上や企業イメージアップにつながりやすい |

| デメリット | ・初期投資や設置スペースの確保が必要 ・発電量が立地や天候に左右される |

再生可能エネルギー設備を設置し、自社でCO2フリー電力をまかなう方法も有効です。主に以下の2パターンに分かれます。

・自社施設の屋上や敷地内に太陽光発電などを自己投資にて設置し、発電した電力を自社で使用する

・発電設備を自社で保有せずに、再生可能エネルギー発電事業者と契約して電力を購入する(PPA)

発電設備の設置場所が確保でき、初期投資の余裕がある企業にとっては、有力な選択肢です。燃料費調整額や再エネ賦課金などのコストを削減できる可能性があり、長期的な電力コストの安定化につながります。

また、脱炭素への取り組みとして対外的なアピール効果も高く、ESGやサステナビリティ戦略の一環として有効です。

ただし、設備の設置スペースや初期投資、維持管理の体制が必要なため、事前の検討と準備が欠かせません。天候や立地条件により発電量が左右されるので、導入ハードルは比較的高いといえます。

【ポイント】

| ・屋上や駐車場などスペースを有効活用する ・補助金・税制優遇制度の活用を検討する ・契約する発電事業者の信頼性や実績を十分に確認する ・自社の電力使用パターンと発電所の供給タイミングの合致性も検討材料となる |

CO2フリー電力を活用し、脱炭素経営を着実に進めよう

CO2フリー電力の導入は、企業の脱炭素経営やESG対応を進めるうえで重要な施策です。契約の切替えや証書の活用、自社発電など、方法ごとにメリットや制約が異なるため、自社の状況に応じた選択が求められます。信頼性の高い環境情報の開示や国際基準への対応を実現するためにも、各手段の特徴を理解し、戦略的に導入を進めましょう。

弊社の「e-dash」は、脱炭素への取り組みを総合的にサポートするプラットフォームです。

以下の資料では、電力契約から考える脱炭素の取り組みと非化石証書について解説しています。こちらもぜひご参考ください。

とは?-1-640x360.png)