Scope 3(スコープ3)とは、Scope 1・Scope 2以外の、サプライチェーン全体における温室効果ガス(GHG)排出量を指します。本記事では、GHGプロトコルに基づくScope 3の定義や環境省の指針、算定から削減までの具体的ステップ、国内外の動向や企業事例を体系的に解説します。

目次

Scope 3(スコープ3)とは?

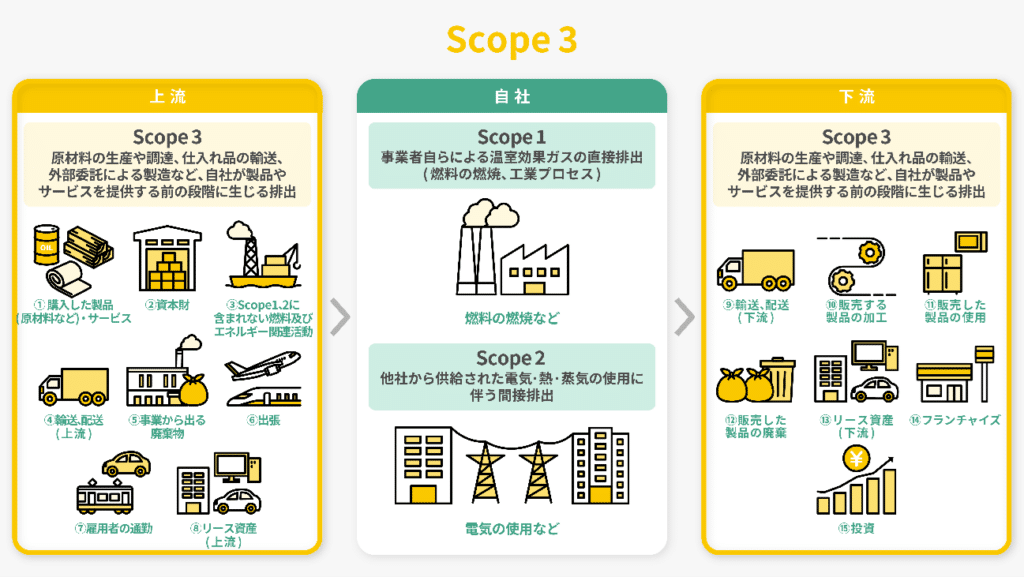

Scope 3(スコープ3)とは、自社の事業活動に関連する間接的な温室効果ガス(GHG)排出量を指します。Scope 1(自社の直接排出)、Scope 2(購入した電力などによる間接排出)以外の部分で、サプライチェーン全体に広がるのが特徴です。

サプライチェーンには、原材料の調達、製品の輸送、販売後の使用や廃棄といった工程が含まれ、企業にとって管理が難しい領域といえます。しかし、排出量全体の大部分を占めるケースも多く、軽視できません。

そのため、国際的な報告基準や取引先からの要請においても、開示や削減の対象とされています。

| Scope 1:事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセス) Scope 2:他社から供給された電気、熱、蒸気の使用に伴う間接排出 Scope 3:Scope 1、Scope 2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出) |

Scope 1, 2, 3を定義づけるGHGプロトコルとは

GHGプロトコルとは、世界で最も広く利用されている温室効果ガス排出量の算定・報告の国際基準です。

Scope 1・2・3の枠組みを定め、算定方法や境界設定、排出係数の扱いといったルールを整理することで、企業や組織が一貫した基準でデータを開示できるよう設計されています。

Scope 3の範囲(上流/下流)と15のカテゴリ

| ・Scope 3の範囲(上流/下流) ・Scope 3における15のカテゴリ |

GHGプロトコルでは、Scope 3を企業活動に関連する間接排出として「上流」と「下流」に整理しています。15のカテゴリに分けることで、サプライチェーン全体の排出を網羅的に把握することが可能です。

Scope 3の範囲(上流/下流)とは

事業者の活動に関連する間接的な排出であるScope 3の範囲は、「上流」と「下流」に分けられます。

上流とは、原材料の生産や調達、仕入れ品の輸送、外部委託による製造など、自社が製品やサービスを提供する前の段階に生じる排出を指します。一方で下流は、自社製品の輸送や販売後の使用、廃棄やリサイクルなど、製品生産やサービス提供後に発生する排出です。

このように供給から利用・処分までを含めることで、企業は自社の影響範囲をより正確に把握できます。

Scope 3における15のカテゴリ

Scope 3は15のカテゴリに分類され、カテゴリNo.1~8は上流に、No.9~15は下流に位置づけられています。これにより多様な排出源を整理し、網羅的に把握できる仕組みとなっています。

| 上流 | カテゴリNo. | カテゴリ名 | 該当する活動(例) |

| 1 | 購入した製品やサービス | 原材料の調達、パッケージングの外部委託、消耗品の調達 | |

| 2 | 資本財 | 生産設備の増設 | |

| 3 | Scope 1, 2に含まれない燃料・エネルギー活動 | 調達している燃料の上流工程(採掘、精製等) 調達している電力の上流工程(発電に使用する燃料の採掘、精製等) | |

| 4 | 輸送、配送(上流) | 調達物流、横持物流、出荷物流(自社が荷主) | |

| 5 | 事業から出る廃棄物 | 廃棄物(有価のものは除く)の自社以外での輸送、処理 | |

| 6 | 出張 | 従業員の出張 | |

| 7 | 雇用者の通勤 | 従業員の通勤 | |

| 8 | リース資産(上流) | 自社が賃借しているリース資産の稼働 | |

| 下流 | 9 | 輸送・配送(下流) | 出荷輸送(自社が荷主の輸送以降)、倉庫での保管、小売店での販売 |

| 10 | 販売した製品の加工 | 事業者による中間製品の加工 | |

| 11 | 販売した製品の使用 | 使用者による製品の使用 | |

| 12 | 販売した製品の廃棄 | 使用者による製品の廃棄時の輸送、処理 | |

| 13 | リース資産(下流) | 自社が賃貸事業者として所有し、他者に賃貸しているリース資産の稼働 | |

| 14 | フランチャイズ | 自社が主宰するフランチャイズの加盟者のScope 1, 2 に該当する活動 | |

| 15 | 投資 | 株式投資、債券投資、プロジェクトファイナンスなどの運用 |

出典:環境省「サプライチェーン排出量算定の考え方」

Scope 3の算定・開示・削減が重要な理由

Scope 3排出量は、多くの企業で排出量の大半を占めるため、重要視されています。気候変動の影響が深刻化するなか、世界全体でGHG排出量の削減の重要性が増し、企業には効果的かつ効率的にGHG排出量の削減へ取り組む姿勢が求められています。

Scope 1, 2に比べ、Scope 3は原材料の調達や物流、製品の使用や廃棄などサプライチェーン全体が対象のため規模が大きく、その影響力は無視できません。投資家や取引先からの要請、国際的なイニシアチブの開示基準においても、信頼性のある情報を提供するためにはScope 3の開示は不可欠です。

Scope 3を上流・下流の15カテゴリに分けて把握することで、排出源を整理し重点的に削減策を検討できるでしょう。このようなことから、Scope 3は企業の持続的成長を考えるうえで重要な領域として位置づけられています。

Scope 3に関する国内外の動向

Scope 3を含むGHG排出量の開示は、国内外で制度化が進み企業対応が求められる分野です。国際規制や国内基準が整備されるなかで、自社の算定だけでなくサプライチェーン全体の排出量の把握が求められます。

国外の動向

国際的にはScope 3を含む排出量の開示を求める規制が拡大中です。EUでは企業サステナビリティ報告指令(CSRD)により、大企業や上場企業にScope 1~3の情報開示を義務づける制度が段階的に適用されます。

また、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が策定した基準も各国で導入が進んでおり、国境を越えて統一的な情報開示の枠組みが整備されつつあります。

サプライチェーンが複雑化するなか、自社が他社のScope 3算定に関わる立場となる可能性もあるため、国際的な動向にも注目しましょう。

国内の動向

国内では、政府が2050年カーボンニュートラル実現に向けて施策を推進するなか、Scope 3を含むGHG排出量の開示や削減を促す方針が強まりつつあります。

政府は、企業がサプライチェーン全体での排出削減を進められるように、算定・報告に関するガイドラインの策定や支援制度の整備を進めています。これらの施策によって、企業は具体的な手法や支援を受けながら削減に取り組むことが可能です。

また、金融庁の下で設立されたサステナビリティ基準委員会(SSBJ)は、国際基準との整合を重視した開示ルールの検討を進めています。SSBJ基準では、サプライチェーン排出量の開示が求められる方針であり、企業はScope 3を含む情報の開示に向けた取り組みが必要となります。

Scope 3におけるCO2排出量の算定方法

Scope 3を算定するためのCO2排出量算定の基本式は下記の通りです。

| CO2排出量=活動量×排出原単位 |

活動量とは、事業活動に関連する具体的な数量です。たとえば、使用した電力量や廃棄した物の重量などが該当します。

排出原単位とは、1kWhあたりのCO2排出量(電力)、1tあたりのCO2排出量(廃棄物処理)など、排出量を算出するための基準値です。

排出原単位は、環境省が運営している排出原単位データベースに記載されているデータを活用することが一般的です。しかし、排出量を直接計測する場合もあります。

なお、Scope 3の算定においては、2つのアプローチがあります。1つはサプライヤーや取引先から入手した一次データを活用する方法で、もう1つは統計値や公開データベースに基づく二次データを用いる方法です。

精度向上のためには一次データが望ましいですが、入手が困難な場合は二次データを組み合わせて活用します。

Scope 3 算定の5つのステップ

Scope 3を正しく算定するには、体系的な手順に沿って進めることが大切です。対象範囲やカテゴリを整理せずに算定を始めると、データ収集が非効率になり精度も低下します。

自社で完結するScope 1やScope 2とは異なり、Scope 3はサプライチェーン全体にまたがるため、取引先や物流事業者など多くの関係者との連携が不可欠です。そのため算定は難易度が高く、事業者同士の協働が重要となります。

ここでは、実務で役立つ算定の流れを5つのステップに分けて解説します。

ステップ1:算定する目的を明らかにする

ステップ1では、Scope 3を算定する目的を明確にすることが重要です。目的が曖昧なままでは必要なデータを適切に収集できず、算定精度にも影響します。

たとえば、投資家への情報開示やサプライヤーとの協働を目的とする場合には、詳細な活動量情報を用いた正確な算定が求められることがあります。一方で、社内の改善施策の検討などであれば、労力やコストを考慮し、二次データを活用した概算でも十分です。

算定目的に応じて、必要な精度とリソースのバランスを取ることが大切です。

ステップ2:算定対象の設定

ステップ2では、Scope 3の算定対象となる範囲を明確に設定します。

環境省のガイドラインでは、まず自社=自グループが基本です。自社以外の子会社や持分法会社をどのように含めるかは「支配力基準」または「出資比率基準」で判断します。

支配力基準とは、自社が事業運営に支配を及ぼしているかどうかを基準とします。その支配力は財務支配力(当該事業者の財務方針および経営方針を決定する力を持つ)または経営支配力(当該事業者に対して自らの経営方針を導入して実施する完全な権限を持つ)のどちらかの観点から定義できます。

一方で、出資比率基準は持株比率に応じて排出量を按分して算定する考え方です。

ステップ3:カテゴリ特定

ステップ3では、サプライチェーン上の活動がScope 3の15のカテゴリのどれに当たるかを特定し、自社に関連する排出源を整理します。

たとえば、素材メーカーからの原材料調達、輸送事業者による物流、組み立てメーカーや部品メーカーとの取引も該当します。倉庫会社による保管や廃棄業者による処理も対象です。

「排出がどの段階で発生しているのか」をもとに考え、活動を上流・下流に分けて整理することで、抜け漏れのない算定ができます。

ステップ4:カテゴリ内で収集すべきデータの特定

ステップ4では、特定したカテゴリごとに収集すべきデータを整理します。活動内容に応じて必要な情報が異なるため、事前に整理することが重要です。

たとえば「輸送・配送」であれば輸送距離や重量、「購入した製品・サービス」では購入額や数量が該当します。また、「廃棄物処理」では廃棄物の種類や処理方法が必要です。

こうしてデータを体系的に揃えることで、後の算定を効率的に進められます。

ステップ5:データの収集

ステップ5では、算定に必要なデータを実際に収集します。各カテゴリで必要となるデータ項目を明確にし、どの部署や取引先から情報を得るのかを整理することが重要です。

たとえば、購買部門からは購入量や取引額、物流部門からは輸送距離や重量などを入手します。情報提供の依頼先を整理しておくことで、効率的かつ漏れのないデータ収集につながります。

Scope 3の算定における3つの課題

Scope 3排出量の算定は、サプライチェーン全体におけるGHG排出量を把握するために欠かせない取り組みですが、そのプロセスには多くの課題が存在します。社内のリソースで対応することが難しいため、外部の協力や高度な専門知識が不可欠です。

サプライチェーン全体におよぶ広範なデータ収集に負担がかかる

Scope 3排出量は、原材料調達から製品の使用・廃棄に至るまで、サプライチェーンの15のカテゴリにわたって発生するため、そのデータ収集範囲が非常に広くなります。この広範さが最大の課題です。

自社だけでなく、膨大な数の国内外の取引先や物流業者からのデータが必要となり、これらを継続的かつ網羅的に集め、管理するための専門的な人員とシステムの確保が大きな負担となるでしょう。とくに、排出量が比較的少ないカテゴリまで含めて精緻化しようとすると、莫大な工数がかかります。

取引先から正確なデータを入手することが難しい

算定の精度を高めるためには、業界平均などの二次データではなく、取引先が実際に計測した一次データが不可欠です。しかし、多くの中小企業や海外の取引先では、GHG排出量の算定体制自体が整備されていません。

そのため、データ提供を依頼しても、協力が得られなかったり、データの質や粒度にばらつきが生じたりすることもあるでしょう。結果として企業は取引先に対し、算定の啓発やトレーニング、そして強固な協力体制の構築に多くの時間とコストを割くことが求められます。

排出原単位の選定や算定方法が複雑である

Scope 3の排出量は、「活動量 × 排出原単位(排出係数)」で算定されます。しかし、どの原単位データベースを選定するか、またカテゴリごとにどの算定方法(金額ベースか物量ベースかなど)を適用すべきかの判断が複雑です。

さらに、国際・国内基準が絶えずアップデートされており、これらの複雑なルールに適切に準拠し続ける必要があります。このルール選択の難しさが、算定結果の不確実性を高め、二重計上のリスクや、削減努力が数値に反映されにくいという問題を引き起こしかねません。

Scope 3を削減するための取り組み例

Scope 3を削減するには、サプライチェーン全体を巻き込んだ長期的な戦略と具体的なアプローチが欠かせません。具体的にどのような取り組みがあるのかチェックしましょう。

サプライヤーエンゲージメント

サプライヤーエンゲージメントは、取引先に対して脱炭素化に向けた協力を要請することです。要請にあたり下記の3段階において、支援を行いましょう。

| 段階 | 内容 |

| 知る | GHG排出量の削減の重要性を理解する |

| 測る | 現状のGHG排出量を把握する |

| 減らす | GHG排出量に向けて行動を起こす |

具体的には、算定の重要性に関する意識の醸成に向けた情報共有や、GHG排出量の算定におけるノウハウやツールの提供、削減取り組み対するインセンティブの供与などの支援が推奨されます。

製品の設計見直し

製品のライフサイクル全体(製造から廃棄まで)を見据えて、製品設計を見直すのもよいでしょう。たとえば、容器包装の軽量化や減容化を進めたり、バイオマス素材などの環境配慮型かつ低炭素な原材料へ切り替えたりすることが挙げられます。このような対策により、Scope 3における複数のカテゴリ(原材料調達、輸送、廃棄など)のGHG排出量削減が期待できます。

物流の効率化

物流の効率を図ることで、Scope 3のカテゴリ4, 9における排出量削減が見込めます。具体的には、輸送ルートの最適化、製品の形状変更による積載率の向上、トラックなどのモーダルシフト(陸上輸送から鉄道・船舶輸送への転換など)の推進が挙げられます。また、燃費効率の高いエコカーやEVの導入や、AIを活用した配送管理などの物流DXも手段の一つです。

再生可能エネルギー由来の電力調達

Scope 2の排出量削減策として知られていますが、Scope 3のカテゴリ1(購入した製品・サービス)やカテゴリ11(販売した製品の使用)の排出原単位にも影響を与えます。自社の生産だけでなく、取引先の再エネ導入を支援・推奨することで、サプライチェーン全体で使用される電力の排出係数を下げて、間接的な排出を削減できるでしょう。

Scope 3削減・情報開示の企業事例

Scope 3の削減には、サプライチェーンを含めた包括的な取り組みが不可欠です。以下に、算定から削減、情報開示などを実施している企業の事例をご紹介します。

株式会社ゴールドウィン

株式会社ゴールドウィンは、GHGプロトコルに基づきScope 1・2・3を算定し、サプライチェーンを含めた排出量削減に取り組んでいます。

排出量の大半を占めるScope 3カテゴリ1では、製品のカーボンフットプリント算定を実施し、原材料段階での排出が課題であると特定しました。その結果を踏まえ、サプライヤーと連携して素材調達や製造工程の改善を進めています。

また、直営店の再生可能エネルギー導入やEMS推進委員会による排出量管理を通じ、事業所レベルの削減も継続中です。さらに算定結果の信頼性確保のため第三者検証を受け、透明性を高めています。

出典:経済産業省HP掲載 株式会社ゴールドウィン「Scope 3、サプライチェーン全体での取り組み事例」

サントリー株式会社

サントリーは、2030年までにバリューチェーン全体のGHG排出量を2019年比30%削減する目標を掲げ、Scope 3削減と情報開示を進めています。

GHG排出量が大きい品目カテゴリで寄与度の高い国内取引先に対し、年1~2回の頻度でGHG削減方針説明会を開催。削減計画提出、SBTi認定・公表、電力再エネ化、省エネの徹底、原単位実績の提出など、依頼事項について説明しています。

また、持続可能な農業による原料生産、リサイクルアルミやグリーンアルミの活用、ペットボトルの100%サステナブル化などを推進中です。

出典:環境省「環境省モデル企業事例集」

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャームは、ライフサイクル全体のCO2排出量を算定し、Scope 3の「購入した資材」が約58.1%、「販売商品の廃棄」が約28.5%を占める結果となりました。これを踏まえ、Scope 3について2031年までに2021年度比27.5%削減する目標を設定しました。

原料調達時の削減対策として、商品の軽量化・スリム化、バイオマス材やリサイクル材への切替えを推進しています。

さらにデロイトトーマツと連携し、一次データを活用した可視化基盤を構築。サプライヤーには再エネ化や資材削減を要請し、調達から廃棄までの低炭素化を進めています。

出典:環境省「環境省モデル企業事例集」

Scope 3対応は企業成長のカギ

Scope 3への対応は、企業の持続的な成長に直結する課題です。自社だけでなくサプライチェーン全体で排出量を把握し削減する重要性は増しています。本記事で紹介した手順や事例を参考に、段階的に実務へ落とし込めば、取り組みが進めやすくなるでしょう。

以下の資料では、Scope 3の算定方法についてより詳しく解説しています。こちらもぜひ参考にしてください。

弊社のe-dashは「脱炭素を加速する」をミッションに、クラウドサービスと伴走型のコンサルティングサービスを組み合わせ 、脱炭素にまつわる企業のあらゆるニーズに応える支援をしています。

とは?-1-640x360.png)

とは?概念や算定方法を解説-1-640x360.png)