グリーンウォッシュ(Greenwashing)とは、環境に配慮しているように見せかけるPRやマーケティング手法のことです。サステナビリティへの機運の高まりを背景に、企業の環境への取り組みに対しては、投資家や消費者などステークホルダーからますます厳しい目が注がれるようになっています。こうしたなか、具体的な根拠や実績に乏しいアピールは、グリーンウォッシュと見なされかねません。

しかし、意図していなくても、グリーンウォッシュをしてしまう可能性があります。本記事では、グリーンウォッシュの具体的な事例や回避方法を解説し、会社として信頼を損なわないためのポイントなどを解説します。

目次

グリーンウォッシュとは?

| グリーンウォッシュとは、企業が自身のビジネスモデルや活動、商品について、実際には環境に害を与える可能性があるにもかかわらず、環境に対する影響が正味プラス又は正味中立であると示唆することを指します。 |

引用:ClientEarth「グリーンウォッシュとその回避方法」

グリーンウォッシュには明確な定義がありません。一般的には、企業が環境に優しいと見せかけて、実際は環境保護に取り組んでいない行為を指します。

たとえば、有害な化学物質を含む環境に優しくない商品を「エコ」と宣伝する行為はグリーンウォッシュに該当します。意図していなくてもグリーンウォッシュが行われているケースも多く、注意が必要です。

グリーンウォッシュの6つのタイプ

出典:Planet Tracker「The Greenwashing Hydra」

英金融シンクタンクNGOの「プラネット・トラッカー」は、グリーンウォッシュを6つのタイプに分類した報告書を発表しました。これは、企業が環境に優しいと見せかける典型的な手法を分類したものです。

グリーンウォッシュの具体的な手法を理解することで、「意図せずグリーンウォッシュをしていた」ということを防ぎ、消費者からの信頼を守ることができます。

| グリーンウォッシュの6つのタイプ | ||

|---|---|---|

| 種類 | 説明 | 例 |

| Green crowding (グリーンクラウディング) | 企業が大勢の中に紛れて環境対策の不十分さを隠す | プラスチック汚染削減を掲げる団体に多くの企業が加盟しているが、その企業の多くはプラスチック製品を増産し続けている |

| Green lighting (グリーンライティング) | 小さな環境対策を強調し、本質的な環境負荷から目をそらす | 大手銀行が「気候変動対策のためにグリーン投資をしている」と宣伝するが、同時に化石燃料関連事業への融資を続けている |

| Green shifting (グリーンシフティング) | 企業が環境負荷の責任を消費者に転嫁 | 石油企業が消費者に対して「CO2排出量を減らそう」と呼びかける一方で、自社の石油・ガス採掘事業の縮小には消極的 |

| Green labelling (グリーンラベリング) | 誤解を招く環境ラベルやマーケティングを使用 | 「生分解性プラスチック」として販売されている製品が、特定の条件下でしか分解されず、実際には環境に負荷をかけている |

| Green rinsing (グリーンリンシング) | ESG目標を達成する前に頻繁に変更し、責任を曖昧にする | ある飲料メーカーが「2030年までにリサイクル素材使用率50%」と宣言するも、数年後に「40%」に下方修正し、さらに目標年を2040年に変更する |

| Green hushing (グリーンハッシング) | 環境目標の進捗を公表しない、または過少に報告することで監視や批判を避ける | ある大手企業が「2050年カーボンニュートラル」を宣言したが、進捗状況や具体的な達成手段を公開しない。また、途中経過を報告せず、「進捗が不明なまま」になっている |

Planet Tracker「The Greenwashing Hydra」をもとに執筆者作成

グリーンウォッシュの事例

ここでは、グリーンウォッシュに該当した具体的な事例をご紹介します。過去の事例を学ぶことで、消費者の信頼を損なわないための対策を講じましょう。

出典:環境省「グリーンファイナンスの動向について」

ウォルマート

米ウォルマートは、あるレーヨン繊維製品について、環境負荷の低い素材(竹材)および製造プロセスで製造したと宣伝しました。

しかし実際には、有毒な化学物質を使用して竹のセルロースをレーヨンに変換しており、環境負荷の高い製造方法が用いられていました。そのため、米連邦取引委員会(FTC)より「欺瞞的な環境主張を行った」として告発されました。

イケア

イケアは、世界有数のグリーンラベルであるFSC認証を取得した木材を使用していると主張していました。

しかし、NGOのEarthsightの調査により、ウクライナ・カルパティア山脈の森林で不法に伐採されたブナ材を使用した椅子を販売していたことが判明。絶滅危惧種であるオオヤマネコや熊の生息地を破壊する行為として批判を受けました。

H&M

H&Mでは、「コンシャス・コレクション」としてオーガニックコットンTシャツなど、環境に配慮したファッションを展開していました。

しかし、その持続可能性の根拠が不十分であるとして指摘を受けました。主な問題点としては下記が挙げられました。

| ・綿花の栽培方法や水の使用量が地域ごとに異なることを十分に考慮していない ・古いデータを使用している ・有機肥料からのGHG排出量を考慮していない |

このような製品の環境負荷を低く見せるマーケティング手法も、グリーンウォッシュの一つです。

各国で進むグリーンウォッシュの規制

| 各国におけるグリーンウォッシュ規制の動き | |

|---|---|

| 国・地域 | 内容 |

| 欧州 |

・2021年1月に欧州委員会がグリーンウォッシュを調査。42%のサイトで誇張や間違った表現があるとして、規制違反の可能性ありとして指摘 ・2023年3月に欧州委員会が「グリーンクレーム(主張)指令(案)」公表 ※企業が商品の環境性能をアピールするときのルールを定めた案 ・2024年3月26日に「グリーンクレーム(主張)指令」発効 ・今後2026年3月27日までに加盟国の国内法に移行し、9月27日までに適用 |

| アメリカ |

・米連邦取引委員会(FTC)は、企業の環境主張に関する指針「グリーンガイド」を2022年12月、2012年以来の改定を公表し、より厳格な規制を検討 ・「カーボンオフセット」や「リサイクル」などの主張に対する基準を強化する方向で、具体的な質問を含む意見募集を実施。2023年6月に締め切られ、今後のルール改定に反映される見込み |

| 日本 | ・2022年12月に消費者庁は生分解性プラスチック製品に対して景品表示法違反(優良誤認)に当たると措置命令 |

出典:環境省「CFP表示ガイドの作成に向けて 国際的なグリーンウォッシュ規制の動向」(2024)より執筆者作成

近年、各国でグリーンウォッシュを排除する動きが進んでいますが、日本では現状、規制はありません。しかし、社会全体でサステナビリティへの取り組みが加速する中、今後は日本でも規制強化の動きが出てくる可能性があります。

グリーンウォッシュによって企業の成長は阻害される

規制の有無に関わらず、グリーンウォッシュを行うことは、企業にとって大きなリスクとなります。

もし、グリーンウォッシュであることが露呈した場合、企業の信頼は大きく損なわれ、回復には長い時間が必要です。また、企業の誠実さに疑念を抱いた従業員が離職し、人材流出につながる可能性もあります。グリーンウォッシュは意図せずに起こることもあるため、企業は日頃から環境への取り組みを慎重に行い、透明性を確保することが大切です。

| 【グリーンウォッシュによる企業のリスク】 ・企業ブランドの低下 ・消費者の不買運動 ・株価の下落 ・取引先との契約解除 ・国の法規制による罰則 ・従業員のモチベーション低下 |

グリーンウォッシュが社会におよぼす悪影響

グリーンウォッシュの影響は、自社だけでなく、社会全体にも広がります。

消費者の判断を誤らせる

グリーンウォッシュが行われると、消費者は環境に配慮された商品がなにかを正しく判断できなくなるでしょう。

近年、環境に優しい商品を選びたいと考える消費者は増加傾向にあります。しかし、実際には環境負荷が高い場合も多く、意図しない形で環境への悪影響を助長することになりかねません。

ESG投資の信頼を落とす

グリーンウォッシュが横行すると、投資家が誤った情報をもとに投資を行う危険性があります。投資判断の重要な要素である「環境への取り組み」が不透明になることで、市場の健全性が損なわれる可能性も高まってしまうのです。

さらに、ESG投資の信頼が低下すれば、持続可能な経済成長への資金の流れが停滞し、長期的な環境対策にも悪影響をおよぼしかねません。

環境問題に取り組む企業の利益を阻害する

グリーンウォッシュが当たり前になってしまうと、本気で環境問題に取り組んでいる企業の利益を阻害することにつながります。多くの消費者が誤解し、実態以上に環境配慮をアピールする企業の商品を選んでしまうと、その企業の利益が増加してしまうためです。

公正な競争が阻害されることで、環境への真摯な取り組みが正しく評価されません。そうすることで、業界全体の環境対策が進まなくなってしまう可能性があることも覚えておきましょう。

取り組み企業がグリーンウォッシュを回避するための5つの方法

企業がグリーンウォッシュを回避するためには「透明性」「具体性」「長期的視点」が不可欠です。ここでは、企業がグリーンウォッシュを回避するための方法を5つ紹介します。

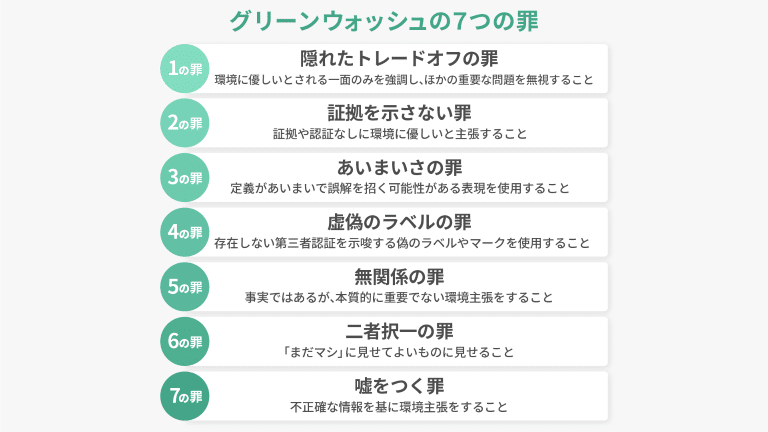

グリーンウォッシュの7つの罪をチェックする

UL Solutions「Sins of Greenwashing」より執筆者作成

グリーンウォッシュを回避するためにも、「グリーンウォッシュの7つの罪」を参考にし、どのような表現が誤解を招くのかを把握しておきましょう。

この概念は、環境マーケティング企業「TerraChoice」が2007年に発表した概念で、企業が環境に関する誤解を与える典型的な手法を整理したものです。消費者が誤った情報に基づいて「環境に優しい」と信じ込んでしまうことを防ぐための指標となります。

自社の環境施策が当てはまらないか、今一度チェックしてみましょう。

環境主張の根拠を明確に示す

環境配慮の取り組みには、具体的なデータやエビデンスを示すことが重要です。たとえば、「CO2排出量の削減〇〇%」などの数値を明示し、検証可能な形で公表すると信頼性が向上します。

また、ISO 14001、FSC、LEEDなどの第三者機関の認証を活用することで、客観性を確保し、消費者や投資家に対して誤解のない環境主張を行うことも有効です。

あいまいな環境表現を避ける

環境配慮をアピールする際には、「エコフレンドリー」「ナチュラル」「グリーン」など、主観的で誤解を招くようなあいまいな表現を避けることが大切です。環境性能を強調する場合は、具体的な基準や比較対象を明示し、誤解を招かないようにしましょう。

たとえば「この製品は〇〇%リサイクル素材を使用」など、定量的な根拠を示すことが求められます。消費者に正確な情報を提供し、信頼性を高めることが可能です。

長期的な環境目標を明確に設定する

環境への取り組みは短期的なPRのためではなく、実際の改善につながる長期的な計画を策定することが重要です。たとえば、「2030年までにカーボンニュートラルを達成」といった期限つきの目標を掲げることで、具体性が増します。

また、目標の進捗状況を定期的に公開することも重要です。公開によって透明性を高めることで、消費者や投資家からの信頼を得やすくなります。

環境対策の実態を開示する

環境対策の信頼性を高めるためには、環境報告書やサステナビリティレポートを定期的に発行して実態を開示することが大切です。グリーンウォッシュの回避には、ポジティブな側面だけでなく、課題や未達成の目標も正直に公表し、具体的な改善策を提示してください。

透明性のある情報提供を行えば、消費者や投資家の信頼を得られるはずです。

グリーンウォッシュを避けて信頼される企業へ

グリーンウォッシュを避け、企業として実効性の伴う持続可能な取り組みを進めることは、信頼の維持と成長につながります。

弊社の「e-dash」は「脱炭素を加速する」をミッションに、クラウドサービスと伴走型のコンサルティングサービスを組み合わせ 、脱炭素にまつわる企業のあらゆるニーズに応える支援をしています。脱炭素への取り組みを強化したい企業の皆さまは、ぜひe-dashにご相談ください。

とは?-1-640x360.png)

をわかりやすく解説!企業が知っておくべき影響と対応策-1-320x180.png)