近年、「ESG(環境・社会・ガバナンス)」への取り組みが重要視されています。企業の長期的な安定成長と企業価値向上のためには、ESGの視点が不可欠です。本記事では、ESGの基本的な定義から、企業が取り組むべきステップ、注意点を分かりやすく解説します。ESG経営の取り組みを検討している方は、ぜひ参考にしてください。

目次

ESGとは

ESGとは、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス)の頭文字をとった言葉で、企業や団体がこれら3つの要素に対してどのような影響を与えているかを重視する概念です。2006年にPRI(責任投資原則)の中で初めて明確に提示され、投資判断の新たな判断基準として注目されるようになりました。

現在では、単なる投資の視点にとどまらず、サステナビリティを追求する経営の基盤として企業に広く活用されています。企業の長期的に安定した成長と企業価値の向上を実現するためには、環境保護、人権や労働環境への配慮、健全な企業統治といったESGの視点を経営に取り入れることが不可欠です。

| ■PRI(責任投資原則)とは? 正式名称は「Principles for Responsible Investment(責任投資原則)」で、2006年に当時の国連事務総長の提唱のもと、国連の支援を受けて策定されました。6つの投資原則とその前文から成り、投資判断や株主行動において、ESGを考慮するよう求める国際的な原則です。 |

ESG投資とは

ESG投資とは、ESGの要素を考慮して行う投資のことです。従来、企業の価値評価はキャッシュフローや利益率などの財務情報(定量データ)に基づいて行われてきました。しかし近年では、環境負荷の軽減や労働環境、企業統治の健全性といった非財務情報も重視されるようになっています。

とくに日本では、2015年にGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)がPRIに署名したことで、ESG投資への関心が急速に高まりました。その後、国内のPRI署名機関数は増加し、ESG投資の市場規模も拡大しています。

JSIF(日本サステナブル投資フォーラム)が実施した調査によると、2024年3月末時点でESG投資を含むサステナブル投資の合計額は約626兆円となり、前年比16.6%の増加となりました。これは総運用資産残高の63.5%を占める大きさです。

ESG投資は、企業の長期的価値を重視する投資手法として、今後さらに拡大が見込まれます。

出典:JSIF(日本サステナブル投資フォーラム)「サステナブル投資残高アンケート 2024 調査結果速報」

ESG経営とは

ESG経営とは、企業がESGの要素を重視して経営を行うことです。単に企業利益の最大化を目指すのではなく、気候変動対策や人権尊重、健全な企業統治などを通じて、社会全体の持続可能な発展に貢献することを目的としています。こうした取り組みにより、多様なリスクの低減や資金調達機会の拡大など中期的な競争力強化につながるため、現在では多くの企業が取り組んでいます。

かつては投資の視点から提唱されたESGですが、今では経営戦略や企業活動にESGの視点を取り入れるESG経営が、世界的な経営スタンダードとなりつつあります。

ESGに該当する具体的な取り組み

| Environment(環境) | 気候変動対策や資源保護に関する取り組み |

| Social(社会) | 労働環境や人権の尊重に関する取り組み |

| Governance(ガバナンス) | 企業の透明性と法令遵守に関する取り組み |

ESGの3つの要素である、環境・社会・ガバナンスについて、具体例をあげながら紹介します。

Environment(環境)

Environment(環境)とは、企業の活動が自然環境に与える影響を示す項目です。具体的には、気候変動への対応、自然資源の持続可能な利用、海洋プラスチックごみの削減、生物多様性の保全などが含まれます。

中でも、温室効果ガスの排出削減や再生可能エネルギーの導入など、脱炭素の取り組みは、企業の環境責任を果たすうえで欠かせない課題です。企業はこれらの課題への取り組みを通じて、環境への負荷を軽減し、より持続可能な社会の構築に貢献しています。

具体的には、次のような取り組み例があります。

| Environment(環境)への取り組み例 ・太陽光や水力などの再生可能エネルギーの導入 ・CO2吸収を目的とした森林保全活動 ・廃棄物の削減とリサイクルの推進 など |

Social(社会)

Social(社会)とは、企業が従業員、地域社会、消費者、取引先などに対して果たすべき責任や配慮を指す項目です。これらは企業の持続的な成長に直結する要素とされており、社会からの信頼を得るうえでも重要な役割を果たします。

具体的には、次のような取り組み例があります。

| Social(社会)への取り組み例 ・多様な人材の採用と活躍の推進 ・柔軟な働き方の導入 ・地域社会への教育支援やボランティアの実施 など |

Governance(ガバナンス)

Governance(ガバナンス)は、企業が健全で透明性のある経営を行うための仕組みを指します。不正会計や不適切な意思決定を未然に防ぐためには、コンプライアンス体制を構築することが不可欠です。

具体的には、次のような取り組み例があります。

| Governance(ガバナンス)への取り組み例 ・情報開示の徹底 ・法令遵守 ・内部監査・監査役監査・独立監査人による監査体制の強化 ・ステークホルダーとの対話 など |

ESGとは何が違う?SDGs・CSRとの関係性

ESGと同様に注目されているSDGs(持続可能な開発目標)やCSR(企業の社会的責任)とは、どのような違いや共通点があるのでしょうか?ここでは、それぞれの意味とESGとの関係性について解説します。

ESGとSDGsの関係性

ESGとSDGsは、ともに「持続可能な社会の実現」を目指す点で共通しています。SDGsは、2015年に国連で採択された国際目標で、17のゴールと169のターゲットから構成され、地球規模の課題に対する共通の指針とされています。

一方ESGは、企業が持続可能な成長を遂げるための不可欠な要素です。従来の財務指標だけでなく、環境、社会、ガバナンスを重視することで、より長期的な価値創造やリスク管理を実現できます。

とくに環境と社会はSDGsと密接に関連し、企業はSDGsへの貢献度をESGの観点から評価・発信するなど、両者は相互補完的な関係にあります。

ESGとCSRの関係性

CSRとESGはともに「企業の社会的責任」を重視する考え方ですが、そのアプローチは異なります。CSRは、企業が事業活動においてすべての利害関係者に配慮し、持続可能な社会の実現に貢献するという考え方です。

一方ESGは、環境・社会・ガバナンスの要素を投資家の視点で評価し、企業の持続可能性を評価する経営指標としての側面をもち、長期的な企業価値の向上に寄与します。

CSRは主に企業の倫理的責任を示す一方で、ESGはその考え方を投資家視点で評価し、企業の持続可能性と長期的価値向上に資するものです。

企業がESGに取り組むべき3つの理由

企業がESGに取り組むことで、どのようなメリットがあるのでしょうか?ここでは、主要な3つの理由について説明します。

企業価値が向上するため

企業のESGへの取り組みは、ブランドイメージの向上や信頼の獲得につながり、結果として企業価値を向上させます。消費者や取引先からの評価が高まることで、競争優位性を確保しやすくなります。

投資家からESG投資先として選ばれやすくなり、資金調達の面でも有利に働きます。反対に、Social(社会)への配慮の欠如はリスクとなりうるため、ESGの視点は企業の持続的成長に不可欠です。

リスクに強い経営基盤の構築につながるため

企業がESGに取り組むことにより、環境規制の強化や社会的批判など外部リスクへの対応力が高まるため、リスクに強い経営基盤の構築につながります。また、働きやすい環境づくりによって従業員の満足度が向上し、離職などの内部リスクも抑制されます。

同様に、ESGへの積極姿勢は採用面でも好印象を与え、優秀な人材の確保に有利です。さらに、ガバナンスを強化することで不正防止や内部統制が進み、企業不祥事のリスクも低減できます。

国際的な競争力を高めるため

企業のESGへの取り組みは、国際的な競争力を高めるうえで重要です。ESGはリスク管理の一環として機能し、持続可能な成長を支える基盤となります。

近年、EUのCSRD(企業サステナビリティ報告指令)やCSDDD(企業サステナビリティデューデリジェンス指令)、ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)の開示基準など、国際的なサステナビリティ規制の強化が進んでいる状況です。

こうした要請に適切に対応できる企業は、グローバル市場での信頼性を確保でき、ビジネスチャンスも広げられます。

企業がESGに取り組む際の注意点

ESGを企業の経営に取り入れる際は、主に2つのことに注意する必要があります。ここでは、踏まえておきたいポイントについて解説します。

短期的な効果は見込めない

ESGに取り組む際は、短期的な効果を期待しすぎないことが重要です。ESGには、脱炭素の推進や地域社会との信頼構築、多様性の推進など、数年単位での継続的な努力が求められます。

また、その効果も財務指標のようにすぐには数値化されにくいのが現実です。そのため、企業は短期的な成果ではなく、長期的視点での価値向上を見据えた地道な取り組みを続けることが求められます。

統一された評価指標が存在しない

ESGの取り組みを評価する際には、統一された指標が存在しない点に注意が必要です。ESG評価は複数の第三者機関が独自の観点から実施しています。そのため指標や評価基準が異なり、同じ企業でもESGスコアが評価機関ごとに大きく異なることがあります。

この違いは、重視する分野や評価の焦点が評価機関によって異なるために生じます。したがって、「ESGの評価に絶対的な正解はない」ことを前提に、各指標の特性を理解し、目的に応じて適切に活用する姿勢が重要です。

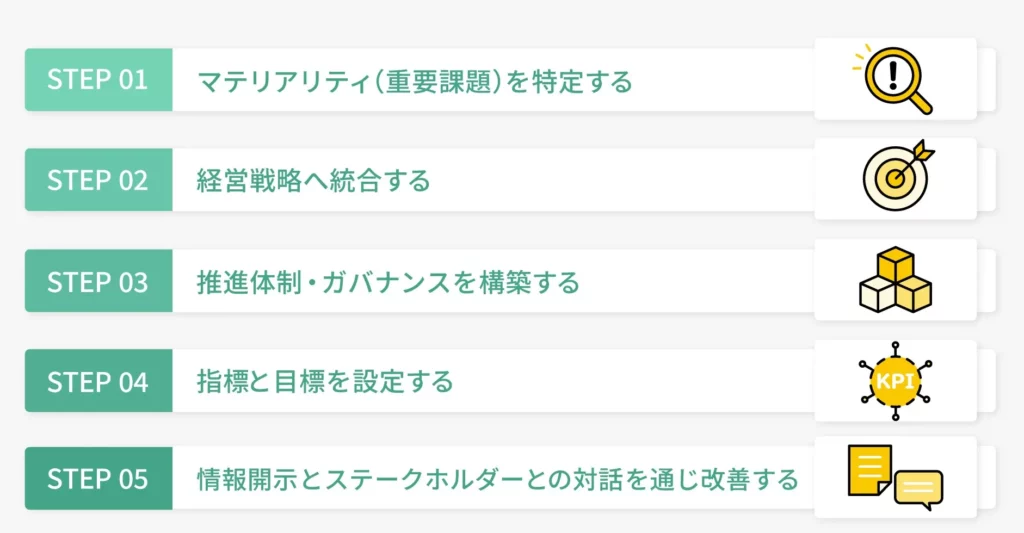

ESGを企業経営に取り入れる流れ

出典:日本取引所グループ「ESG情報開示実践ハンドブック」をもとに弊社作成

着実にESG経営を実現するためには、何から始めればよいのでしょう。ここでは、日本取引所グループの「ESG情報開示実践ハンドブック」に示されている4つのステップをふまえ、押さえておくべき重要なポイントを含め、ESGを経営に取り入れる流れを一例として紹介します。

参考:日本取引所グループ「ESG情報開示実践ハンドブック」

STEP 1. マテリアリティ(重要課題)を特定する

ESG経営の第1段階として、自社の事業が社会や環境に与える影響、外部環境から受けるリスクや機会を整理し、重要なESG課題を明確にする必要があります。

その際、GRIスタンダードやSASBスタンダードといった国際的な枠組み、外部環境や事業環境の分析レポート、ステークホルダーとの対話などの活用が有効です。

マテリアリティの選定は、企業の長期的な価値創出や社会的信頼の獲得に直結します。そのため、客観性と透明性を持って進めなければなりません。特定したマテリアリティは、企業戦略と統合することで、持続可能な成長の土台となります。

| ■マテリアリティとは? マテリアリティとは、企業が持続可能な成長のために優先的に取り組む重要な課題や要素のことです。財務情報だけでなくESGの観点からも評価され、企業の社会的責任や価値創造に深く関係します。SDGsやESG投資の普及に伴い、企業はマテリアリティを特定し、ステークホルダーに明確に示すことが求められています。 |

STEP 2. 経営戦略へ統合する

特定されたESG課題は、企業の中長期的な経営戦略や事業計画と結び付けて統合的に扱うことがポイントです。

たとえば、環境負荷の高い調達先の見直しなどは、社会的批判や法的制裁のリスクの低減に寄与します。また、気候変動リスク等への対応を新しい事業展開につなげることで、機会の最大化が可能です。

このように、ESGの取り組みを経営戦略と一体化させることが、実効性の強化と企業価値の向上につながります。

STEP 3. 推進体制・ガバナンスを構築する

ESG経営を継続的かつ実効的に進めるには、経営層の明確なコミットメントと、それを支える社内体制の整備が欠かせません。

たとえば、取締役会にサステナビリティ委員会の設置や、ESGの達成度を役員報酬の評価項目に組み込むことで、経営層が主導している姿勢を社内外に示せます。また、専任部署の設置や部門横断的なプロジェクトチームの編成により、現場レベルでも取り組みを推進しやすくなります。

さらに、実行・監督・報告の責任範囲を明確にし、PDCAサイクルが機能する仕組みを整えることで、ESG活動の進捗管理や改善が効果的に行えます。こうした体制の構築は、透明性と信頼性の高いESG経営を支える基盤となります。

STEP 4. 指標と目標を設定する

ESG経営では、特定したマテリアリティに対し、定量・定性の両面から適切な指標と目標を設定し、進捗を管理します。目標は中期・短期の視点で具体的に定め、実現に向けた道筋を明確化することが重要です。

PDCAサイクルを活用して進捗を把握し、常に改善しようとする姿勢が欠かせません。状況に応じて取り組み内容や指標・目標値、さらにはマテリアリティ自体を見直す柔軟な姿勢が求められます。

| 【目標値の設定方法】 目標値の設定方法はいくつかあり、企業の状況に合わせて採用すべきですが、代表的な方法は次のとおりです。 ・実現可能性の観点から、過去の実績を積み上げて将来の予測値を算出し、目標値とする ・環境や社会的課題に関する国内外の目標値等を参考に、自社の目標値を定める |

STEP 5. 情報開示とステークホルダーとの対話を通じ改善する

ESG経営の効果を高めるには、積極的な情報開示と双方向の対話が重要です。透明性の高い情報開示は、国際的な信頼獲得につながります。

統合報告書やサステナビリティレポート、有価証券報告書などを通じて、ESGの取り組み状況を適切に発信し、投資家・顧客・地域社会との対話を進めることが必要です。対話を通じたフィードバックは、ESG活動の継続的な改善にもつながります。

ESGへの理解と実践が未来を拓く鍵に

ESGの理解と実践は、企業の持続可能な成長と社会的信頼の獲得に不可欠です。環境・社会・ガバナンスの観点を経営に組み込むことで、リスクを回避しながら長期的な価値を創出できます。

未来志向の経営の鍵ともいえるESG経営に取り組むには、手順を踏まえ、実現のための具体的な検討を始めることが最初の一歩です。

弊社の「e-dash」では「脱炭素を加速する」をミッションとして掲げています。クラウドサービスと伴走型のコンサルティングサービスを組み合わせ脱炭素にまつわる企業のあらゆるニーズに応える支援を行っています。

脱炭素に関するお悩み・課題はぜひe-dashにご相談ください。

とは?-1-640x360.png)

とは?基礎知識から実践の注意点まで徹底解説-2-320x180.png)