とは?-1024x576.png)

脱炭素経営が求められるなか、カーボンフットプリント(CFP)への関心が高まっています。CFPは、製品やサービスのライフサイクル全体を通じた温室効果ガス(GHG)排出量をCO2に換算し、可視化する仕組みです。本記事では、カーボンフットプリント(CFP)の概要からメリットまでわかりやすく解説しています。これから取り組みを検討されている方は、ぜひご覧ください。

目次

カーボンフットプリント(CFP)とは

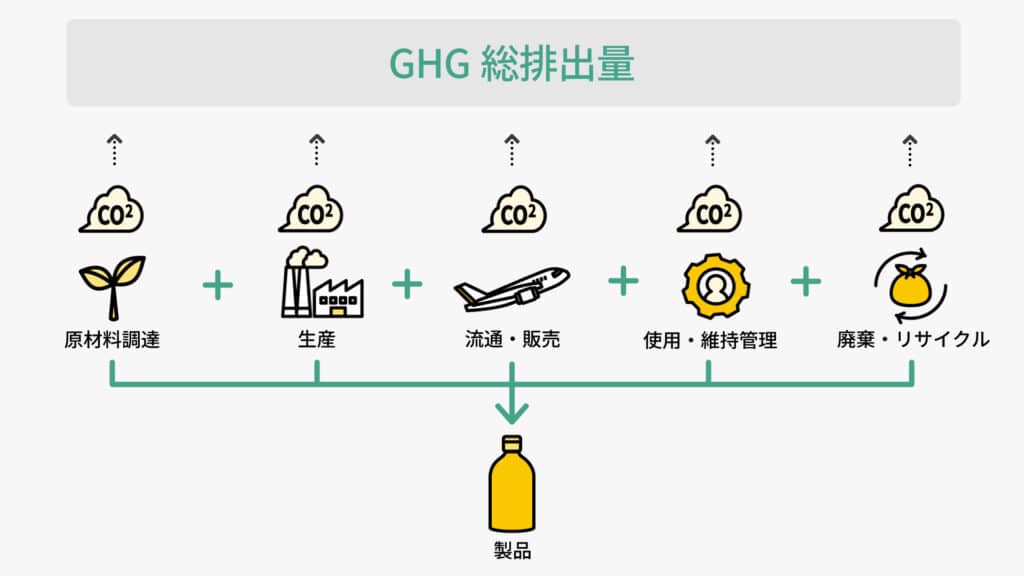

カーボンフットプリント(Carbon Footprint of Products:以下、CFP)とは、製品やサービスが排出する温室効果ガス(GreenhouseGas:以下、GHG)排出量を、CO2排出量に換算し表示する仕組みです。原材料の調達から製造、輸送、使用、廃棄・リサイクルに至るまで、ライフサイクル全体を対象としています。

これにより、企業は自社の活動が環境に与える影響を可視化し、どの工程でどれだけのGHGが排出されているのかを把握できます。この数値を基に、具体的な削減目標を設定し、それを達成するための実効性のあるアクションを計画・実行することも可能です。

CFPは、気候変動対策の一環として重要視されており、持続可能な社会の実現に向けた企業の取り組みを後押しする役割を果たします。

LCA(ライフサイクルアセスメント)との違い

LCA(ライフサイクルアセスメント)は、製品ライフサイクル全体の多様な環境負荷を総合的に評価する手法です。一方、CFPはLCA手法を基礎としながら、気候変動にかかるGHG排出量のみに評価対象を限定しています。

両者の主な違いは評価対象の範囲にあり、LCAはオゾン層破壊や資源枯渇なども含めた幅広い環境影響を扱います。

CFP算定が求められる背景

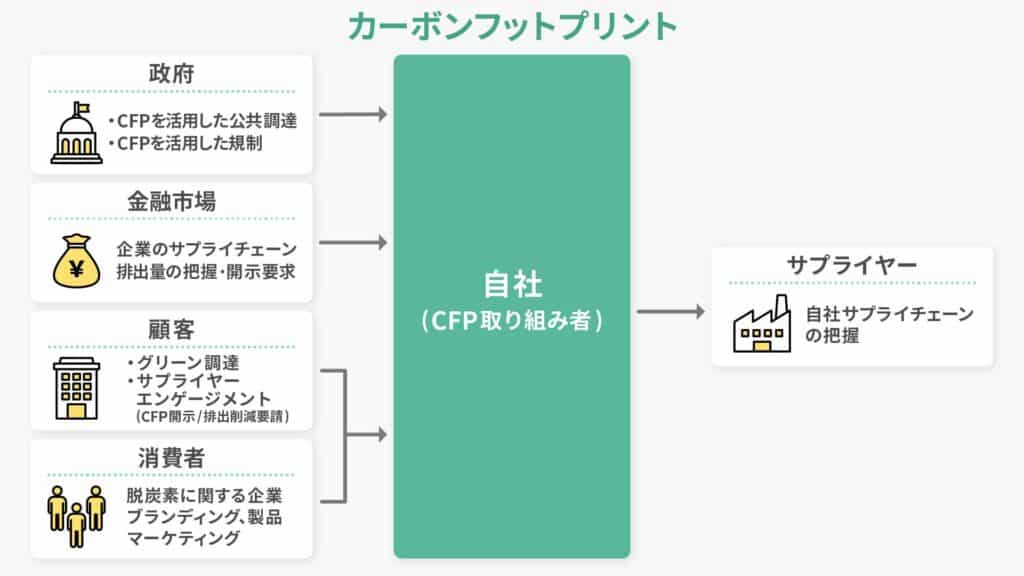

CFP算定が求められる背景には、その重要性が世界的に高まっているという状況があります。国際的な規制強化、ESG経営の浸透、消費者意識の変化という3つの観点から、CFP算定が企業にとって不可欠な取り組みとなっています。

国際的な規制強化とCFP義務化の流れ

欧州を中心とした国際的な脱炭素ルールの厳格化に伴い、製品単位でのCO2排出量(CFP)の開示を義務化する動きが加速しています。代表的な事例として「欧州電池規則」が施行され、EV用バッテリーなどにおいてライフサイクル全体にわたるカーボンフットプリントの申告が必須となりました。

こうした規制の対象影響は、一部企業だけにとどまりません。サプライチェーン上の取引先から排出量やCFPデータの開示を求められるケースが急増しており、中小企業を含む幅広い企業がCFP算定への対応を迫られています。

ESG経営の浸透と投資・調達基準の変化

ESG投資家や金融機関は、排出量管理とCFP開示を適切に行う企業を高く評価するようになりました。脱炭素対応の有無が、調達先選定の重要な基準として位置づけられています。

とくにグローバル企業との取引においては、CFPデータの提供が契約条件に含まれるケースも増えています。脱炭素経営への取り組みが、「選ばれる企業」であるための前提条件となっているのです。

消費者意識の変化とブランド価値への影響

消費者のエコ意識の高まりにより、「CO2表示製品」や「CFPマーク製品」への選好が強まっています。小売・流通業界では、環境配慮を明示した製品を優遇する動きが加速中です。

企業のマーケティングやブランディング戦略としてCFPを活用する事例も増加しています。環境負荷の見える化は、消費者との信頼関係構築や企業イメージ向上に直結する重要な要素となっているのです。

CFPに取り組むメリット

CFPには、今すぐ導入すべき利点があるのでしょうか?ここではCFPに取り組むメリットについて解説します。

持続可能な企業経営に役立つ

CFPに取り組むことの最大の価値は、各製品やサービスにおけるGHG排出の多い工程(ホットスポット)が明確になり、効果的な削減策を検討できる点です。これにより、資源やエネルギーの効率的な活用が進み、生産活動の持続可能性を高められます。

さらに、環境負荷の低減だけでなく、コスト削減や将来の炭素価格導入などのリスク回避にもつながります。CFPの把握は、長期的な企業経営を支える重要な基盤です。

取引先からの信頼獲得とビジネス機会の拡大

適切なCFPデータの提供は、取引先からの信頼獲得につながります。とくにグローバル企業やESG経営を重視する企業との取引において、CFP算定への対応が調達先選定の重要な判断材料となっています。

ウラノス・エコシステムを通じた標準化されたデータ提供により、複数の取引先からの個別要求に効率的に対応可能です。脱炭素経営への真摯な取り組みは、新規取引先の開拓やサプライチェーン内でのポジション強化にもつながります。

ブランドイメージの向上につながる

CFPへの取り組みは、企業の環境配慮姿勢を可視化し対外的にアピールできる有効な手段です。SDGsやESGへの関心が高まるなか、環境に真摯に向き合う企業は信頼性やブランド価値が向上します。

とくに環境意識の高い消費者からの支持を得やすく、競合製品との差別化や、自社の環境配慮型の製品選択にもつながります。CFPは、長期的な企業の成長につながる重要な取り組みといえるでしょう。

CFPのデメリット

CFPについて、留意しておくべき事項は何でしょうか?ここではCFPに関する課題について解説します。

CO2排出量の算定に時間と手間がかかる

CFP算定に取り組む際、多くの企業が最初に直面するのが「どのデータを使えばよいのか分からない」「そもそも必要なデータが手元に揃っていない」といった課題です。正確な算定を行うには、原材料調達から製造、流通、使用、廃棄・リサイクルに至るまで、製品のライフサイクル全体に関わる膨大な情報を収集する必要があり、その負担は決して小さくありません。

また、製造業や流通業などでは、取り扱う製品や部品の品目数が数千〜数万点にのぼるケースも少なくありません。これら膨大な品目の一つひとつについて、ライフサイクル全体の排出量を個別に算定していく作業には、極めて多くの時間と労力を要します。

弊社が提供するe-dash CFPは、製品ライフサイクル全体のCO2排出量を効率的かつ環境省ガイドライン・ISO14067に基づき算定できます。また、専門家によるコンサルティング支援も活用することで、算定にかかる膨大な時間と手間を大幅に削減し、CFP算定業務を効率化できます。

信頼性ある表示ルールを整備する必要がある

CFPの算定結果を信頼性の高い情報として活用するには、明確なルールの整備が不可欠です。

現状では算定方法に関しては環境省ガイドラインやISO、業界毎のルールが存在しますが、表示方法に関しては国際的に統一された義務的なルールは未整備です。そのため企業ごとに対応が異なり、各国・業界の自主ルールや任意ガイドラインに依存しています。このような状況では、公平性や信頼性が担保されにくく、グリーンウォッシュの温床にもなりえます。

欧州ではこうした課題への対応として、客観的な検証制度や明確な基準の整備が進められています。日本でも、国際規格に基づく枠組みやガイドラインの整備が始まっています。

消費者のCFPへの理解や認知が不足している

CFPの価値を活かすには、消費者の理解と認知が不可欠です。ボストンコンサルティンググループの調査では、環境配慮型商品を選びたい人は6割以上いるものの、実際に選ぶ人はその半分にとどまっています。(※)

CFPの数値が表示されていても、その意味が伝わらなければ選択の判断材料になりません。今後は、事業者による表示の工夫や社会全体での教育・啓発の強化が求められます。

(※)出典:ボストンコンサルティンググループ「第9回サステナブルな社会の実現に関する消費者意識調査結果」

自社のCFPを算定するための計算方法

CFPの算定には明確な計算式と手順が存在します。ここでは、企業が実際にCFPを算出する際の基本的な計算方法と、参照すべき規格について解説していきます。

具体的な計算式

CFPにおける排出量は以下の式で算出して求めることができます。

| 「排出量=活動量×排出係数」 |

算出した各プロセスの排出量を合計すれば、原材料調達から廃棄・リサイクルまでのライフサイクル全体のCFPが把握可能です。実際の算定にはデータの収集・選定・前提条件の設定など複雑な手順が伴います。

参照すべき規格とガイドライン

CFP算定は、経済産業省と環境省が2023年3月に発行した「カーボンフットプリント ガイドライン」に基づいて行います。このガイドラインはISO14067:2018を基礎としており、国際基準に沿った信頼性の高いデータ開示を可能にする仕組みです。

各段階の資源・エネルギーの投入量と環境負荷物質の排出量を定量的に評価でき、グローバルな取引にも活用しやすい算定が実現します。

| ■ISO14040とは? ISO14040はLCAの基本的な原則と枠組みを定めた国際規格です。ISO14040と一体的に用いられるISO14044は、LCAの具体的な実施手順や要求事項を規定しています。ISO14040が全体のガイドラインを、ISO14044は詳細なルールを示すものです。 |

| ■ISO14067:2018とは? ISO14067:2018は製品のCFPを算定・報告するための国際規格です。LCAに基づき、製品の原材料調達から廃棄までのGHG排出量をCO2換算で評価する方法や要件を定めています。企業が信頼性の高いCFPを算出し、環境負荷の可視化や削減に活用するための指針となっています。 |

CFPの算定手順

CFPの算定と開示を目指す場合、何から始めればよいのでしょうか?ここでは、算定方針の検討から算定、報告まで順を追って解説します。

STEP 1. 算定方針の検討

算定方針を検討することが、最初のステップです。まず、どのような目的でCFPを活用するのかを明確にし、それに基づいて算定対象の製品を選定します。

【CHP要求の例】

経済産業省「カーボンフットプリント ガイドライン」を基に作成

そのうえで、参照する規格やガイドラインを選定し、算定の客観性と正確性を担保するための基本方針を定めます。

| ■算定方針について検討すべき事項 ・なぜ算定するのか ・どの製品を対象とするのか ・どの規格・ガイドライン・基本⽅針を参照するのか |

STEP 2. 算定範囲の設定

次のステップでは、対象製品のライフサイクル全体から、どの範囲までを算定対象とするかを明確にします。

最終製品は原材料調達から廃棄・リサイクルまで、中間製品の場合は原材料調達から製造(出荷)までが基本です。あわせて算定単位やデータ収集期間も定め、ライフサイクルフロー図・算定手順書・算定ツールの3点を作成します。

最初から完璧を求めず粗い精度でも算定を始め、改善を重ねることが現実的な方法です。

| 算定単位の種類 | 特徴 |

| 機能単位 | 製品やサービスが提供する機能を定量化 (例:ペンキであれば、どの程度の広さに塗ることができるのか等) |

| 宣言単位 | 製品1個、1kgあたりなど、数量ベースの単位で比較可能 (例:ペンキであれば、ペンキの量「何Lか?」) |

STEP 3. CFPの算定

次に、設定した範囲と手順に基づき、各プロセスで発生するGHG排出量・吸収量などのデータを収集し、CFPを計算します。

算定のルールは手順書に明記し、社内で共有・再現できるように整備することが重要です。手順書やツールには社外秘情報も含め、具体的かつ分かりやすく記載します。

算定結果は、将来の改善点を把握する資料としても活用可能です。

STEP 4. 検討と報告

最後のステップでは、算定したCFPの正確性を内部または第三者によって検証し、算定報告書を作成します。報告書は、表⽰や開⽰の目的に応じて記載内容を調整し、電子データでの対応も可能です。

顧客企業や消費者にCFPを開示する際は、算定目的に立ち返って効果的な表⽰・開⽰の⽅法を検討することが重要です。さらにターゲットと訴求内容を明確にしたうえで、伝え方の検討も必要です。

適切な方法でCFPを開⽰することにより、企業の信頼性が高まります。

参考:経済産業省「カーボンフットプリント ガイドライン」

企業がCFPにおける排出量を減らすための対策

CFP算定によって自社の排出量を把握した後は、具体的な削減対策が必要です。ここでは、企業が実践すべき3つの効果的な削減アプローチについて解説していきます。

サプライチェーン全体のホットスポットを削減する

CFPで製品ごとの排出量を見える化すれば、サプライチェーン全体のホットスポットに優先的に対策を打てます。サプライチェーン全体の排出量の見える化が企業価値を左右するため、高排出工程の削減は競争力維持に直結する取り組みです。

グリーン製品が選択される市場を前提に、CFP情報を活用して調達や物流の脱炭素投資を計画的に進められます。

製品・サービスの設計を低炭素型に転換する

製品の省資源化や長寿命化を進めれば、ライフサイクル全体でのCFPを構造的に抑制できます。再生材やバイオ由来材の利用を拡大すると、原材料調達段階の化石資源依存と排出量を低減可能です。

解体や分別が容易な環境配慮設計を採用すれば、リサイクル時の排出削減と資源循環を両立できます。

CFP削減を組織マネジメントに組み込む

取締役会レベルで気候関連課題を監視・管理することで、CFP削減を企業ガバナンスの中核に位置づけられます。気候変動リスクと機会を経営戦略やリスク管理プロセスに反映すると、CFP削減と事業成長を一体的に設計可能です。

指標と目標としてCFPや削減貢献量を設定すれば、事業部門ごとの進捗管理と説明責任を体系的に果たせます。

【業界別】CFPに取り組む企業事例

CFPへの取り組みは業界を問わず広がっており、各企業が独自の工夫を凝らしています。ここでは、製造業・食品業界・アパレル業界の先進的な取り組み事例を紹介していきましょう。

製造業の事例:旭化成株式会社

旭化成株式会社は、機能樹脂製品(電子部品や自動車材料)のCFPデータ提供をNTTデータと共同で実施しています。2022年5月から自動車部品メーカーなどにCFPデータを提供し、サプライチェーン全体での脱炭素化を推進中です。

製品ごとの詳細なCFPデータを顧客に提供すれば、取引先企業のScope 3算定支援にもつながります。化学メーカーとして、原材料段階から製造工程まで一貫したCFP管理体制を構築し、業界全体の環境負荷低減に貢献している事例です。

参考:旭化成株式会社「機能樹脂製品における製品別カーボンフットプリントデータの提供開始」

食品業界の事例:明治ホールディングス株式会社

明治ホールディングス株式会社は、代表製品「明治ミルクチョコレート」を対象にCFP算定を2022年に開始しました。原材料調達から廃棄・リサイクルまでを算定対象とし、消費者へのわかりやすい表示も検討中です。

食品業界では原材料の調達段階での排出量が大きな割合を占めるため、カカオ豆の生産地での環境負荷把握が重要になります。消費者が手に取る身近な商品でCFPを可視化すれば、環境意識の向上と購買行動の変容を促せるでしょう。

参考:株式会社 明治「『明治ミルクチョコレート』のCO2排出量の見える化へ向けた取り組みを開始」

アパレル業界の事例:株式会社チヨダ

株式会社チヨダは、環境省モデル事業に参画し、紳士靴「ハイドロテック ウルトラライト」のCFP算定を実施しました。靴業界向けのCFP算定・表示ルールを策定し、製品タグにCFP数値を表示している点が特徴です。

アパレル業界では製造工程や素材調達の複雑さからCFP算定のハードルが高いとされてきました。業界全体で標準的なルールを整備すれば、企業規模を問わずCFP開示が進み、消費者の環境配慮型製品選択を後押しできます。

参考:株式会社チヨダ「株式会社チヨダのプライベートブランド『ハイドロテック ウルトラライト』は環境省の『製品・サービスのカーボンフットプリントに係るモデル事業』に参画し、カーボンフットプリント(CFP)を算定いたしました。」

CFPに関するよくある質問

CFPに関する疑問や不明点を持つ企業担当者は少なくありません。ここでは、よく寄せられる質問について、実務的な観点から回答します。

Q.カーボンニュートラルとは何が違う?

A.カーボンニュートラルは排出量と吸収量を相殺してゼロにする概念です。一方、CFPは製品ライフサイクル全体の排出量を可視化する手法を指します。CFP算定で把握した排出量を基に、削減策を講じてカーボンニュートラルを目指す流れです。

Q.これから取り組みを始める企業は何から始めるべき?

A.まず算定対象製品を1つ選び、粗い精度でも良いのでライフサイクル全体の排出量を把握しましょう。完璧を目指さず、段階的に精度を高めていく姿勢が重要です。専門ツールや外部支援を活用すれば、効率的に取り組みを進められます。

Q.CFPを減らすには日常業務のどんな部分を見直すと効果的?

A.エネルギー使用量の見える化から始め、無駄な稼働や待機電力を削減しましょう。サプライヤー選定時に環境負荷の低い調達先を優先したり、物流ルートの最適化を図ったりする取り組みも効果的です。小さな改善の積み重ねが大きな削減につながります。

CFPの重要性を理解し削減に向けた取り組みを!

CFPは企業の環境負荷を可視化し、脱炭素経営を推進するための重要な指標です。国際的な規制強化やESG投資の拡大により、CFP算定と開示は今や企業の競争力を左右する要素といえるでしょう。

算定には時間と労力がかかりますが、専門ツールや外部支援を活用すれば効率的に進められるでしょう。まずは自社の排出量を正確に把握し、削減目標を設定して継続的な改善に取り組んでください。CFPへの真摯な取り組みが、持続可能な企業経営と社会の実現につながります。

「e-dash」は、脱炭素への取り組みを総合的にサポートするプラットフォームです。製品単位のCFP算定・分析・報告をワンストップで支援するサービス「e-dash CFP」を提供しておりますので、CFP算定にご興味がある方はお気軽にお問い合わせください。

以下資料では、CFP算定についてより詳細に解説しています。こちらもぜひ参考にしてください。

とは?-1-640x360.png)

とは?-640x360.png)