企業の脱炭素化が本格化する中、ボランタリークレジットが自社の温室効果ガス排出量を相殺するカーボンオフセットの手段として注目を集めています。環境貢献と企業価値の両立を支援するため、今後のカーボンニュートラル戦略において重要な選択肢となりつつあります。本記事では、ボランタリークレジットの概要や事例、購入のメリットまで分かりやすく解説するので、ぜひ参考にしてください。

目次

ボランタリークレジットとは?

ボランタリークレジットとは、企業やNGOなどの民間団体が認証・発行するカーボンクレジット(温室効果ガスの排出削減や吸収・除去量を数値化し、取引可能にした仕組み)の一種です。

民間団体の自主的な基準に基づき認証・発行され、気候変動対策や企業価値の向上を目的に任意で活用されます。認証基準として有名なものにはVerraが運営する「VCS(Verified Carbon Standard)」や、WWFなどが設立に関与した「GS(Gold Standard)」などがあります。

企業は排出量削減の努力をしたうえでゼロにできない分の埋め合わせとして、これらのクレジットを購入することで自社の排出分を相殺し、環境への取り組みを対外的に示すことができます。

また、カーボンクレジットにはもう一つの種類として「コンプライアンスクレジット」があります。これは国や国連が主体となって認証・発行されるクレジットです。ISO(国際標準化機構)認定機関による検証を受けたクレジットを購入することで、自社の排出分を相殺し、温対法や省エネ法などの報告に活用できます。

ボランタリークレジットが発行される仕組み

ボランタリークレジットなどのカーボンクレジットは、温室効果ガスの削減や吸収量を正確に測定し、第三者の認証を経て発行されます。その仕組みは、次のとおりです。

|

1. 第三者認証機関に温室効果ガス排出を削減・吸収するプロジェクト設計を提出する 2. プロジェクトが認証される 3. プロジェクトを実施する 4. 第三者機関により実施効果が検証され認証される 5. 1トンのCO2e(CO2換算)ごとにカーボンクレジットとして発行される |

まず、プロジェクトを提出して第三者機関にそのプロジェクトが発行主体の団体が定めるプログラムの要件を満たしているかどうかの評価を受けます。

次に要件を満たすと評価されたプロジェクトを実施し、効果を測定して報告します。

最後にその効果の検証を受けます。第三者機関は提出された報告書により、温室効果ガスの排出削減や吸収がそれぞれの要件に従って定量化されていることを確認します。

上記のステップを経て効果が認証されると1トンのGHG(CO2換算)ごとにカーボンクレジットが発行されます。

発行されたカーボンクレジットは直接取引や仲介取引などを経て上市されます。

企業などがクレジットを購入して排出量と相殺(カーボンオフセット)すると、そのクレジットは償却され、流通市場から除外されます。

ボランタリークレジットの価格は市場の動きで変動する

出典:電力中央研究所「カーボンクレジットの活用に関する動向と課題」

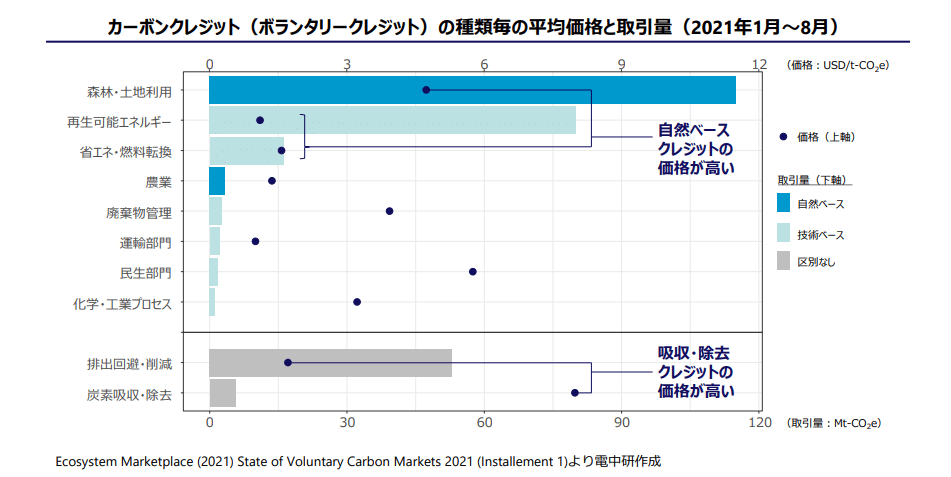

カーボンクレジットは種類によって取引量や取引価格が異なります。

表の2021年1月〜8月のボランタリークレジットの平均価格と取引量を見ると、分野別では「森林・土地利用」のクレジットが最も多く取引され、平均価格も上昇傾向にありました。

これは、温室効果ガス削減量だけでなく、自然再生や生物多様性保全といった環境価値が評価されていることを意味します。

プロジェクト別のクレジットとして「排出回避・削減」と「炭素吸収・除去」があります。両者のクレジット価格を比較すると「炭素吸収・除去」クレジットの価格が高い結果となっています。「排出回避・削減」が「そのプロジェクトを実施しなかったとしたら排出されたであろう温室効果ガス」からの回避・削減を表します。それに対し「炭素吸収・除去」は、実際排出された温室効果ガスがベースラインになっているためより高い効果であると評価されていることが示唆されています。

投資家や企業は社会的責任を果たすとともに、価格動向を見極めながら適切なタイミングでボランタリークレジットを購入・活用することが求められます。

代表的なボランタリークレジットの種類

ボランタリークレジットには、具体的にどのようなものがあるのでしょうか?ここでは、代表例について、解説します。

| ・VCS(Verified Carbon Standard) ・GS(Gold Standard) ・ACR(American Carbon Registry) ・CAR(Climate Action Reserve) ・Jブルークレジット |

VCS(Verified Carbon Standard)

VCS(Verified Carbon Standard)は、米国の非営利団体Verraが運営する、世界最大規模の自主カーボンクレジット基準です。2005年にWBCSDやIETAなどの民間団体によって創設され、現在はVerraが運営・認証を行っています。温室効果ガス排出削減プロジェクトに対し、高い透明性と信頼性のもとで認証が実施されています。

森林保全や湿地再生など多様なプロジェクトが対象で、気候変動対策だけでなく、地域社会や生物多様性への貢献も評価されます。CORSIAなど国際制度でも活用され、市場での信頼も厚い基準です。

| ■CORSIAとは? 国際民間航空機関(ICAO)が導入した、国際航空のCO2排出増加を抑制するためのカーボンオフセット制度です。運航の効率化や新技術の導入などに加え、削減目標を上回る排出分については、カーボンクレジットの購入により相殺します。航空分野に特化した初のグローバルな市場メカニズムとして注目されています。 |

GS(Gold Standard)

GS(Gold Standard)は、WWFなどの国際NGOが2003年に設立した国際認証機関で、気候変動対策と持続可能な開発の両立を重視しています。排出削減だけでなく、貧困削減やジェンダー平等、生物多様性保全など、SDGsへの具体的な貢献も評価・認証の対象となります。

気候変動の影響を受けやすい立場の人々に不公平が生じないようにする「気候正義」の視点も取り入れている点も特徴です。高い透明性と信頼性が評価され、CORSIAなどの国際制度でも採用された実績があります。

ACR(American Carbon Registry)

ACR(American Carbon Registry)は、1996年に米国の非営利団体Winrock Internationalが設立した、世界初の民間ボランタリーカーボンオフセットプログラムです。

米国を拠点とする国際的な炭素クレジット制度で、CORSIAにおいては承認プログラムの一つとして採用されているほか、カリフォルニア州の排出量取引制度とも連携しています。科学的に厳格な基準に基づく、透明性の高いクレジット管理が特徴です。

温室効果ガスの排出削減・除去プロジェクトの認証や登録を通じ、信頼性の高い市場を構築し、気候変動対策を支援しています。

CAR(Climate Action Reserve)

CAR(Climate Action Reserve)は、2001年に設立されたCalifornia Climate Action Registryを前身とする、米国拠点の非営利団体です。ボランタリーおよびコンプライアンス市場向けに高品質なクレジットを発行・管理しています。

CORSIAやカリフォルニア州の排出量取引制度などで活用実績があり、REDD+関連プロジェクトの登録も行うなど、世界有数の信頼性を誇るカーボンクレジット登録機関です。市場を通じて温室効果ガス排出削減と地域・環境への貢献の両立を目指しています。

| ■REDD+とは? 途上国での森林減少・劣化を防ぎ、温室効果ガスの排出を抑える国際的な仕組みです。削減・吸収されたCO2量はカーボンクレジットとして取引され、気候変動対策と地域の持続可能な発展に貢献します。 |

Jブルークレジット

Jブルークレジットは、海洋生物によって大気中から取り込まれ、海草やマングローブに吸収貯留された炭素(ブルーカーボン)を科学的に算定し、クレジット化する制度です。

ジャパンブルーエコノミー技術研究組合(JBE:以下JBE)が運営し、独立した第三者委員会の審査を経て、JBEが認証・発行・管理を行っています。

将来の予測ではなく、実施済みのプロジェクトの成果に基づいて算定されるため、高い信頼性があります。水質浄化や生物多様性保全といった副次的効果も期待され、気候変動緩和と環境保全を両立させる、新たなカーボンクレジットです。

ボランタリークレジットとその他の環境価値の違い

ボランタリークレジットは他の環境価値とどのように違うのでしょうか?ここでは、それぞれの仕組みや活用目的の違いに注目して解説します。

J-クレジットとの違い

J-クレジットとは、省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2等の排出削減量、森林管理によるCO2の吸収量をクレジットとして認証する制度です。

ボランタリークレジットとJ-クレジットの大きな違いは認証主体と基準です。J-クレジットは国が認証・発行する「コンプライアンスクレジット」であり、厳格な基準により認証されています。そのため、国内の温対法や省エネ法はもとより、RE100 などの国際的な環境イニシアチブに対しても報告として活用できます。

ボランタリークレジットは、民間の団体が認証機関であり基準は機関によりさまざまです。報告としての活用方法は整備されていない点も多く、ESG経営やカーボンニュートラルといった自主的な気候対策として企業が活用し、ブランド価値の向上や社会的信頼の獲得を目的とします。

「グリーン電力証書」や「非化石証書」との違い

出典:経済産業省「カーボン・クレジット・レポートの概要」

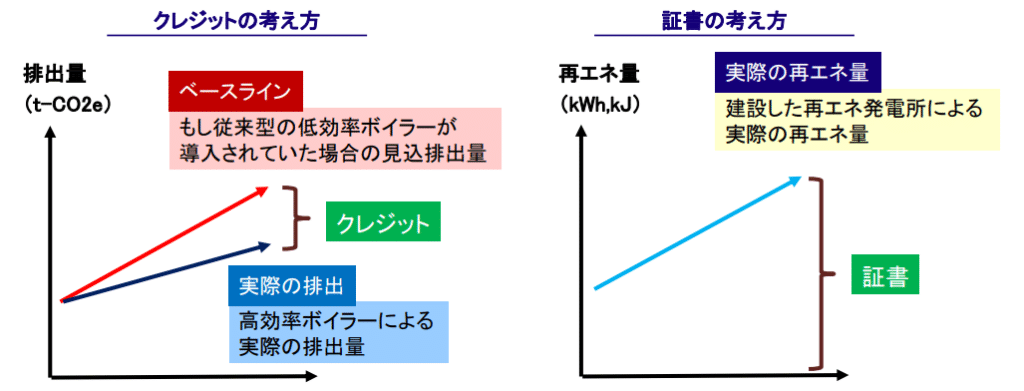

ボランタリークレジットを含むカーボンクレジットは、森林保全や省エネ導入などのプロジェクトによって削減・吸収された温室効果ガスの量をt-CO2e単位で認証し、主に排出量のオフセットに活用されます。一方、グリーン電力証書や非化石証書は、再生可能エネルギーや非化石電源による発電量をkWhやkJ単位で証明し、主に使用電力が再エネ由来であることを示すために利用されます。

このように、クレジットは「排出削減量の取引」、証書は「電力の環境属性の証明」という役割の違いがあります。

グリーン電力証書について詳しくはこちら

非化石証書について詳しくはこちら

企業がボランタリークレジットを購入するメリット

ボランタリークレジットを購入するメリットはあるのでしょうか?ここでは、購入により企業が享受できる具体的なメリットについて説明します。

企業のブランドイメージ向上が期待できる

ボランタリークレジットの購入によるカーボンオフセットをアピールできると、企業のブランドイメージ向上が期待できます。

脱炭素化が世界的な潮流となるなか、環境配慮を重視する投資家や消費者は、環境対応に消極的な企業に対して厳しい視線を向けています。その一方で、温室効果ガス削減やカーボンニュートラルの推進に積極的な企業は、投資家や消費者からの信頼や共感を得やすく、社会的評価も高まる傾向にあります。

ボランタリークレジットの活用は、自主的な環境貢献として評価され、国内外での企業価値向上につながります。

自社の商品・サービスが選ばれる可能性が高まる

ボランタリークレジットの活用は、自社の商品やサービスの環境配慮を示し、他社との差別化につながります。とくに、環境への意識が高い消費者や取引先は、温室効果ガス排出削減に取り組む企業の商品を積極的に選ぶ傾向があります。

そのため、ボランタリークレジットの購入は、消費者や取引先から選ばれる可能性を高める要因となります。環境配慮を明確に伝えることで信頼性や付加価値を高め、販路拡大や顧客獲得にも貢献します。

自社の事業や予算にマッチしたクレジットを見つけやすい

ボランタリークレジットは、国内外の多様なプロジェクトから自由に選べる点が特徴です。そのため、自社の理念や事業内容、地域貢献や環境保全などの目的に合致したクレジットを選びやすくなります。

また、民間主導で運営されているため発行コストが比較的低く、J-クレジットなどの公的制度に比べて安価な選択肢が多いのも利点です。事業規模や予算に応じて柔軟に選べるため、取り組みの実効性や継続性の向上にもつながります。

企業がボランタリークレジットを購入するデメリット

ボランタリークレジットに関するデメリットも把握した上で、購入を検討することが重要です。ここでは、ボランタリークレジット購入に関する課題について説明します。

プロジェクト品質のばらつき・信頼性に懸念がある

ボランタリークレジットには、プロジェクトの品質や信頼性にばらつきがあるという課題があります。品質評価については格付け機関が存在し、CORSIA認証やCCP認証が存在します。しかし、認証団体ごとに評価や検証の基準が異なる点もあり、また評価基準が非公開の格付け機関も存在します。

その結果、十分な温室効果ガス削減効果が得られていないプロジェクトが混在し、市場全体の信頼性が問われるリスクもあります。購入時には、企業の責任としてクレジットの発行元やプロジェクトの内容の慎重な見極めが求められます。

グリーンウォッシュにつながる恐れがある

ボランタリークレジットの活用は企業の環境貢献を示す有効な手段ですが、使い方を誤るとグリーンウォッシュと批判される恐れがあります。排出削減に取り組まず、クレジットの購入だけで環境配慮をアピールすると、実際の行動と一致していないと受け取られる可能性があるためです。

とくに、過剰な効果の誇張や目的の不透明さは、企業の信頼を損なうリスクにもつながります。こうした問題を避けるには、まず排出削減に取り組む姿勢を明確にし、そのうえでクレジット購入の目的や効果をステークホルダーに適切に開示することが重要です。

需給によって価格が大きく変動するリスクがある

ボランタリークレジットは市場の需給や世論の影響を受けやすく、価格が大きく変動するリスクがあることも軽視できません。価格が急騰・急落することで、企業は予算計画やコスト管理を立てにくくなる恐れがあります。

こうした不安定さに対応するには、長期契約の活用や複数の供給元からの購入など、価格変動リスクを軽減する戦略が重要です。金融商品と同様に、ボランタリークレジットもリスクを伴うことを理解し、安定的な活用方法を検討する姿勢が求められます。

国内企業におけるボランタリークレジットの購入事例

ボランタリークレジットは国内企業にも活用されているのでしょうか?ここでは、ボランタリークレジットを購入した企業の事例をご紹介します。

出典:農林水産省「農業分野のカーボン・クレジットの取組推進に係る 最終調査結果」

株式会社商船三井

株式会社商船三井は、2050年までのネットゼロ・エミッション達成を目指し、海運業界における脱炭素化に積極的に取り組んでいます。その一環として、同社はカーボンクレジット共同購買事業に参加し、CO2除去技術の普及促進に貢献しています。

具体的には、日本から欧州への完成車輸送で排出される約4千トンのCO2を、VCS認証のボランタリークレジットを活用して全量オフセットしました。

このクレジットはガーナや中国での植林・再植林プロジェクトによって創出されており、CO2削減だけでなく、生物多様性の保全や現地の雇用創出にも寄与しています。

出典:株式会社商船三井「自動車船でカーボンオフセット航海を実施

~欧州向け完成車海上輸送時のCO₂排出量を相殺~」

出光興産株式会社

出光興産株式会社は、原油の日本〜中東間の海上輸送に伴うCO2排出量の削減を目的に、ボランタリークレジットを活用した取り組みを実施しています。

石油・天然ガス事業であるINPEXと連携し、サプライチェーン全体で排出される約1万トンのCO2をVCSやGold Standardなどのカーボンクレジットでオフセットしました。これにより、燃料使用による排出を相殺する「出光カーボンオフセットfuel」「出光カーボンオフセットfuel J」などの製品も展開し、顧客の脱炭素や企業価値向上を支援しています。

単なる排出削減だけでなく、移行期に生じる削減困難なCO2への対応手段としても、ボランタリークレジットが重要な役割を果たしています。

出典:出光興産株式会社「業界初、J-クレジットを活用してCO₂をオフセットする燃料油を「出光カーボンオフセットfuel」のラインアップに追加 ~温対法対応で、温室効果ガス排出量報告義務制度への活用が可能に~」

東京ガス株式会社

東京ガス株式会社は、CO2ネット・ゼロの実現に向けて取り組んでいます。その一環として、天然ガスの採掘から燃焼までに排出される温室効果ガスをボランタリークレジットで相殺し、「カーボンニュートラル都市ガス(CN都市ガス)」を供給しています。

2023年11月には、VCSのREDD+に基づく約22万トンのクレジットを活用し、オフセットLNGとして日本国内に提供しました。さらに、クレジットの信頼性確保のため、独自の評価基準を策定・運用し、第三者機関による検証も継続的に実施している点が特徴です。

このような取り組みにより、同社は脱炭素化に貢献しつつ、顧客や社会からの信頼を高め、カーボンニュートラル社会の実現に向けた価値共創を推進しています。

出典:東京ガス株式会社「カーボンクレジットを活用した都市ガスのオフセットメニューの総称「カーボンオフセット都市ガス」の使用開始について」

ボランタリークレジットを正しく理解し、脱炭素経営に活かそう

ボランタリークレジットは、企業価値や信頼を高める気候アクションの一つとして注目されています。実効性ある脱炭素戦略に活かすためには、温室効果ガス削減の測定・認証・取引からなる仕組みを理解し、メリットやリスクを把握した上で活用することが重要です。

温室効果ガスの排出削減に最善を尽くしたうえで、透明性を確保しながら適切に利用していくことが鍵となります。

弊社の「e-dash」では、「脱炭素を加速する」をミッションとして掲げています。クラウドサービスと伴走型のコンサルティングサービスを組み合わせ、脱炭素にまつわる企業のあらゆるニーズに応える支援を行っています。

以下の資料ではカーボンクレジットについて、詳しく解説しています。こちらもぜひご参考ください。

とは?-1-640x360.png)

とは?-1-320x180.png)