「炭素会計」とは、組織や個人の活動による二酸化炭素(CO2)や他の温室効果ガス(GHG)の排出量を追跡し、評価するための方法論の事です。大気汚染を改善するために役立つツールとして注目されています。炭素会計は、これからますます企業、政府など様々な所で不可欠なツールとして、活用されていくでしょう。

本記事では、「炭素会計(カーボンアカウンティング)」をテーマに重要視すべき理由やメリットについて解説していきます。他、炭素会計に関連する資格などもご紹介します。是非参考にしてみて下さい。

目次

炭素会計(カーボンアカウンティング)とは

炭素会計(カーボンアカウンティング)とは、

政府や企業が、経済活動において温室効果ガスや二酸化炭素をどれだけ排出・削減したか算定・集計する事です。

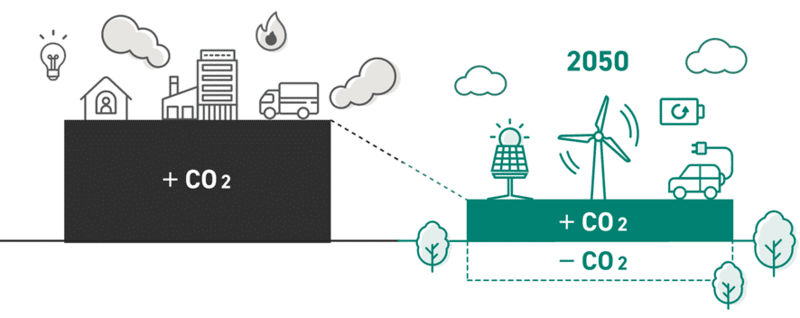

カーボンニュートラル実現のためには、炭素会計の方法論および枠組みが極めて重要です。

炭素会計担当者の提言により、企業が効果的な緩和策を決定すれば環境改善に一歩近づくでしょう。

●カーボンニュートラル=温室効果ガスの排出量をゼロにしようという目標。日本は2050年までにカーボンニュートラル実現を宣言しました。

CO2排出量算定

CO2排出量算定とは、企業運営の中で発生するCO2を算定し脱炭素活動における指標を作るための基準値を導きだすことです。

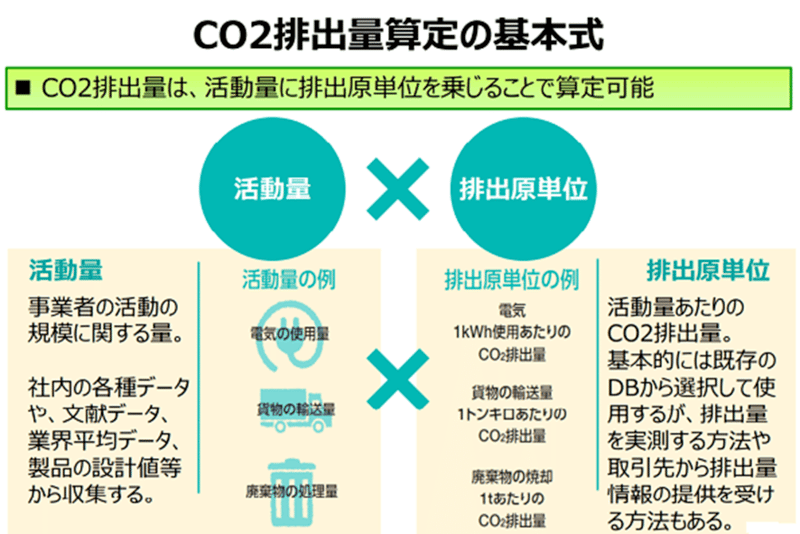

CO2排出量の計算式は、以下の通りです。

| CO2排出量=活動量×CO2排出原単位 |

計算式の素になる各係数の意味は以下の通りです。

①活動量

事業を営む(活動)の規模に対する量(電気使用量や廃棄物の処理量など)

②排出原単位(排出係数)

発電などを行う際には予め決められた基準の値を適用します。

この基準はIPCCにより定められており日本国内においては、複数の団体が排出実態に合わせた係数で計算されます。

【それぞれの単位をわかりやすくご説明!】

●「原単位」

一つの製品を生産するのに必要な燃料や労力、それに費やした合計時間を指す。つまり、一つの物を生産するのにかかった全てのコスト。原単位が少ないほど生産効率は高いと言えます。 元々は経済用語でしたが最近では環境分野においても、エネルギー管理やCO2排出の重要な指標として採用されています。

●「CO2排出原単位」

「CO2排出原単位」とは、経済活動量1単位あたりのCO2排出量の事です。企業などが行ったサプライチェーンにおけるCO2排出量を算出する際に使います。企業はCO2 排出量を可視化することで、環境影響問題に取り組みやすくなるでしょう。

カーボンニュートラル実現のためには、CO2を可視化させ、企業に協力して貰わなければなりません。

▼CO2排出量の算定方法について詳しくはこちら!

カーボンニュートラルコスト査定

企業におけるカーボンニュートラルの効果を確認する方法に「カーボンニュートラルコスト査定」があります。

これは、企業におけるCO2排出にかかる費用を算定し、活動結果によりどの程度のコスト削減が出来ているかなどの指標に利用します。

実際の計算においては、企業単体ではなくサービスを利用するユーザーまでの範囲で算出をする必要があります。

計算は、3つのScope別に算出していきます。

- Scope1…企業の直接排出量

- Scope2…サービスや商品を生成する際の間接的な排出量

- Scope3…1と2以外に発生するサプライチェーンでの排出量。環境省によって15のジャンルに分類されています。

PCAFとは

PDAFは「Partnership for Carbon Accounting Financials」の略です。

融資や投資を行う際に温室ガスの排出量を測定し公開することで、環境への取り組み度合を知り企業価値を算定できるようにさまざまな金融機関(銀行、保険会社、アセットオーナー、アセットマネージャーなど)が業界主導でグローバルな視野での取り組みです。

金融業界が主体となり自分達の活動が脱炭素社会の活動を加速させる上では必要だという考え方から発足しています。

国内でも多くの金融機関がPDAFの活動報告をしており、株主やサービスを利用する人に対して企業責任としての活動を周知しています。

IPCCの報告書

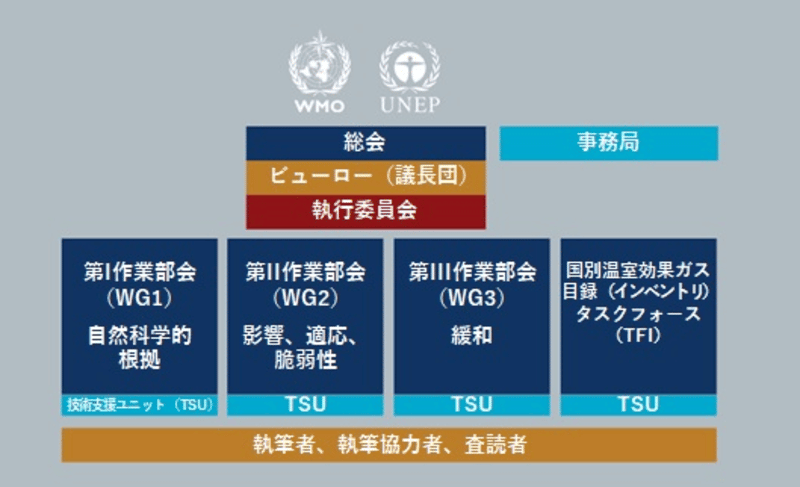

国としての取り組みには、環境省によるIPCCの報告書があります。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)は、1988年に設立された組織です。

2021年には、195の国や地域が参加しており、日本も参加しています。

IPCC設立の目的とは、各国における気候変動に関する政策に科学的な基礎を与えることとされています。

炭素会計に役立つ資格

ここでは、炭素会計を行う上で非常に役立つ資格をご紹介します。

炭素会計担当者は、カーボン・オフセットおよび炭素取引スキームにも精通している必要があります。

正しい知識を身に着けるためにも資格を有効的に活用してみて下さい

炭素会計アドバイザー

「炭素会計アドバイザー」は、温室効果ガス排出量の計測方法と会計に特化した「炭素会計アドバーザー協会」が主催する日本初の民間資格です。

講習があり、受講すれば誰でも受験する事が出来ます。

この資格を取得すると、「サプライチェーンを含めた温室効果ガス排出量の把握」「パリ協定の基準を満たす中期温室効果ガス排出削減計画の策定」「国際会計に基づいた気候変動への対処」などをアドバイス出来るようになります。

企業や団体、自治体などでカーボンニュートラルの推進に取り組む人にとってきっと役立つでしょう。

有資格者には定期的なトレーニングと更新が必要であるため、「1 回限り」の資格制度ではなく、更新が必要となっています。

脱炭素アドバイザー資格制度認定

令和5年度から運用を開始された、環境省認定の資格精度です。

企業が脱炭素化を進めるにはまず、自社から温室効果ガス排出量の算定、削減目標の設定が求められます。

そのためには、具体的な削減策の実施、財務面を踏まえた設備投資の検討や経営方針への反映など多様な知見が必要不可欠です。

特に中小企業等においては、自力で対応するのが困難であり、専門的な知識等を備えたアドバイザーによる支援が必要なケースがたくさんあります。

こうした背景により、国全体として、十分な知見・能力を持ったアドバイザーを育成していく観点から、同資格が誕生しました。

環境省が本ガイドラインに基づく認定を行うことで、同資格制度の活用を奨励し、我が国企業の脱炭素化を人材面から後押しすることを政策目的としています。

省エネ・脱炭素エキスパート検定

一般財団法人省エネルギーセンターが主催する検定資格です。

以前、同センターでは住宅やオフィスビルなどにおける省エネを推進する人材を認定する「家庭省エネ士認定」と「建築物省エネ士認定」がありました。

今回ご紹介する資格は、2050 年までにカーボンニュートラルを実現するという政府の宣言に応えてリニューアルされたもの。住宅や建物のエネルギー効率に関する知識に加え、カーボンニュートラルについても学ぶことが出来ます。

忙しい方でも、ネットで気軽に受験出来るのが嬉しいところ。

興味のある方はZoomで講習が配信されているので、まずはそこから初めてみて下さい。

▼炭素会計に関連する資格制度などをもっと詳しく知りたい方はこちら

炭素会計の3つの大きなメリット

企業が取り組む炭素会計には大きく3つのメリットがあります。

メリット1:地球温暖化への対策となる

日本国内だけではなく、世界が対策を講じ実施している地球温暖化への対策に貢献することができます。

温暖化の問題は、国単位ではなく地球規模での課題です。

それらへの取り組みができることは、企業ブランドの向上にもつながります。

メリット2:製品や技術の普及を促進できる

炭素会計を取り入れることは、省エネ製品の生成に繋がります。

現在では、そうした商品を選び利用する顧客も増えており、よりサプライチェーン単位での脱炭素社会へ近づいています。

こうした活動は、技術向上や製品品質向上などの普及にも繋がっていきます。

メリット3:新エネルギー導入を推進できる

企業の活動については、環境税の一種として炭素税があります。

有限資材の利用に応じて課税される税金を使い、国内での新エネルギーの導入を促進しています。

炭素会計の導入により炭素税が蓄積されることで、国単位での取り組みが促進され結果として企業やサプライチェーン全体への還元が行われていきます。

企業ができる炭素会計に向けた取り組み

企業として炭素会計に取り組むと決めても、何からしたらいいか分からないことがあります。

そこで、ここでは企業ができる炭素会計への取り組み方法についてご紹介していきます。

企業としての取り組みは段階を設けて実施をしていく必要があること、期待した効果に至るまでには時間が必要な点を理解して計画していきましょう。

①炭素管理ソフトウェアの導入

炭素排出量削減の第一歩は、自社の状態の可視化です。

炭素管理ソフトウェアを導入することで、CO2排出量の可視化から削減、分析と改善アクションを一元管理することが可能です。

炭素管理ソフトウェアは当社が展開する「e-dash」の機能を例に、炭素管理ソフトウェアを導入するとどのような機能が活用でき、課題が解消されるのか紹介します。

データの一元管理

拠点ごとやエネルギーの種類ごとはもちろん、情報を一か所に分かりやすく集約することが可能です。小売事業者を切り替えても、連続してデータ管理ができます。

また、データはお客様の月々の請求書をもとにe-dashがデータ化します。複数人でエクセル入力する集計方法から、一元化することで圧倒的に簡単に、正確に運用に変わります。

請求書をスキャンしアップロードするだけでCO2排出量を計算してくれるため、月単位で届くガスや電力の請求書があれば手軽に開始できます。

エネルギーコストの削減

より価格条件の良い小売契約のご提案から、省エネ対策まで、e-dashがあらゆる手法をご提案します。

そもそも何から着手したら良いのかお悩みの方には、データや同業他社等の業界動向も踏まえて、e-dashが次の一歩をご案内します。

環境報告への対応

e-dashでデータを管理しているため、改めて人の手で整備する手間が省けます。

そのままお取引先からのアンケートやホームページへの活用、省エネ法の定期報告をはじめTCFD、CDPなどの対応に使うことができます。

以上、e-dashの機能を一部紹介しました。

脱炭素活動を開始したい企業においては、トータル的なサポートが手軽にできるソフトウェアの導入は活動の取り組みの第一歩です。

②適切なカーボンオフセットの実施

カーボンセットとは、事業活動で発生した温室ガスをできるだけ減らす活動をした後に、排出権(クレジット)の購入、別の機会に活動を行うことで排出量の埋め合わせ(オフセット)することです。

自社の削減活動は継続して行う必要があります。

しかし、活動において限界がくる場合もあり、こうした際にカーボンオフセットの実施をすることでより効果を発揮することに繋がります。

実際の導入については、以下の2つがあります。

1クレジットの購入

排出権(クレジット)の購入を行うことで、カーボンオフセットを実現していきます。

2プロバイダーの活用

オフセットプロバイダーとは、クレジットの選び方や調達、手配などに関しての相談にのり最適なカーボンオフセットを支援してくれるプロバイダーのことです。

プロバイダーを利用することで、効果的な活動に繋げていくことができます。

カーボンオフセットの詳しい紹介やプロバイダーの紹介は、カーボンオフセット協会(COA)でも紹介されています。

炭素会計の事例紹介

国内においても積極的に炭素会計に取り組んでいる企業が多数あります。

ここでは、特に積極的に活動を行っている2つの事例をご紹介していきます。

取り組んでいる事例を参考に自社の活動に活かしてみませんか。

①みずほ銀行

金融業界でも大手の「みずほ銀行」は、積極的に活動をしています。

特に顕著なのはグループ全体やサプライチェーン単位での取り組みを行っている点です。

融資した融資した発電プロジェクトから排出されるCO2排出量を計算し2006年から結果を公表し続けています。

自社の活動において気候変動問題に対して、何ができるかをテーマとして独自の算出手法を定義した上で活動をしており、多くの金融企業が参考にしています。

| プロジェクトファイナンス ポートフォリオ総排出量 = Σ(年間発電量×セクター別排出係数×みずほ帰属係数) |

このようにサプライチェーン単位での活動の場合においては、自社だけではなく各関係先の課題や状況を把握して目標設定を行っていきましょう。

②一般社団法人 炭素会計アドバイザー協会の設立

2022年に複数の会社が共同して「一般社団法人 炭素会計アドバイザー協会」を設立しています。

CO2排出量測定手法の国内における普及、および民間企業などによる排出量の財務情報への正確な反映を目的とする。

引用元:中部電力カミアイズ|「一般社団法人 炭素会計アドバイザー協会」の設立について

企業の取り組みを促進するために必要となる測定手法の理解や正確な情報を反映することで、2050年カーボンニュートラル達成を目指しています。

同業の企業が集まることで、相互間での共通の課題解決を行う方法を取ることで、自社のみでは対応できない課題解決のヒントを得ることも可能です。

e-dashを活用した炭素会計に向けた事例紹介

最後にe-dashを活用した炭素会計に向けた事例について、ご紹介していきます。

前述している事例と同様に、自社の取り組みを促進する上で事例を参考にすることは、自社の課題などを見つける上でも有効です。

ここでご紹介している内容を参考にe-dashを活用する方法などを検討していきましょう。

①Sansan株式会社

働き方を変えるためのDXサービスの企画から開発、販売を手掛けているSansan株式会社では、持続的な事業活動をするために自然資源の回復が必要と考え活動を行っています。

自社サービスの特徴を活かし、名刺の作成を通してCSV活動「Scan for Trees」を進めており、Sansanにスキャンされた名刺の総数が1本の木から製造できる名刺枚数に達するたびに植樹を実施しています。

実際には、植樹の算出にe-dashを活用することで目標達成に向けた活動を行っています。

②株式会社八十二銀行

地方銀行として長野県に拠点をおいている株式会社八十二銀行もe-dashを活用し目標達成に向けた活動を行っています。

自社だけではなく「e-dash」を新しいサービスメニューとしてとらえ、中小・中堅企業における脱炭素の取り組みを支援することで、地域全体の活動を促進しています。

銀行に寄せられる多々の課題を「e-dash」を活用することで解決する、支援するという新たな発想で展開している事例です。

③株式会社オールハーツ・カンパニー

食品製造・小売業における脱炭素活動をe-dashを活用し支援しているのが株式会社オールハーツ・カンパニーです。

食品業界は、食品ロスなどの問題から、食品加工プロセスにおいても課題となっている今、食品を扱う業界における活動も活発化しており、業界全体の事例としても紹介されています。

しかし、何から着手していいのか不明な企業が活動コストを下げたいと考えたい企業も多数存在している中、業界全体の活動を促進することは業界の底上げに繋がっている事例です。

株式会社オールハーツ・カンパニーでは、自らの活動を通して得たノウハウを業界全体に展開することも行っており、自社の事例で業界全体の課題解決の旗振り役を担っています。

INTERVIEW 03「株式会社オールハーツ・カンパニー」

炭素会計(カーボンアカウンティング)まとめ

本記事では、炭素会計(カーボンアカウンティング)をテーマに、その仕組みや企業の導入事例などをご紹介しています。

少し前であれば、大手企業のみの活動が主体とのイメージもある炭素会計(カーボンアカウンティング)ですが、現在では、中小企業においても活動を積極的に開始しています。

こうした背景には、国政の後押しやサービス利用者の意識の向上などがあります。

企業の存続意義や、選ばれる商品作りにおいても欠かせなくなった炭素会計の活動は今後も活発化することが予測されます。

企業への取り組みも必須となる時代が近いと言われる今だからこそ、改めてその仕組みについて考えていきましょう。