近年、取引量が増えてきた「非化石証書」は、環境価値を証書化したものです。世界中で脱炭素社会への動きが加速するなかで、今後ますます注目を集めていくと考えられています。本記事では、非化石証書の基本から、取引市場、企業が取り入れるメリット・方法までをわかりやすく解説します。

目次

非化石証書とは?

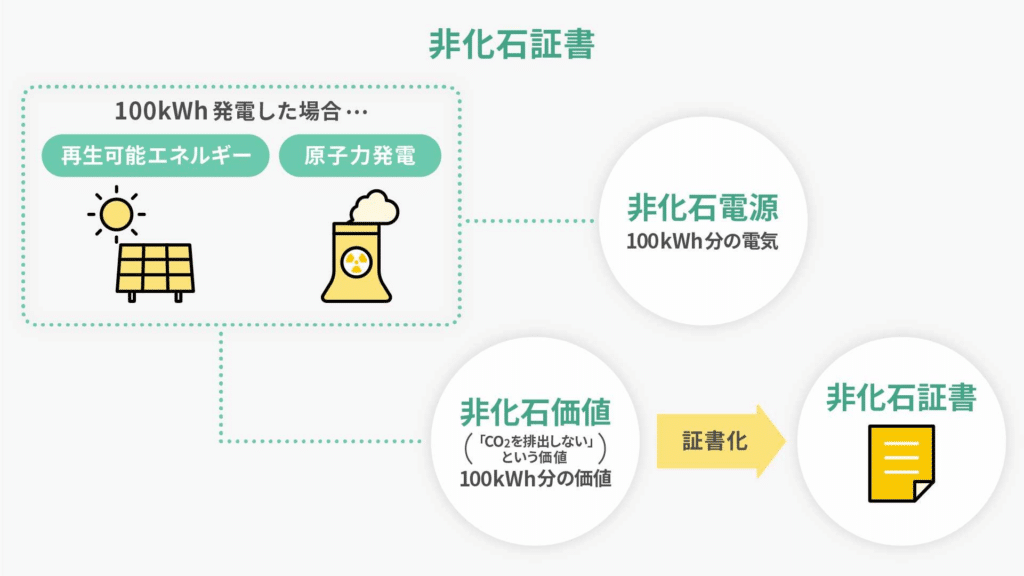

非化石証書とは、非化石電源で発電された電気が持つ「CO2を排出しない」という価値(非化石価値)を証明し、売買できるようにしたものです。

ここでいう「非化石電源」とは、化石燃料(石炭、天然ガス、石油など)を使わない発電方法を指します。具体的には、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスといった再生可能エネルギーと、原子力発電がこれに含まれます。

非化石証書・グリーン電力証書・Jクレジットの違い

非化石証書・グリーン電力証書・Jクレジットは、すべて日本において取引できる環境価値です。これらの制度は、企業などが環境価値を購入することで、CO2排出量を削減したとみなすことができるという点で共通しています。

しかし、以下の表に示すように、対象となるエネルギー源、購入・利用方法において、明確な違いが存在します。

| 非化石証書 | グリーン電力証書 | J-クレジット | |

|---|---|---|---|

| 発行主体 | 経済産業省資源エネルギー庁 | 証書発行事業者(第三者機関が認証) | 政府 |

| 対象 | ・再生可能エネルギーによる発電 ・原子力発電(※非FITのみ) | ・再生可能エネルギーによる発電 | ・省エネルギー設備の導入(高効率機器など) ・再生可能エネルギーの導入(太陽光など) ・燃料転換や廃棄物処理改善による排出削減 ・森林管理や植林などによる吸収量の創出 |

| 購入方法 | 日本卸電力取引所(JPEX)でのオークション | 証書発行事業者から購入 | 保有者・仲介事業者との相対取引や東証での購入、政府入札など |

非化石証書の仕組みと役割

2018年5月に非化石証書の取引市場が創設されて以降、市場において非化石証書が売買されるようになりました。

非化石電源の環境価値は、目に見える「証書」という形に切り離されて流通します。企業側は、この証書を購入することで、化石電源由来の電力を使用していたとしても、その使用電力が実質的に再生可能エネルギー由来であると見なされ、CO2排出量を削減したと報告できる仕組みです。

非化石証書は、企業が自社で削減しきれないGHG排出量を、実質的に削減するための重要な役割を担っています。

一方、非化石電源を使って電力を作る発電事業者にとっては、証書を売却することで環境価値が収益化され、非化石電源の導入や維持に対する経済的なインセンティブが強化されます。

非化石証書の3つの種類

非化石証書には3つの種類があります。FIT非化石証書、非FIT非化石証書(再エネ指定)、非FIT非化石証書(再エネ指定なし)それぞれについて解説します。

FIT非化石証書

FIT非化石証書は、FIT制度(固定価格買取制度)で買い取られた再生可能エネルギー(再エネ)由来の電気が持つ非化石価値を証書化したものです。

FIT制度は、経済産業省が2012年に整備した制度であり、「太陽光」「風力」「水力」「地熱」「バイオマス」といった再エネ電源で発電した電力を、電力会社が一定価格・一定期間で買い取ることを国が保証しています。この証書を購入することで、企業は再エネ利用を主張できます。

非FIT非化石証書(再エネ指定あり)

この証書は、FIT制度の適用を受けていない再生可能エネルギー(再エネ)由来の電力が持つ非化石価値を証明するものです。

具体的には、FITの買取期間を終了した電力(卒FIT)や、大型水力発電など、元々FITの対象ではない再エネ電源の価値が該当します。再エネ由来であるため「再エネ指定あり」とされ、主に小売電気事業者の非化石比率達成を目的とする「高度化法義務達成市場」で取引されています。

非FIT非化石証書(再エネ指定なし)

この証書は、FIT制度の対象外であり、かつ再生可能エネルギー以外の非化石電源によって発電された電気の価値を証明するものです。具体的には、原子力発電由来の電力が該当します。

これは再エネ由来ではないため、再エネ表示価値を持っていません。主に小売電気事業者の非化石比率の目標達成を目的とする「高度化法義務達成市場」で取引されています

【2025最新】トラッキング付非化石証書とは

トラッキング付非化石証書とは「発電種別、発電所名、発電所所在地、運転開始後15年未満か否か」など電力に関わる情報が紐付けされた非化石証書のことです。

以前は、FIT非化石証書のみが全量トラッキング付きであり、非FIT非化石証書(再エネ指定あり)は希望に応じて情報が付与されていました。しかし、制度が改正され、2024年度からは非FIT非化石証書(再エネ指定なし)を含めたすべての非化石証書にトラッキングが付与されることになりました。

この変更に伴い、証書発行の証明書名称も「トラッキング付非化石証書 権利確定済残高証明書」などの区別がなくなり、一律「非化石証書」として発行されています。

非化石価値の取引市場

非化石証書の取引市場は、目的と取引対象によって大きく「再エネ価値取引市場」と「高度化法義務達成市場」の2つに分けられます。

再エネ価値取引市場では、主にFIT電源(固定価格買取制度の対象電源)の非化石証書が取引されます。小売電気事業者だけでなく、一般の事業者(需要家)も非化石証書を直接購入することが可能です。購入した事業者は、自社のCO2排出量削減報告などに利用できます。

高度化法義務達成市場は、小売電気事業者に課せられた非化石比率の目標達成を目的としています。そのため、小売電気事業者だけが非化石証書を購入できます。取引対象は主に非FIT電源(FIT対象外の電源)の非化石証書です。

それぞれの特徴は下記の通りです。

| 市場の名称 | 再エネ価値取引市場 | 高度化法義務達成市場 |

|---|---|---|

| 目的 | 事業者(需要家)の環境価値取引への積極的な取り組みを促すこと | エネルギー供給構造高度化法(※)による非化石電源比率目標の達成を後押しすること カーボンフリー電源の投資促進 |

| 取引対象証書 | FIT非化石証書 | 非FIT非化石証書 |

| 取引参加者(売り手) | 発電事業者またはその代理人のGIO(低炭素投資促進機構) | 発電事業者 |

| 取引参加者(買い手) | 小売電気事業者、需要家 | 小売電気事業者 |

| 証書の用途 | ・温対法排出係数の低減 ・証書の環境価値を表示・主張 | ・高度化法における非化石電源比率への参入 ・温対法排出係数の低減 ・証書の環境価値を表示・主張 |

※政府が供給している電気の非化石電源比率を4割以上にすることを小売電気事業者に求めた法律

非化石証書を企業が取り入れるメリット

脱炭素経営が必須となる現代において、企業が電力の脱炭素化を迅速に進めるための有効な手段が非化石証書の活用です。ここでは、企業が非化石証書を取り入れることで得られる4つのメリットを解説します。

電力の使用に伴うGHG排出量を実質的に削減できる

非化石証書を活用することで、企業は電力の使用に伴うCO2排出量を実質的に削減できます。

これは、非化石証書が再生可能エネルギー発電の電力であることを証明するためです。この目に見える環境価値に値段がつくことで、再生可能エネルギーでの発電が促進され、結果として社会全体のGHG排出量削減につながります。

また、エネルギー使用量が多い企業には、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度(温対法)によって排出量の国への報告が義務づけられています。この法制度への対応として、CO2排出量の少ない電気の活用と、その証明が求められており、非化石証書を用いた取引が排出量を減らすための重要な手段なのです。

国内の環境関連法への対応が可能となる

非化石証書を活用すると、国内の主要な環境関連法である温対法と省エネ法への対策が容易になります。

この対策の基盤となるのは、温対法と省エネ法(エネルギー使用の合理化等に関する法律)です。省エネ法においても、一定規模以上の事業者に対しエネルギーの使用状況の報告を義務づけています。

非化石証書を利用して電力由来のCO2排出係数を低減させることは、これら2つの法律が求める排出量やエネルギー使用に関する報告・削減目標をクリアするうえで有効な手段です。

国際イニシアチブへの対応が取りやすくなる

非化石証書は、GHG削減の取り組みを評価する主要な国際イニシアチブへの対応として認められています。これは、非化石証書が再エネ利用の確かな証拠となるためです。

具体的には、使用電力を100%再エネで賄うことを目指すRE100、企業が設定する温室効果ガス排出削減目標の指標となるSBT、企業が環境影響を開示するCDPといった、日本を含む世界中の企業が参加するイニシアチブへの報告が容易になります。

非化石証書を活用することで、企業の取り組みが国際的な評価基準に適合し、対外的な信頼性を高めることにつながります。ただし、一部の国際イニシアチブでの利用には制限がある点に注意しましょう。

環境経営における企業価値の向上につながる

非化石証書を企業が取り入れることは、ESG評価を高め、環境経営における企業価値の向上に大きく貢献します。これは、投資家やその他のステークホルダーに対し、企業が環境経営を積極的に推進していることを効果的にPRできるためです。

とくにトラッキング付非化石証書を活用すれば、発電所の所在地などの詳細情報が開示されるため、企業活動の透明性がさらに高まります。その結果、企業がその所在地である地域の発電所を選び、地域貢献にもつながっているといった具体的な取り組みが示せるでしょう。

これらの活動は、消費者や求職者に対する企業イメージの向上にもつながり、多角的な面から企業の価値を高めることが期待できます。

非化石証書を企業が取り入れる方法

非化石証書を企業が取り入れるには、どのようにすればよいのでしょうか。ここでは、非化石証書を取り入れる3つの方法について解説します。

日本卸電力取引所(JEPX)で購入する

非化石証書は、2021年11月の再エネ価値取引市場の運営開始以降、需要家(企業)が日本卸電力取引所(JEPX)を通じて直接購入できるようになりました。従来は電力会社のみが購入可能でしたが、市場が開放されたことで需要家による非化石証書の直接購入が可能となり、取引量が増加しています。

ただし、日本卸電力取引所を通じて購入するためには、取引所の会員になる必要があります。会員となるには入会費や年会費の納入が求められるため、現時点では一定以上の購入量が必要な大企業に向いている購入方法といえるでしょう。

電気の供給と非化石証書による環境価値がセットになったメニューを購入する

非化石証書の環境価値があらかじめ組み込まれた、電力会社が提供する電気料金プランを購入することが、非化石証書を取り入れるための手軽な方法です。セットメニューを購入することで、企業側では環境価値の購入量などを計算する手間が一切かからないため、事務手続きの負担が軽減されます。

ただし、このセットメニューの種類はまだ発展途上中であり、電気料金全体としては割高になる可能性もあります。したがって、この方法を選択する際には、費用対効果を慎重に検討することが重要です。

代理購入を依頼する

電力の契約は現状のまま、仲介事業者を通じて「非化石証書」を代理購入する方法もあります。

このアプローチの最大のメリットは、日本卸電力取引所(JEPX)の会員になる必要がないため、少ない量からでも手軽に始められる点にあります。また、複雑な入札業務に携わらなくてすむことや、非化石証書に関する最新情報を自社で集めなくてもよいことなども大きな利点です。

仲介事業者に支払う手数料は発生しますが、まず少量から取り組みを始めたい中小企業にとっては、現実的な方法といえるでしょう。

非化石証書の代理購入ならe-dashへ!手間なく少量からの購入が可能です

企業が非化石証書を取り入れる際の注意点

非化石証書は脱炭素経営を加速させる有効な手段ですが、最大限の効果とメリットを得るためには、リスクを理解しておくことが不可欠です。ここでは、企業が非化石証書を取り入れる際に留意すべき4つの重要な注意点について解説します。

コストと費用対効果を考える

非化石証書を取り入れる際には、それぞれの購入方法にかかるコストと、それがもたらす削減効果の費用対効果を長期的なスパンで検討することが大切です。

自身で日本卸電力取引所(JEPX)から直接購入する場合、会員となるための入会費や年会費を納入しなければなりません。一方で、電力会社が提供するセットメニューの導入や、仲介事業者への代理購入の依頼といった方法でも、当然ながら費用は発生します。

したがって、どの方法を選択するにしても、初期費用や継続費用、そしてそれに見合うCO2排出量削減の効果を、長期的な経営視点から見極めることが重要です。

取引価格が変動することを理解しておく

非化石証書を取り入れる際には、その取引価格が市場の需給に応じて変動するリスクを理解しておくことが重要です。

非化石証書は、日本卸電力取引所(JEPX)の非化石価値取引市場での入札によって取引されるため、証書の価格は入札の結果によって常に変動します。たとえば、FIT非化石証書の平均価格は、過去の入札実績において0.40円から0.67円(kWh/税抜)の間で変動していることが確認されています。

したがって、価格変動を考慮に入れず計画を立てると、予算超過につながる可能性があるため注意が必要です。

発電方法や産地を確認する

非化石証書を取り入れる際には、証書の種類によって発電方法が異なり、企業の脱炭素戦略に影響するため、その内訳を確認することも欠かせません。

とくに、非FIT非化石証書(再エネ指定なし)を選択する場合、この証書には再生可能エネルギー由来ではない原子力発電による電力の価値も含まれます。

そのため、企業が純粋な再エネ利用を対外的に主張したいのであれば、証書が持つ発電方法をよく確認する必要があります。2024年度よりすべての非化石証書にトラッキングが付与されることになったため、そのトラッキング情報を細かく確認しましょう。

使用期限に注意する

非化石証書には使用期限が定められており、購入時期によって実質的な利用可能期間が大きく変わるため、計画的な購入が必要です。

非化石証書は、8月、11月、2月、5月の年4回行われる入札時に購入できますが、どのタイミングで購入した証書であっても、その使用期限は次の年の6月と統一されています。

たとえば、8月に購入した場合、翌年の6月まで利用できます。しかし、5月に購入した場合、期限は翌月の6月となり、実質的な利用期間が極端に短くなることに注意が必要です。購入タイミングと利用計画を慎重に合わせることが求められます。

非化石証書を取り入れて環境経営における企業価値を向上させよう

企業が非化石証書を活用することは、自社で削減しきれないGHG排出量をカーボンオフセットで実質的に削減するための効果的な手段です。この取り組みは、GHG排出量の削減に貢献するだけでなく、環境経営を加速させ、企業の競争力と価値を向上させることにつながります。

しかし、証書の種類や購入方法の選択、国際的なイニシアチブへの対応など、非化石証書を最大限に活かすためには、市場の動向と複雑なルールに関する専門知識が不可欠です。

弊社のe-dashは「脱炭素を加速する」をミッションに、クラウドサービスと伴走型のコンサルティングサービスを組み合わせ 、脱炭素にまつわる企業のあらゆるニーズに応える支援をしています。

非化石証書の代理購入も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

以下の資料では非化石証書の活用方法についてさらに詳しく解説しています。こちらもぜひ参考にしてください。

とは?-1-640x360.png)