近年、企業が再生可能エネルギーを調達する手段として「コーポレートPPA」が注目を集めています。コーポレートPPAとは、企業や自治体が再生可能エネルギー発電事業者と契約を結び、再生可能エネルギーを調達する仕組みのことです。この記事では、コーポレートPPAの基本的な仕組みから、メリット・デメリットまでをわかりやすく解説します。

目次

コーポレートPPAとは

コーポレートPPAとは、企業や自治体が再生可能エネルギー発電事業者(PPA事業者)と直接契約を結び、長期間に渡って安定的に再エネ電力や環境価値を購入できる仕組みです。

再生可能エネルギー発電所には、「太陽光発電」「風力発電」「水力発電」などがあります。なかでも、導入までの期間が短く、コストも比較的抑えられることから、太陽光発電を用いたコーポレートPPAが主流です。

コーポレートPPAは、再エネ電力を長期間安定して調達できる点が評価されており、環境価値の価格変動リスクへの備えや、長期的な脱炭素経営の手段として、国内外で導入が進んでいます。

導入方法における違い

近年主流になっている太陽光の導入には、自己所有型と第三者所有型の2パターンがあります。コーポレートPPAは第三者所有型に含まれます。

自己所有型は、自社の敷地内に設備を導入し、電力を調達する仕組みです。導入費用やメンテナンス費用を用意する必要がありますが、経済性や自由度が高い傾向にあります。とくに契約期間に縛られない点や、設備の移転が可能な点はメリットといえるでしょう。

一方で、第三者所有には「オンサイトPPA」「オフサイトPPA」などの種類があります。また、自社の敷地内にリース事業者からリースした設備を導入し、一定の料金を払い電力を調達するリース契約もあります。

リース契約は設備そのものを借りる契約であり、月額費用が基本的に固定されているため、電力の使用量に応じて料金が変動することはありません。ただし、太陽光発電をしていない期間でもリース料金は発生するため、費用対効果を見極めたうえでの導入判断が必要です。

このように、導入方法によっても特徴があるため、導入を検討する際には参考にしてみるとよいでしょう。

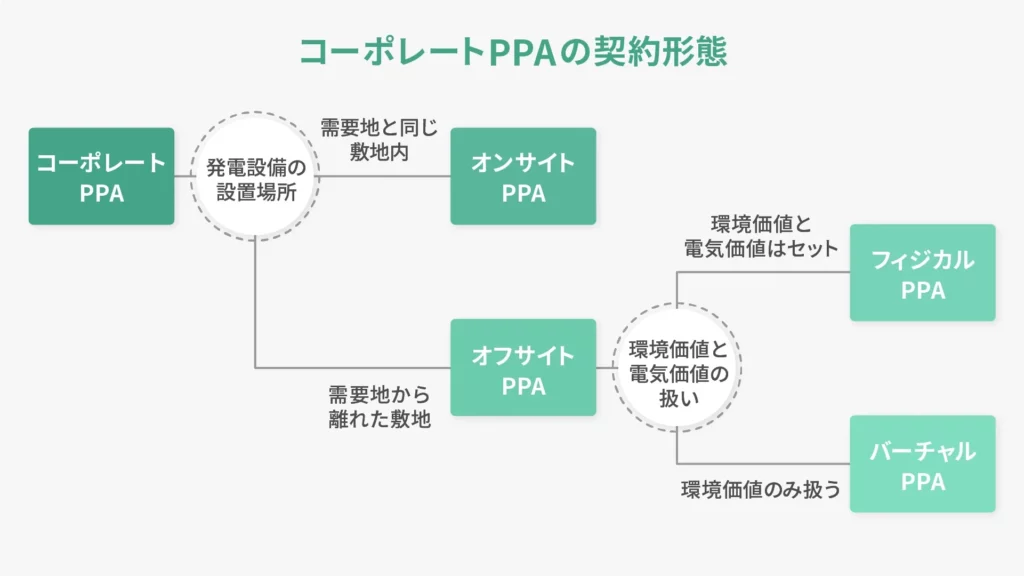

コーポレートPPAの契約形態

コーポレートPPAを検討する際に、敷地内で行うオンサイトPPA、敷地外で行うオフサイトPPAの2種類の違いについて理解したうえで選択を行う必要があります。ここでは、2つのタイプをそれぞれ解説します。

| オンサイトPPA | オフサイトPPA | ||

| フィジカルPPA | バーチャルPPA | ||

| 供給方法 | PPA事業者 ↓ 電力ユーザー | PPA事業者 ↓ 小売電力事業者 ↓ 電力ユーザー | |

| 設置場所 | 自社敷地内 | 自社敷地外 | |

| 供給するもの | 電力 | 電力・環境価値(環境証書) | 環境価値(環境証書)のみ |

| 発電量 | 自社敷地の広さによる | 自社敷地の広さに影響されない | 自社敷地の広さに影響されない |

| 電気料金 | オフサイトPPAより安い | オンサイトPPAより高い | 変動しない |

| 再エネ賦課金 | 不要 | 必要 | 不要 |

| 非常時 | 利用可能 | 要確認 | 要確認 |

オンサイトPPA

オンサイトPPAは、電力ユーザーの敷地内に発電設備を設置し、PPA事業者が設備の所有・管理を行う仕組みです。需要家は、あくまでその設備で発電された電力を一定の単価で購入するだけで、設備導入費用の支払いや施設の維持管理を行う必要はありません。

また、敷地内にスペースがあれば、別途土地を確保する必要がなく、効率的に再生可能エネルギーを導入できます。再エネ賦課金がかからず、系統電力よりも安価に再エネ電力を利用できる傾向があります。

オフサイトPPA

オフサイトPPAとは、電力ユーザーの施設外にある再生可能エネルギー発電所から電力を調達する仕組みです。電力は送電網を通じて供給されるため物理的には他の電力と混在しますが、契約上は特定の発電所由来の電力や環境価値を調達している扱いになります。

敷地の制約がある場合でも再エネ導入が可能で、価格変動リスクの軽減や排出削減に貢献するでしょう。また、太陽光発電に適した広い土地や場所に設置できるため、安定した発電が期待できます。

ただし、所有施設を活用できない点、契約内容によっては再エネ賦課金により経済性が低くなる点には注意が必要です。

オフサイトPPAは「フィジカルPPA」と「バーチャルPPA」に大別されます。

フィジカルPPA

フィジカルPPAは、企業の敷地外に設置された再エネ発電所と電力ユーザーの拠点が物理的に電力のやり取りを行う電力購入契約です。発電事業者は企業のニーズに応じて発電所を新設し、発電所と供給施設は原則として同一の送配電エリアに接続されます。

これにより、同一エリア内であれば複数拠点への供給も可能です。発電された電力は送電網を通じて各施設に物理的に供給され、電力ユーザーは電力料金に加えて非化石証書などの環境価値も含めて購入します。

送電コストや契約条件によりオンサイトPPAと比較してコストが高くなる傾向があり、余剰電力や不足リスクへの対応も考慮が必要です。

バーチャルPPA

バーチャルPPAとは、再生可能エネルギーの電力を物理的に受け取ることなく、その「環境価値」だけを取引する契約です。主に2つの契約形態があり、それぞれ目的や企業の姿勢に応じて選択されます。

1つ目は、発電事業者と契約し、再エネの環境価値(非化石証書など)に加えて、電力市場価格と事前に合意した契約価格との差額を精算する方法です。これは、再エネの導入実績を明確にしやすく、RE100などの国際的な基準にも対応しやすいため、より本格的に再エネ導入を進めたい企業に適しています。

2つ目は、小売電力事業者を通じて環境価値のみを購入する方法です。差額精算などの複雑な取引は行わず、より簡易に再エネ由来の電力を利用しているという形をとれます。導入のハードルが低いため、まずは再エネ活用に取り組みたい企業にとって有効です。

いずれの方法も、再エネの「環境価値」のみを取引対象とする点が共通しており、電力の物理的な供給とは切り離されています。

コーポレートPPA拡大の背景

企業を取り巻く社会的・経済的環境の変化により、エネルギー調達の在り方も大きな転換点を迎えています。ここでは、コーポレートPPAの利用が多くの企業に拡大している背景について解説します。

脱炭素経営の必要性の向上

コーポレートPPAは、企業の脱炭素経営を加速させる手段として注目されています。

RE100やSBTの普及により、再エネ100%を目指す動きがグローバル企業を中心に広がり、サプライチェーン全体での脱炭素対応が求められるようになりました。さらに、CDPやTCFDによる情報開示強化を受け、企業は具体的な再エネ調達戦略を打ち出す必要性が増しています。

コーポレートPPAはScope 2削減に即効性があり、再エネ活用を契約面で証明できる点も評価されています。

気候変動への対応

コーポレートPPAは温室効果ガス削減に貢献し、気候変動リスクに対応する手段としても需要が高まっています。

火力発電に依存し続けると温室効果ガスの排出が増加し、気候変動の深刻化を招きます。その結果、異常気象や自然災害の増加により、工場や店舗の操業に支障が出たり、サプライチェーンの混乱を招いたりなど、企業経営のリスクが高まるでしょう。

消費者は企業の環境対策にも注目しています。対策の有無が購買行動に影響を及ぼすため、温室効果ガスの削減に取り組むことは持続可能な事業活動に欠かせません。

電力コストの安定化

電力コストの安定化と財務リスクの低減を目的に、コーポレートPPAの導入が進んでいます。

火力発電は、燃料価格の変動やカーボンプライシングの影響を受けやすく、コストの先行きが不透明です。近年はエネルギー価格の高騰や電力市場の変動が続いており、価格リスクの回避は企業経営の重要課題といえるでしょう。

コーポレートPPAを活用すれば再エネを長期・固定価格で調達でき、電力コストを予測しやすくなります。加えて、FIT制度の縮小や地産地消・分散型電力への移行も、企業と発電事業者の直接契約を促し、PPA普及を後押ししています。

企業経営の戦略的シフト

脱炭素経営が進むなか、コーポレートPPAは戦略的な選択肢です。

ESG投資の拡大により、環境リスクへの対応力が企業価値や資金調達力に直結する時代になりつつあります。このような状況において、コーポレートPPAを通じて再エネ導入を進めることは、企業が外部からの評価を高めるうえでも有効です。

契約により再エネ利用を明確に示せるコーポレートPPAは、サステナビリティ経営の「見える化」にもつながり、中長期的な競争力の強化に寄与するでしょう。

コーポレートPPAのメリット

コーポレートPPAをすることには、いくつかのメリットがあります。ここでは、企業にもたらすメリットについて解説します。

脱炭素に貢献ができる

太陽光発電をはじめとした、風力発電や小水力発電などの再生可能エネルギーは発電時にCO2を排出しないため、脱炭素化に大きく貢献します。企業がこの取り組みを推進し、消費者やステークホルダーにアピールすることで、企業価値の向上が可能です。

また、環境配慮を行う企業は投資家の関心を集めやすく、新たなビジネスチャンスの創出にもつながる可能性があります。

コストを抑えて設備の導入ができる

| 導入方法 | 特徴 |

| コーポレートPPA | PPA事業者が所有する発電設備から、電気料金を払うことで電力を調達 |

| リース | リース事業者から発電設備を借り、自社で電力を調達 |

| 自己所有 | 自社で所有する発電設備で電力を調達 |

太陽光発電の導入を検討する企業の多くが、初期費用や維持費用の負担を懸念しています。コーポレートPPAを活用すれば、設備費用や設置費用をPPA事業者が負担するため、企業は大きな初期投資をせずに再生可能エネルギーの活用が可能です。

これにより、コストを抑えつつ脱炭素経営を推進し、持続可能なエネルギー利用を実現していきましょう。

電力価格の安定化を図れる

通常、再生可能エネルギーの購入価格は時期や制度の改定によって変動し、電気代が高騰するリスクがあります。一方でコーポレートPPAは長期契約のため、契約期間中の電力単価が固定され、電力価格の変動リスクを軽減可能です。

コーポレートPPAを活用することは、将来的な環境価値の高騰を見据えつつ、安定した価格で再生可能エネルギーを確保できるメリットがあります。

コーポレートPPAのデメリット

コーポレートPPAにはメリットが多いですが、デメリットも存在します。事前にしっかりと把握しておきましょう。

10年単位での長期契約が必要

コーポレートPPAは、10〜20年の長期契約が一般的です。そのため、導入時には将来的な電力使用量の見通しや、事業計画との整合性をしっかり確認しておく必要があります。

たとえば、工場の移転や操業縮小、事業再編などが起こると、契約条件と実態が合わなくなるリスクもあります。また、長期契約の特性上、途中解約にはペナルティや追加コストが発生する場合があり、柔軟な見直しが難しいのも注意点です。

契約前には、支払い能力に関する審査が行われることもあり、企業の財務状況によっては契約が成立しないケースもあります。

発電量が天候に左右される

太陽光発電は、天候によって発電量が変動するというデメリットがあります。天気のよい日と比較すると発電量が減少するのは、雪や曇り、雨の場合です。それに加え、夜間も発電は期待できません。

そのため、メーカーごとに異なる太陽光パネルの発電効率を把握することや、複数の発電方法を組み合わせることなども含め、PPA事業者を検討するのがおすすめです。

条件によっては設置ができないこともある

オンサイトPPAの場合、自社の敷地条件によっては太陽光発電設備の導入が難しい場合があります。地上設置か屋根置きかによっても条件が異なり、オンサイトPPAでは構造計算書の提出も必須なため、自社の敷地条件を事前に確認しなければなりません。

屋根材なども含む設置可否の判断はPPA事業者によって異なるため、複数の事業者に相談をするとよいでしょう。以下のような場所では設置できないとされています。

| 【設置できない場所の例】 ・屋根の老朽化が進んでいる※ ・塩害や強風による設備の劣化や安全性が懸念される ・日陰になる時間帯が多い |

※老朽化については、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた施設又は耐震改修済みの施設であるかの確認が必要です。新耐震基準は、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建物に適用されており、新耐震基準を満たさない建物は改修が必要となります。

オフサイトPPAのメリット・デメリットについて詳しくはこちら

導入には高度な知識と社内体制の整備が求められる

コーポレートPPAは、契約スキームや環境証書の扱いなど、専門的な知識が求められる領域が多く含まれます。とくにバーチャルPPAやフィジカルPPAでは、電力取引・精算方式・証書の扱いなど、事前に理解すべき内容が多く、導入までに時間がかかるケースも少なくありません。

また、再エネの「トレーサビリティ(発電元の追跡性)や追加性(環境価値の実質性)」の担保が課題としてあります。「本当に脱炭素に役立っているか」を社内外に説明することが求められることもあるでしょう。

さらに、長期契約・価格変動・証書の扱いなどを含む契約内容は、調達・財務・法務部門との調整が不可欠です。そのため、経営層の理解や合意形成に時間を要することも少なくありません。

コーポレートPPAに関するよくある質問

ここでは、コーポレートPPAを理解するにあたって、重要な質問を集めました。より理解を深めるためにも、最後までチェックしてください。

Q.コーポレートPPAをめぐる日本と海外の違いは?

| A.米国や欧州ではPPA事業者が企業に直接電力を供給できるのに対し、日本では小売電気事業者のみが電力の販売が可能です。 |

米国や欧州ではPPA事業者が企業に直接電力を供給できますが、日本では小売電気事業者として国に登録された企業のみが電力を販売できます。また、日本は国土が狭く、発電所の建設スペースが限られているため、発電量に制約があるのが特徴です。

Q.世界のコーポレートPPAの市場規模は?

| A.BloombergNEFのレポートによると、2021年から2022年で18%以上成長し、2008年から2022年までに148GWの再エネが購入されました。 |

コーポレートPPAの市場は拡大傾向にあり、2021年から2022年で18%以上成長しました。コーポレートPPAを通じ、2008年から2022年までには148GWの再エネが購入されました。現在は約8割がアメリカ企業による契約ですが、世界的に関心が高まっています。

出典:BloombergNEF「Corporations Brush Aside Energy Crisis, Buy Record Clean Power」

Q.契約終了後はどうなる?

| A.無償譲渡・有償譲渡・原状回復の選択肢があります。 |

契約終了後は無償譲渡・有償譲渡・原状回復などの選択肢があります。新たな契約を結ぶ場合、単価を下げることも可能です。譲渡された場合、電力は0円で使用することが可能なため経済効果は高まりますが、企業が運用管理を行う必要があります。契約終了後の選択を見据えた検討が重要です。

コーポレートPPAの導入を検討しよう

コーポレートPPAは、企業が再生可能エネルギーを安定的に調達できる契約形態であり、脱炭素化や電力コストの抑制、企業の競争力向上に貢献します。オンサイトPPAやオフサイトPPAなど契約形態も多様ですが、長期契約の必要性や設置環境の制約といったデメリットがある点は注意が必要です。市場は拡大を続けており、日本と海外で制度の違いはあるものの、企業の持続可能な成長のために今後も注目されることは間違いないでしょう。

弊社の「e-dash」は「脱炭素を加速する」をミッションに、クラウドサービスと伴走型のコンサルティングサービスを組み合わせ、脱炭素にまつわる企業のあらゆるニーズに応える支援をしています。

コーポレートPPAの導入支援も行っており、複数のパートナーからお客様にあった最適なプラン(自社所有、第三者保有問わず)をご提案いたします。すでにご提案を受けていらっしゃる場合の相見積もりの提出も可能です。

太陽光発電導入の疑問にお答えしながら、お客様側の手間を極力削減し、「電力コストの削減」「CO2排出量の削減」などお客様のご要望に応じた太陽光導入をサポートします。

ご興味のある方はぜひe-dashにご相談ください。

とは?-1-640x360.png)

をわかりやすく解説!企業が知っておくべき影響と対応策-1-320x180.png)

とは?概念や算定方法を解説-1-320x180.png)