本記事では企業のサステナビリティ関連情報に関する国際的な開示基準として、2023年6月に策定されたIFRS S1・S2について詳しく解説します。IFRS S1・S2をベースに、2025年3月には日本版S1・S2(SSBJ基準)が公表され、国内企業においても情報開示の義務化に向けた動きが進んでいます。こうした流れに備えるためにも、まずはIFRS S1・S2の概要を理解しておきましょう。

目次

IFRSとは?

IFRS(International Financial Reporting Standards)とはIFRS財団配下のIASB(国際会計基準審議会)が策定する国際的な会計基準です。日本では「国際財務報告基準」と訳されます。IFRSはグローバルな市場において、企業のステークホルダーが財務状況を正確に把握・比較する目的で策定されました。

2021年IFRS財団はISSB(国際サステナビリティ基準審議会)を設立し、ISSBは2023年にサステナビリティ開示基準「IFRS S1・S2」を公表しました。IASBとISSBは、ともにIFRS財団の配下にあり互いに連携しています。それぞれ企業の財務状況とサステナビリティについての開示基準の策定を担い協力し合う関係です。

| ■IFRS財団とは? IFRS財団とはロンドンに本部を置く、IFRSの策定を担う民間の非営利組織です。設立目的は、世界経済において長期的な金融の安定をもたらすことです。この目的にそって、国際財務報告基準を開発するIASBを運営しています。IASBは市場に透明性、説明責任、効率性をもたらす国際共通の財務報告基準の策定を目指します。 |

IFRSの現状

IFRSの適用は、EU域内の上場企業に対して義務付けられています。推奨や任意使用も含めると現在169の国と地域で使われており(2025年5月時点)、最も国際的な会計基準の一つといってもよいでしょう。日本においても海外に多数の子会社を持つ企業を中心に採用が進んでおり、政府も日本会計基準とIFRSの整合性を図る方針を取っています。

日本では、2022年にIFRS S1・S2への対応及び国内のサステナビリティ開示基準の開発を担うSSBJ(サステナビリティ基準委員会)が設立され、2025年3月、日本版S1・S2(SSBJ基準)が公表されました。

これは、日本国内において初めて公表されたサステナビリティ開示基準です。IFRS S1・S2と整合性を図りつつ、日本企業の実情に沿った要求事項を策定しています。「日本版S1・S2(SSBJ基準)」についてはこちらで詳しく説明します。

IFRS S1・S2(ISSB基準)とは

IFRS S1・S2は、ISSBが公表した開示基準であるため、ISSB基準とも呼ばれます。

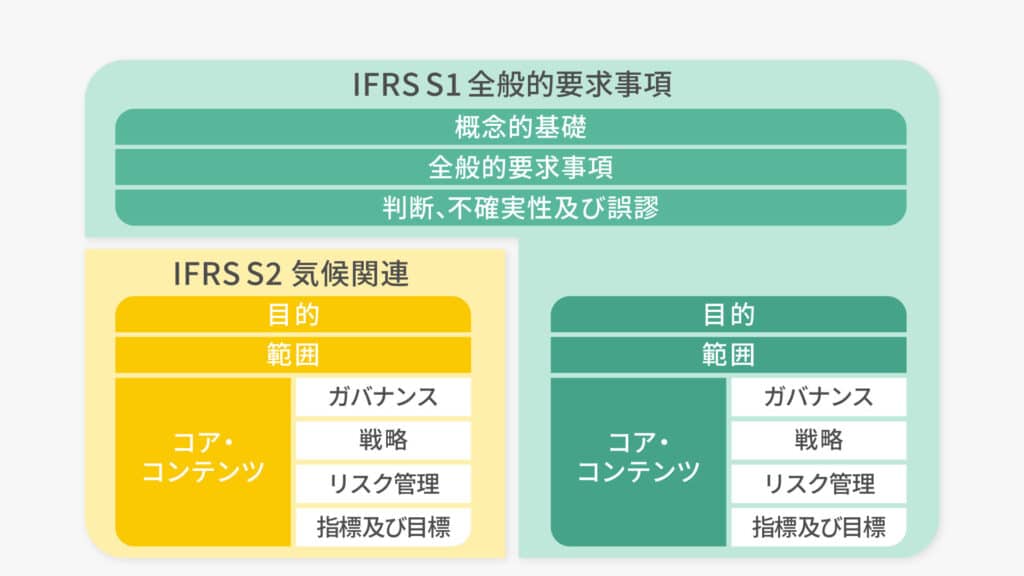

IFRS S1は、サステナビリティ関連財務情報の開⽰に関する全般的要求事項と、テーマ別基準がない場合の開示要求事項について策定しています。IFRS S2は、S1の全般的要求事項の配下に策定された、気候関連に特化した開示要求事項です。

企業がIFRS S1・S2の開示要求事項に沿った報告を行うことで、ステークホルダーはサステナビリティ関連における企業価値を正確に比較検討することが可能です。

| 【ISSB の掲げる4つの主要目標】 ・サステナビリティ情報開示の国際的なベースラインとなる基準を開発する ・投資家の情報ニーズを満たす ・企業が世界の資本市場に包括的な持続可能性情報を提供できるようにする ・管轄区域固有の情報開示や、より広範なステークホルダーを対象とした情報開示との相互運用性を促進する |

以下でS1・S2についてそれぞれ詳しく解説します。

IFRS S1(サステナビリティ関連財務情報の開⽰に関する全般的要求事項)とは

IFRS S1はサステナビリティ関連の開⽰を作成する際の基本的な事項を定めた部分と、テーマ別基準がない場合にサステナビリティ関連のリスク及び機会に関して開⽰すべき事項(コア・コンテンツ)を定めた部分の2つの内容で構成されています。

ここではIFRS S1の目的、適用範囲、開⽰すべき事項(コア・コンテンツ)について解説します。

IFRS S1の目的

IFRS S1の目的は、「サステナビリティ関連のリスク及び機会に関する情報を開示することを企業に要求すること」です。財務諸表の利用者は、企業が公開するIFRS S1の情報を参考に、リソースを提供するかどうかを判断できます。

IFRS S1の適用範囲

IFRS S1の開示すべき事項(コア・コンテンツ)について、適用の範囲は下記のように定められています。

IFRS S1は企業の関連する財務諸表がIFRSに準拠して作成されているかどうかにかかわらず、適用することが可能です。また、企業にとって将来的な財務への影響が合理的に想定できないと判断されるサステナビリティ関連のリスクや機会は、報告の範囲に含まれません。

IFRS S1の開示すべき事項(コア・コンテンツ)

IFRS S1は以下の4つを開示すべき事項(コア・コンテンツ)として定めています。

| ・ガバナンス ・戦略 ・リスク管理 ・指標及び目標 |

これらの4つの事項においてさらにどのような内容を開示しなければならないかが詳しく規定されています。表で確認していきましょう。

| 開示項目 | 概要 | |

| ガバナンス | ・サステナビリティ関連のリスク及び機会をモニタリング・管理・監督するためのガバナンスのプロセス、統制及び⼿続き | |

| 戦略 | リスク・機会の特定と時間軸 | ・財務的影響が合理的に見込まれるリスク・機会の内容と、影響が表れる時期(短期・中期・長期) ・企業が定義する時間軸の考え方と戦略的意思決定との関連性 |

| ビジネスモデルとバリューチェーンへの影響 | ・サステナビリティ課題が事業活動やサプライチェーンのどこに集中しているか ・現在および将来予想される影響(地域・資産・活動別) | |

| 戦略および意思決定への影響 | ・企業が戦略や重要な意思決定(投資・撤退・新規事業等)にリスク・機会をどう反映させているか ・前回報告との進捗状況、リスク・機会間のトレードオフへの配慮 | |

| 財政状態・財務業績・キャッシュフローへの影響 | ・現在および将来的に想定される財務的影響(定量・定性的情報) ・財務計画との関係、投資・資金調達の方針や資産の再評価など | |

| レジリエンス | ・サステナビリティ関連リスクに対する戦略 ・戦略やビジネスモデルの耐性(定性的評価+可能であれば定量) ・評価に用いた期間の明示(短期・中期・長期など) | |

| リスク管理 | ・サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別し、評価し、優先順位付けし、モニタリングする企業のプロセスを理解できる内容を開示する | |

| 指標及び目標 | ・サステナビリティ関連のリスク及び機会に関連するパフォーマンス | |

出典:ISSB「IFRS S1号『サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項』」

IFRS S1の開示を作成する際の基本的な事項

IFRS S1を適用した報告書を作成する際に守るべき基本的な事項は3つに分けられます。「概念的基礎」「全般的要求事項」「判断、不確実性及び誤謬」です。それぞれ解説します。

概念的基礎

IFRS S1は「適切な表示」「重要性」「報告企業」「つながりのある情報」の4つについて報告の際の概念的基礎として定義しています。

| 適切な表示 | 企業の⾒通しに影響を与えることが合理的に⾒込まれるサステナビリティ関連のリスク及び機会を適正に表⽰すること |

| 重要性 | 企業の⾒通しに影響を与えることが合理的に⾒込まれるサステナビリティ関連のリスク及び機会に関して、重要性がある情報を表示すること |

| 報告企業 | 企業のサステナビリティ関連財務開⽰は、関連する財務諸表と同じ報告企業に関するものであること |

| つながりのある情報 | 情報が関連する項⽬の間、サステナビリティ関連財務開⽰内、及びサステナビリティ関連財務開⽰と財務諸表等との間のつながりがはっきりとした情報を開示すること |

企業がIFRS S1を適用して報告する場合、この4つの基礎を守らなければなりません。

全般的要求事項

IFRS S1は報告全般に関して要求する事項を定めています(全般的要求事項)。この全般的要求事項は「ガイダンスの情報源」「開示の記載場所」「報告のタイミング」「比較情報」「準拠表明」の5項目が含まれます。下記の表で確認しましょう。

| ガイダンスの情報源 | ・サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別するため「IFRSサステナビリティ開⽰基準」を適⽤するとともに「SASBスタンダード」の開⽰トピックを参照し、その適⽤可能性を考慮すること ・サステナビリティ関連のリスク又は機会に関する開示要求を識別するため、当該リスク⼜は機会に具体的に適⽤される「IFRSサステナビリティ開⽰基準」を適⽤すること |

| 開示の記載場所 | ・⼀般⽬的財務報告書の⼀部として提供すること |

| 報告のタイミング | ・関連する財務諸表と同時に報告しかつ関連する財務諸表と同じ報告期間を対象とすること |

| 比較情報 | ・報告期間に開示されるすべての数値について、前期に係る比較情報を開示すること |

| 準拠表明 | ・「IFRSサステナビリティ開⽰基準」のすべての要求事項に準拠しない限り、準拠していると記述してはならない |

判断、不確実性及び誤謬

IFRS S1は開示情報における判断、不確実性及び誤謬についても指示を出しています。それぞれについての指示は以下の通りです。

| 判断 | ・サステナビリティ関連財務開⽰を作成する過程で行ったもののうち、最も重⼤な影響を与える判断に関する情報を開⽰すること |

| 不確実性 | ・サステナビリティ関連財務開⽰で報告される数値に影響を与える最も重⼤な不確実性に関する情報を開⽰すること |

| 誤謬(誤りや間違い) | ・重要性がある過去の期間の誤謬について、実務上不可能でない限り、開⽰された過去の期間の⽐較対象の数値を修正・再表⽰して訂正すること(バリューチェーンを通じて再評価すること) |

IFRS S2(気候関連開示)とは

IFRS S2(気候関連開示)は、気候関連に特化した開示要求事項です。ここではIFRS S2の目的、適用範囲、開示すべき事項(コア・コンテンツ)について解説します。

IFRS S2の目的

IFRS S2における開示要求事項は、以下の目的によって策定されています。

| 財務諸表の利用者自身が企業にリソースを提供するかどうかを判断する際に有用な、企業の気候関連のリスク及び機会に関する情報開示を当該企業に要求すること |

この目的に沿った開示要求事項を確認することで、利用者は適切な意思決定が可能です。

IFRS S2の適用範囲

IFRS S2は、2つの事項に適用されます。企業がさらされている気候関連のリスク(気候関連の物理的リスク、気候関連の移行リスク)と、企業が利用可能な気候関連の機会についてです。

ただしIFRS S1と同様に、企業の将来に影響を与えると合理的に想定できないサステナビリティ関連のリスクや機会は、適用対象に含まれません。

IFRS S2の開示すべき事項(コア・コンテンツ)

IFRS S2の開示すべき事項(コア・コンテンツ)は、IFRS S1と同様に、以下の4つに分けられます。いずれも気候関連のリスク及び機会に関する事項です。

| ・ガバナンス ・戦略 ・リスク管理 ・指標及び目標 |

これらの4つの事項について、さらにそれぞれどのような事項を開示しなければならないかが詳しく規定されています。

| 開示項目 | 概要 | |

| ガバナンス | ・気候関連のリスク及び機会をモニタリング・管理・監督するためのガバナンスのプロセス、統制及び⼿続き | |

| 戦略 | 気候関連のリスク及び機会 | ・自社が把握している主な気候関連リスク(物理的リスク・移行リスク)と、それに伴う機会 ・それぞれが影響を及ぼすと見込まれる時間軸(短期・中期・長期) |

| ビジネスモデル及びバリューチェーン | ・気候変動が事業活動や提供価値にどのように影響するか ・原材料の調達、製造、流通、廃棄といったバリューチェーン上のどこにリスク・機会が存在するか | |

| 戦略及び意思決定 | ・気候変動に関する要素が企業の中長期的な経営戦略や意思決定にどう反映されているか ・新規事業、設備投資、資金調達などへの反映状況 | |

| 財政状態、財務業績及びキャッシュフロー | ・気候変動による売上の増減、コスト構造の変化、資産価値への影響など ・財務パフォーマンス全体へのインパクト(可能な限り定量的に) | |

| 気候レジリエンス | ・気候シナリオ分析を用いた企業の耐性(レジリエンス)の評価 ・想定するシナリオ(例:2℃未満、4℃シナリオ)と、それに基づいた事業継続可能性 | |

| リスク管理 | ・気候関連のリスク及び機会を識別し、評価し、優先順位付けし、モニタリングするプロセス | |

| 指標及び目標 | ・気候関連のリスク及び機会に関連するパフォーマンス | |

出典:ISSB「IFRS S2号『気候関連開示』」

IFRS S1・S2(ISSB基準)とTCFDの関係

気候関連の開示については、かつてTCFDという国際的な開示指針策定のチームがありました。ここではTCFDとは何かを押さえた上で、IFRS S1・S2とTCFDの関係について解説します。

TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)とは

TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)とは、気候関連財務情報の報告の改善と拡大を目的とした国際的なチームのことです。2015年にFSB(金融安定理事会)のもとに設置されました。

TCFDは気候関連情報の開示に関する推奨事項として「ガバナンス」、「戦略」、「リスクマネジメント」、「指標と目標」という4つのテーマ領域とその配下にそれぞれ推奨される11の開示項目を策定しました。

TCFD基準は、投資家が企業の気候関連のリスクと機会を適切に評価できるとして世界31か国にわたる企業・政府・国際機関・民間団体等が賛同。日本も環境省がTCFDを踏まえた民間の取り組みをサポートしてきました。

2021年6月にはコーポレートガバナンス・コードが改訂され、東京証券取引所プライム市場上場企業に対して、TCFDまたはそれと同等の基準に基づく開示が実質的に義務づけられました。

2021年にはIFRS財団がISSB(国際サステナビリティ基準審議会)を設立し、TCFD基準を踏襲した開示基準を策定するにあたり、役目を終えたTCFDは2023年をもって解散。TCFDの要請により、企業の気候関連情報開示の進捗状況のモニタリングはIFRS財団に引き継がれました。

IFRS S1・S2(ISSB基準)とTCFDの関係

IFRS S1・S2は、TCFDの提言を統合・厳格化して引き継いだ内容となっています。とくにIFRS S2気候関連開示の要求事項は、TCFDが提示した4つのテーマ領域および11の推奨開示項目を引き継いでいます。

ただしIFRS S2はTCFDと比較し、より詳細な情報の開示を求めています。そのためTCFDに対応済みの企業であっても、改めてIFRS S2に沿った対応が必要です。

日本版S1・S2(SSBJ基準)とは

日本では2022年に、IFRS S1・S2への対応及び国内のサステナビリティ開示基準の開発を担うSSBJ(サステナビリティ基準委員会)が設立されました。2025年3月、SSBJはサステナビリティ開示基準「日本版S1・S2」を公表しました。これは日本国内において初めて公表されたサステナビリティ開示基準です。

SSBJのサステナビリティ開示基準は、IFRS S1・S2を参考に下記の3つの基準で構成されています。

| ・ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用」 ・サステナビリティ開示テーマ別基準第1号(一般開示基準) ・サステナビリティ開示テーマ別基準第2号(気候関連開示) |

| ■SSBJ(サステナビリティ基準委員会)とは? 2022年7月に設立されたSSBJ(サステナビリティ基準委員会)は、日本におけるサステナビリティ報告の基準策定を担う組織です。主な役割は、日本版サステナビリティ開示基準の開発と、国際基準の開発への貢献のための意見発信です。 |

日本版S1・S2とIFRS S1・S2の違い

日本版S1・S2は、IFRS S1・S2のすべての要求事項を取り入れています。ただし、日本企業の実情にあわせIFRS S1・S2の要求事項に加えて独自の要求事項を追加しています。たとえば、GHGプロトコルと異なる方法で温室効果ガス排出量を測定した場合が該当します。その場合は、「GHGプロトコルで測定した排出量」と「独自の方法で測定した排出量」の両方を開示しなければなりません。

日本版S1・S2の適用スケジュール

| 年月 | 今後の展開 |

|---|---|

| 2025年3月 | 基準発表・任意適用開始 |

| 2027年3月 | 適用義務化(時価総額3兆円以上企業) |

| 2028年3月 | 導入義務化(時価総額1兆円以上企業) |

| 2029年3月 | 導入義務化(時価総額5,000億円以上企業) |

| 203X年 | 導入義務化(プライム全企業) |

出典:金融庁「サステナビリティ開示及び保証に係る動向」

ここでは日本版S1・S2の適用スケジュールについてみていきましょう。

まず2025年3月期の報告から全企業を対象に任意適用が開始されます。続いて2027年3月期の報告から時価総額3兆円以上企業を対象として義務化、2028年3月期の報告から時価総額1兆円以上企業を対象として義務化されます。スタンダード・グロース上場企業は「TCFD提言の利用」「Scope 1・2の開示を推奨」などを通じて開示の推奨を底上げしていく方針です。

IFRS S1・S2(ISSB基準)への理解を深めてサステナビリティ関連の情報開示を行っていこう!

IFRS S1・S2をベースとした日本版S1・S2(SSBJ基準)についても義務適用の流れが進みます。企業は将来的な義務化への流れに備えて対応を進めていく必要があるでしょう。まずは要求事項の中身や国際的な流れ、国内での流れを把握しつつ自社の準備のタイミングなどを見定めていきましょう。

サステナビリティ関連開示情報の整理や管理を行うにあたり自社内での対応が難しい場合には外部サービスの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

弊社の「e-dash」では、「脱炭素を加速する」をミッションとして掲げています。クラウドサービスと伴走型のコンサルティングサービスを組み合わせ、脱炭素にまつわる企業のあらゆるニーズに応える支援を行っています。

SSBJに沿った開示のサポートも行っておりますので、ぜひお気軽にe-dashにご相談ください。

以下の資料では、日本版S1・S2(SSBJ基準)のより詳細な解説や、開示対応に向けた弊社の支援内容を紹介しています。ぜひご参考にしてください。