FIT制度(固定価格買取制度)は、再生可能エネルギーの導入促進を目的に、発電した電力を一定期間・固定価格で電力会社が買い取る仕組みです。本記事では、FIT制度の成り立ちや仕組み、対象となる発電方法、FIP制度との違いまでを分かりやすく解説し、導入前に押さえておくべきメリットや課題も紹介します。

目次

FIT制度とは?

FIT制度(Feed-in Tariff : 固定価格買取制度)とは、再生可能エネルギーで発電した電力を、電力会社が一定期間、国が定めた固定価格で買い取ることを義務づける制度です。2012年7月に再生可能エネルギーの普及を目的に開始され、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなどが対象となっています。発電事業者は、一定期間にわたり安定した売電収入が得られ、国が価格を決定するため投資リスクが低い点が特徴です。

電力会社が買取義務を負うことで、発電事業者は初期投資を回収しやすく、再エネ導入が進む仕組みとなっています。

策定の背景

FIT制度は、日本のエネルギー構造を転換し、再生可能エネルギーの普及を加速させるために策定されました。

2022年度の日本のエネルギー自給率は12.6%(※)と、他国と比較しても低い水準にあります。とくに2011年の東日本大震災以降は、化石燃料への依存が高まり、エネルギーの安定供給に対するリスクが顕在化しました。また、福島第一原発事故の経験を踏まえ、原子力依存度の低減に向けた方針への見直しもあり、持続可能なエネルギー供給体制の構築が急務となりました。

このような背景から、発電コストの高い再エネ電気を固定価格で買い取るFIT制度が導入されました。

(※)出典:経済産業省「日本のエネルギー エネルギーの今を知る10の質問」

FIT制度の仕組み

FIT制度では、発電事業者が再生可能エネルギーで発電した電力を電力会社に売電します。電力会社は、その電力を固定価格かつ一定期間(例:太陽光10kW以上は20年間)買い取る義務があります。買い取り価格は設備種別や規模、導入年度によって異なり、毎年度見直される仕組みです。

この制度により、発電事業者は市場価格の変動に左右されず、安定した収益の確保が可能です。一方で、買取費用は「再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)」として電気料金に上乗せされ、全国の電気利用者が負担する仕組みです。

再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)とは?

再エネ賦課金とは、FIT制度による買取費用を全国の電気利用者が公平に負担する仕組みです。

電力会社が発電事業者から電力を買い取る際の費用差額を、家庭や企業の電気料金に加算して徴収します。毎年度単価が見直され、再エネ導入量が増えるほど負担額も変動します。計算方法は下記のとおりです。

| 再エネ賦課金=使用した電力量×賦課金単価 |

FIT制度の対象となる再生可能エネルギー

FIT制度の対象となる再生可能エネルギーにはいくつか種類があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

太陽光発電

太陽光発電は、太陽光を太陽電池パネルで直接電気に変える発電方式です。設置は比較的容易で、小規模な住宅から大規模なメガソーラーまで幅広く普及しています。FIT制度では、導入初期に高い買取価格が設定され、急速に市場が拡大しました。メンテナンスは比較的簡単ですが、日照条件に左右されることから発電量は天候や季節で変動するため注意が必要です。

風力発電

風力発電は、風の力で風車を回し、その回転エネルギーを発電機で電力に変える仕組みです。陸上型と洋上型があり、風さえあれば昼夜問わず発電できます。とくに洋上風力は発電量が安定し大規模化が可能といわれ、国内での事業展開が期待されています。一方で、立地選定や環境影響評価に時間がかかる点に課題があります。

水力発電

水力発電は、水の位置エネルギーを利用して水車を回し発電する仕組みです。ダム式や流れ込み式があり、既存の水資源を活用するため安定した発電ができます。日本では既に多くの水力設備が稼働しており、FIT制度では中小規模の未開発地点の活用が促進されています。安定的かつ高効率な運転に優れる一方で、小規模発電はコストが高く、水利権や関係者との調整が課題となっています。

地熱発電

地熱発電は、地下深くの高温蒸気や熱水を利用し、発電タービンを回して発電する仕組みです。日本は火山国で地熱資源が豊富ですが、国立公園内の規制や開発コストの高さが普及の課題となっています。FIT制度により一定の買取価格が保証され、開発への投資意欲が高まっているため、将来的には、24時間安定運転が可能なベースロード電源として期待されています。

バイオマス発電

バイオマス発電は、木材や農作物残渣、食品廃棄物などの有機資源を燃焼またはガス化して発電する方法です。天候に左右されず、廃棄物の有効活用につながります。一方で、資源が広範囲に分散して存在するため「収集・運搬・管理にコストがかかる」ことで発電コストが高く、発電所が小規模分散型になる傾向があるという課題があります。

FIT制度のメリット

FIT制度にはどのような利点があるのでしょうか?ここでは代表的なメリットを紹介します。

日本のエネルギー自給率の向上につながる

FIT制度は国内で発電した再生可能エネルギーを活用するため、輸入依存度を減らし自給率向上に寄与します。日本はエネルギー資源の多くを海外から輸入しており、自給率は約12.6%と低水準です。国内で安定的に利用可能な再生可能エネルギーの普及は、エネルギー安全保障の強化や、海外依存からの脱却につながります。

また、地産地消型の電源構築は、地域経済の活性化にも貢献すると期待されます。

環境保護に貢献できる

再生可能エネルギーは、石炭、天然ガスなどの化石燃料に比べ、発電時の温室効果ガスの排出が大幅に少ないのが特徴です。そのため、FIT制度による再エネ設備の普及によって、化石燃料への依存度が減少し、カーボンニュートラルへの移行を加速するといえます。

再生可能エネルギーの普及は国際的な気候変動対策への貢献となり、日本の国際的な責務遂行にもつながります。バイオマス発電では木材の端材や家畜由来のメタンガスなどを活用でき、廃棄物削減にも貢献できます。

FIT制度の課題

FIT制度にはどのような問題点があるのでしょうか?ここでは、代表的な課題を見ていきます。

コスト負担が大きい

FIT制度の買取費用は、再生可能エネルギーの推進という国策に基づいて、最終的に再エネ賦課金として国民全体が負担しています。再エネ導入量の増加に伴い、再エネ賦課金は電気使用量に応じて家庭や企業の電気料金に上乗せされるため、その額が年々増加する構造です。

とくに、制度初期に設定された高い買取価格の契約が長期間続くことで、総負担額が膨らみやすくなります。したがってこの負担増が、電力消費者の不満や制度の持続性への懸念を招いているといえます。

市場からの分断と経済変動リスク

FIT制度では、発電した電力は固定価格で買い取られるため、発電事業者は市場の需給状況を気にせず発電が可能です。その結果、市場価格の変動リスクから守られる一方で、市場の競争原理が働きにくくなり、電力価格の形成に歪みが生じる可能性があります。

市場価格が高騰しても売電価格は変わらず、逆に市場価格が下落しても消費者負担は維持されるため、制度全体の経済効率性に課題が指摘されています。再エネをベース電源とするには、電力市場と連動した柔軟な制度の構築が必要です。

FIT制度の今後

前述の通り、FIT制度には「コスト負担が大きい」「市場からの分断と経済変動リスク」という課題があります。こうした課題を背景に、FIT制度からFIP制度への移行が進んでいます。ここでは、FIT制度の今後について解説します。

FIP制度の登場

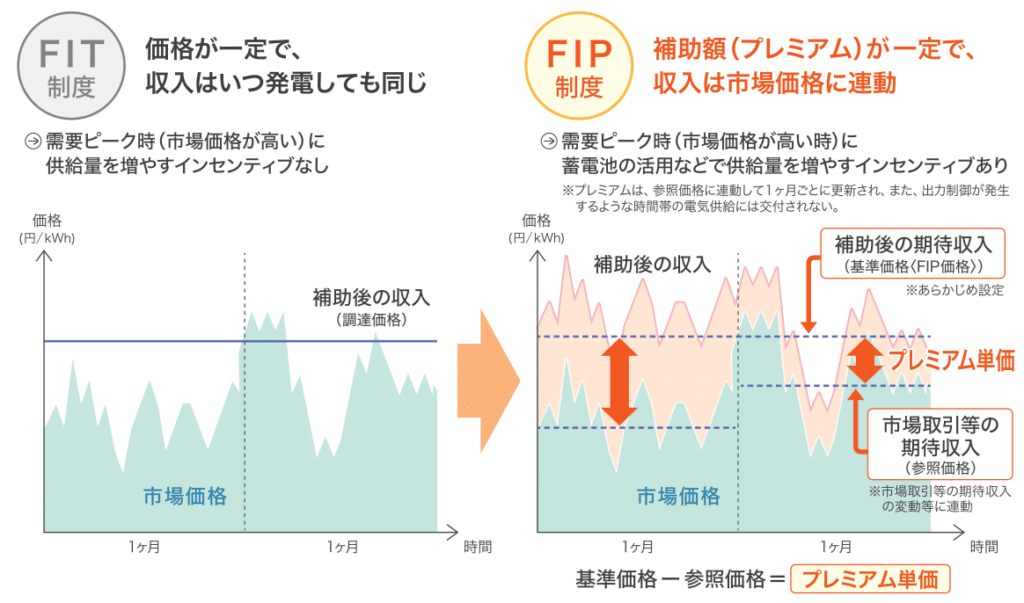

出典:経済産業省「再生可能エネルギー FIT・FIP制度ガイドブック2024」

FIP制度(Feed-in Premium : 固定価格プレミアム制度)は、再エネ発電事業者が発電した電力を市場で販売し、その市場価格に国が定めた一定の補助金(プレミアム)を上乗せして収入を得る仕組みです。FIP制度では、市場や相対取引で販売するため、その売電価格に応じて収入が変動します。これにより、発電事業者は市場の需給バランスの考慮や、発電タイミング、販売戦略の最適化が必要となります。

従来のFIT制度の課題を踏まえ、欧州では既に主流となっていますが、日本では2022年度から一部の電源で導入が始まりました。将来的には、より多くの再エネ電源がFIPに移行する見通しです。

卒FITへの対策

卒FITとは、FIT期間(10〜20年)が終了した再エネ設備のことです。卒FIT後は固定価格での買取がなくなるため、新たな売電先や自家消費の方法を検討する必要があります。

具体的な対策として挙げられるのは、「小売電気事業者への自由契約での売電」、「蓄電池を活用した自家消費率向上」、「PPA(電力販売契約)による長期売電契約」などです。

卒FITを見据えた設備投資や運用方針の早期での見直しは、電力コスト削減とエネルギー自立化の両立を可能にします。

FITからFIPへー持続可能な再エネ導入と脱炭素経営の実現

FIT制度は、日本の再生可能エネルギー普及に大きく貢献してきましたが、国民負担や市場の歪みといった課題も抱えています。今後はFIP制度への移行や卒FIT対策を通じて、持続可能で効率的な再エネ導入が求められます。再エネ導入を検討する際は、制度の仕組みと将来動向をしっかり把握しておくことが重要です。

弊社の「e-dash」では、クラウドサービスと伴走型のコンサルティングサービスを組み合わせ、脱炭素にまつわる企業のあらゆるニーズに応える支援を行っています。

脱炭素に関するお悩み・課題はぜひe-dashにご相談ください。

以下の資料では、電力契約から考える脱炭素の取り組みについて解説しています。こちらもぜひご参考ください。

とは?-1-640x360.png)