2050年までに二酸化炭素排出量をゼロとする脱炭素社会を目指して、多くの地方自治体がゼロ・カーボンシティ宣言をしています。

人為的な二酸化炭素の排出は地球温暖化の原因であり、今や全世界共通の課題となっています。そのため、ゼロ・カーボンシティ宣言をし、地方自治体やそこに住む個人が脱炭素社会実現のために尽力することは重要です。

この記事では、ゼロ・カーボンシティの概要や宣言することによるメリット、事例などを解説します。

目次

ゼロ・カーボンシティとは?簡単に紹介

2050年にゼロ・カーボンを目指す意思表明した地方自治体を「ゼロ・カーボンシティ」と呼びます。

ゼロ・カーボンとは、人間活動によって排出される二酸化炭素などの温室効果ガスを実質ゼロにすることを指します。どのようにゼロにするかというと、まず、排出される二酸化炭素を極力減らす努力をします。それでも排出された分は、森林管理や植林などによって二酸化炭素を吸収させることで、相殺するという仕組みです。

地球温暖化対策推進に関する法律「地球温暖化対策推進法」では、地方自治体は温室効果ガス削減の取り組みを計画し、実行するよう務めるものとしています。

このような制度により、二酸化炭素の排出量をゼロにする脱酸素社会を目指して、ゼロ・カーボンシティを表明する地方自治体が増えてきています。宣言をした各地方自治体によって、二酸化炭素排出量を減らすさまざまな取り組みがなされています。

脱炭素社会との違い

「脱炭素社会」は、気候変動問題の被害を最小限に食い止めるため、温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることを目指す社会を指します。

「ゼロ・カーボンシティ」は、特定の都市や地域が2050年までに二酸化炭素の排出量を実質ゼロにすることを目指す取り組みを指します。

脱炭素社会は全体的な視点から温室効果ガスの排出量を削減することを目指す一方で、ゼロ・カーボンシティはより具体的な地域レベルでの取り組みを強調します。両者は共に、気候変動問題への対策として重要な役割を果たしています。

どちらも「カーボンニュートラル」を目指す取り組みのこと

カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量を実質ゼロに抑える概念を指します。ゼロカーボンシティは、カーボンニュートラルな都市を指しています。

どちらも環境に配慮した取り組みですが、その推進背景には、異常気象による影響で災害が多発していることがあります。近年では、温室効果ガスによる地球温暖化の進行が顕著で、人間生活や動植物の生態系に大きな影響をもたらしているため、深刻な状況といわれています。

このためパリ協定では「産業革命前からの平均気温上昇を1.5度に抑える」との目標が出されました。目標達成には、2050年までに二酸化炭素の実質排出量をゼロにすることが必要とされています。

ゼロ・カーボンシティは全国にどれくらいある?

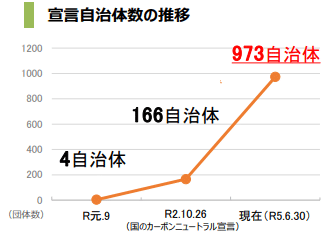

2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すゼロ・カーボンシティを宣言したのは、2019年の時点では4自治体、総人口は7,883万人でした。そして、2020年10月に菅前総理が2050年カーボンニュートラル目標を宣言したこともあり、同年にゼロ・カーボンシティを表明する自治体が急増しました。

現在、2022年11月30日の時点で、ゼロ・カーボンシティ宣言をした自治体は804にものぼります。43の都道府県と471市、20の特別区、231町、そして39村がゼロカーボンシティを宣言しました。総人口は1億1,933万人となり、1億人を超えています。

ゼロ・カーボンシティを宣言した自治体の一覧

2023年6月30日時点では、973もの自治体が宣言を行っています。

これは、気候変動対策としての重要な一歩であり、各自治体が地球温暖化防止に向けた具体的な行動を起こしている証拠といえます。

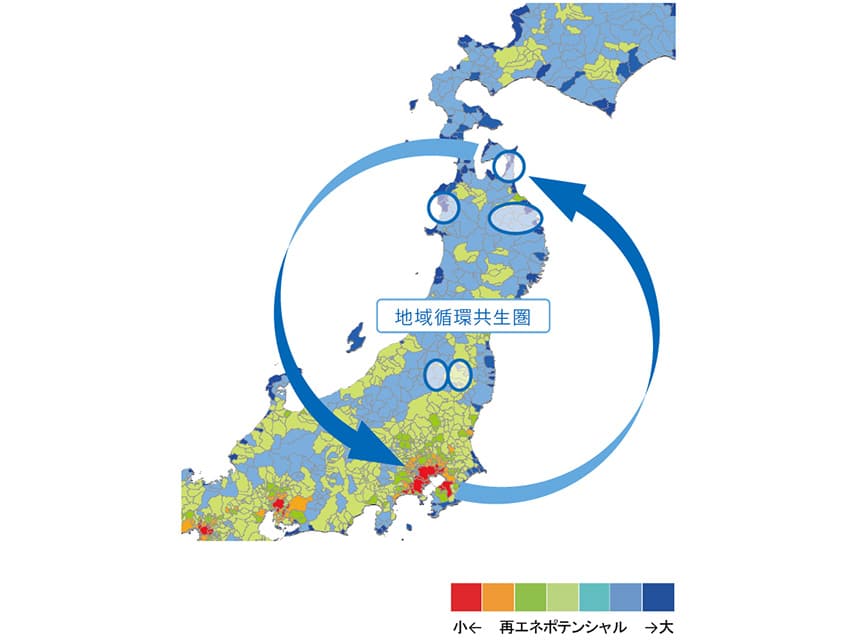

また、地域のエネルギー需要を自ら賄うことができない都市部へ送電すること等により、広域的な需給バランスを確保するための地域間の連携も図られています。

さらに、ゼロ・カーボンシティの宣言は、SDGs(持続可能な開発目標)推進の一環でもあります。これにより「誰一人取り残さない」持続可能で多様な社会を実現するために、全国にSDGsを浸透させる必要性が認識されています。

私たちが住む地球の未来を守るために必要不可欠な行動であり、今後も更なる取り組みが期待されます。

炭素を減らすためのロードマップ

環境省では、今後段階を経て炭素を減らすためのロードマップを公表しています。下記に簡単にまとめました。

| 年度 | 内容 |

| 2020年 | 最初の10年間がカギを握る。足元からできることを直ちに実行。イノベーションを待たず既存技術をフル活用 |

| 2020年~2025年 | 5年間の集中期間に政策を総動員。人材・技術・情報・資金を積極支援 |

| 2030年 | 少なくとも100か所の「脱炭素先行地域」を作ることを目指す。全国で、自家消費型太陽光、省エネ住宅、電動車などの重点対策を実行 |

| 2050年 | モデルを全国に伝搬し、2050年を待たずに脱炭素達成(脱炭素ドミノ) |

このロードマップは、地域が主役となる、地域の魅力と質を向上させる地方創生に資する地域脱炭素の実現を目指しています。

ゼロ・カーボンシティ宣言をおこなうメリット

多くの地方自治体がゼロ・カーボンシティを宣言しているのには、理由があります。それは、宣言をすることで受けられるメリットがあるためです。

メリットは2つあり、一つは国(環境省)から支援を受けられること、もう一つは地域活性化や地域貢献ができることです。次からは、この2つのメリットについて詳しく見ていきましょう。

国から支援を受けることができる

ゼロ・カーボンシティを宣言すると、国がゼロ・カーボンシティ実現を加速するためにさまざまな支援をしてくれます。

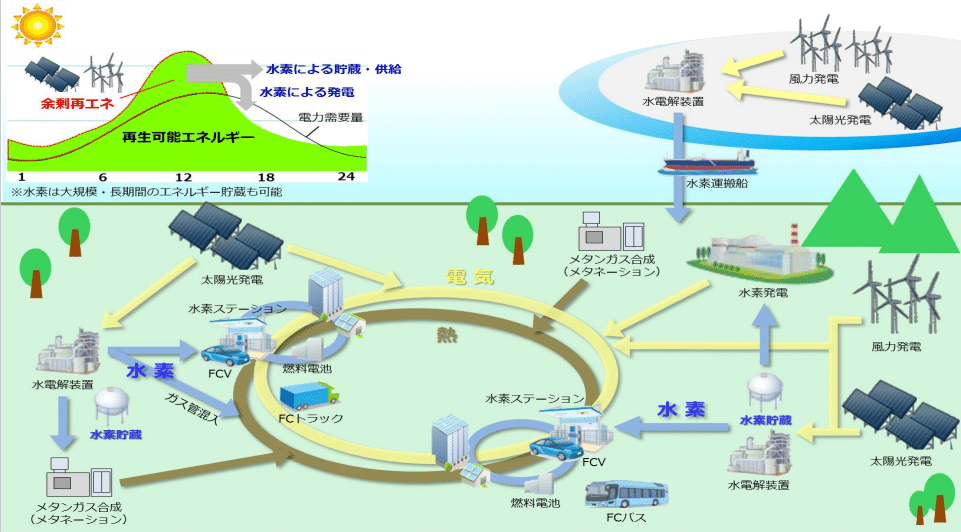

大まかには、太陽光や風力などを活用した再生可能エネルギーの設備などの導入支援や、地域の脱炭素社会の実現に向けた計画づくりの支援、専門人財を派遣する人的支援などがあります。計画の立案から人材確保、設備導入など一貫した支援を受けられることも大きなメリットです。

資金や人材などの不足によりゼロ・カーボンシティに関する取り組みの実行が難しい自治体であっても、国から支援を受けられれば、ゼロ・カーボンシティ実現が可能となります。

地域活性化や地域貢献につながる

二酸化炭素排出量の削減のために有効な再生可能エネルギーを導入することは、雇用や産業の創出につながります。

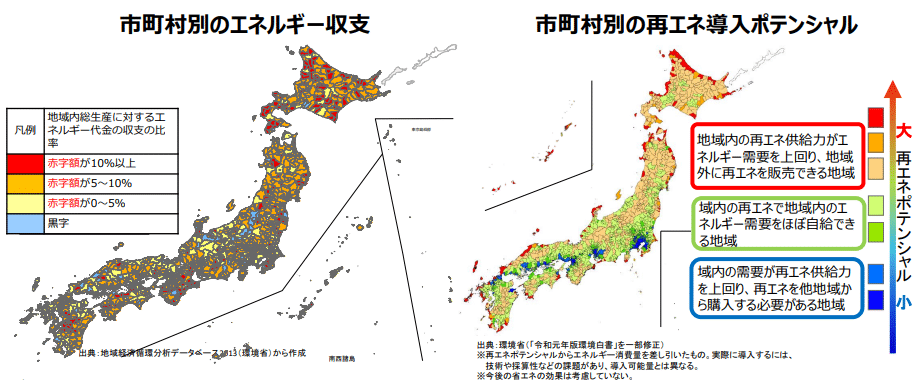

また、再生可能エネルギーは地域の収益確保が期待できると言われています。2013年の環境省試算によると、9割以上の自治体においてエネルギー収支が赤字です。多くの地域において再生可能エネルギーを自給または販売できるため、再生可能エネルギー導入のポテンシャルは高いと言えます。

日本全体では化石燃料を輸入に頼っており、2019年度のエネルギー自給率は約12%です。再生可能エネルギーを導入することで、日本国内のエネルギー自給率が向上し、化石燃料輸入代金を削減可能になるでしょう。

ゼロ・カーボンシティ宣言をおこなう方法

環境省にゼロ・カーボンシティとして認定されるには、地方自治体の首長、または地方自治体が2050年二酸化炭素の排出を実質ゼロを目指すことを宣言する必要があります。

宣言するには、例えば、定例記者会見やイベント、報道機関へのプレスリリースで宣言するといった方法があります。各地方自治体ホームページにて表明しても良いでしょう。

環境省に相談することも重要です。環境省は、ゼロ・カーボンシティ宣言を検討している場合は事前に環境省へ相談し、宣言した後も環境省へ連絡するよう呼びかけています。

ゼロカーボンシティの取り組み事例

自身の自治体で二酸化炭素排出量ゼロを目標としているけれど、何から始めたらよいかわからないという場合は、ゼロ・カーボンシティ宣言をした自治体の取り組みを参考にすると良いでしょう。

次からは、東京都、神奈川県横浜市、京都府京都市の3つの自治体によるゼロ・カーボンシティに関する取り組み事例を3つ紹介します。

東京都

東京都は2019年5月、2050年に二酸化炭素排出量を実質ゼロにすることに貢献する「ゼロエミッション東京戦略」を策定。世界最大都市の債務として、気温上昇を1.5℃に抑えることを追求しています。

具体的には、ゼロエミッション東京戦略として、下記の「戦略策定の3つの視点」を公表しました。

- 気候変動を食い止める「緩和策」と、既に起こり始めている影響に備える「適応策」を総合的に展開

- 資源循環分野を本格的に気候変動対策に位置付け、都外のCO2削減にも貢献

- 省エネ・再エネの拡大策に加え、プラスチックなどの資源循環分野や自動車環境対策など、あらゆる分野の取組を強化

2050年までに使用エネルギーを100%再生可能エネルギーとする、都内を走る自動車のすべて排出ガスを一切出さないZEV化にする、食品ロス発生を実質ゼロにするなどのゴールと、それを達成するための2030年までのマイルストーン、そしてその他にも具体的なアクションを打ち出しています。

神奈川県横浜市

2050年までに脱炭素化をゴールとし、温暖化対策実行計画「Zero Carbon Yokohama」の実現を宣言した神奈川県横浜市。

同市を会長とし、脱炭素社会の実現のために具体的な取り組みを研究や議論し、国へ提言することを目的とした「ゼロカーボン市区町村協議会」を設立しました。会長である横浜市は、本協議会のとりまとめや、内閣官房による「国・地方脱炭素実現会議」などで、市区町村の意見の発信などを行っています。

具体的には、2030年に向けて下記の指標を掲げています。

- エネルギー消費量を18%削減(2013年度比)

- 新築住宅のうち、省エネに配慮した住宅の割合100%

- クリーンエネルギー自動車の普及割合40%

さらに、「地域循環共生圏」の取り組みとして、他都市との連携を図っています。再生可能エネルギーの豊富な東北地方の市町村と協定を締結して電気の供給を受けています。

京都府京都市

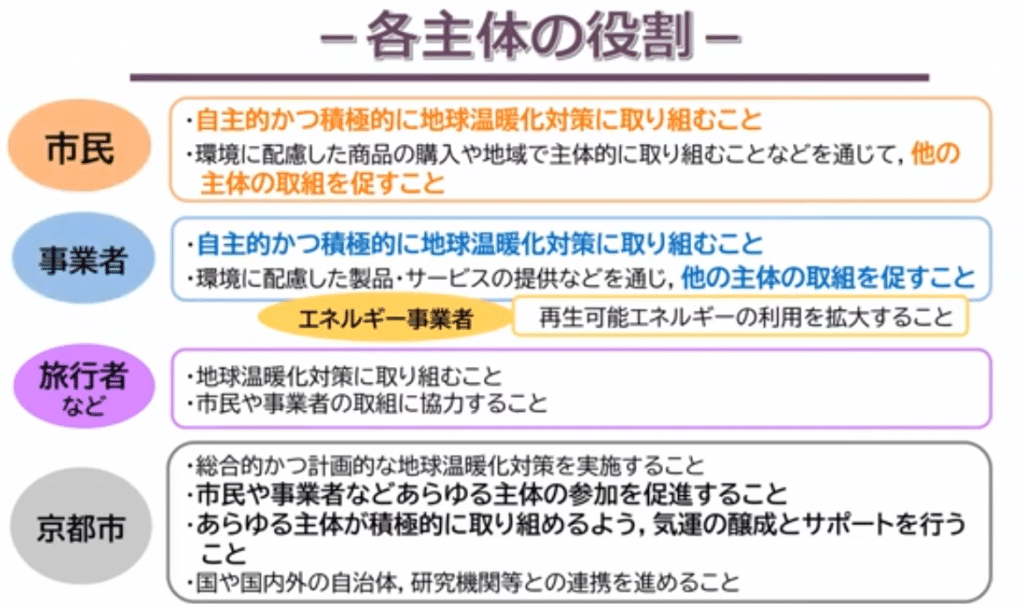

日本で初めて地球温暖化対策に特化した条例を制定したのが、京都府京都市です。2004年に「京都市地球温暖化対策条例」を制定し、さらに、自主的かつ積極的に気候変動対策に取り組むために、2020年12月に条例を改正しました。この条例は「2050京(きょう)からCO2ゼロ条例」の愛称で呼ばれています。

また、2050年までに脱炭素社会を目指す行動の和を広げる「京(きょう)から広げるゼロの輪」という取り組みを行っており、企業や団体、大学のサークルなどからの賛同を募っています。

京都市の削減目標

- 2050年CO2排出量正味ゼロ

- 中間目標として、温室効果ガス排出量を2030年度40%以上削減(2013年度比)

尚、基本理念(第3条)として下記の通り掲げています。

- 事業活動及び日常生活において、二酸化炭素排出量正味ゼロが達成されるよう社会経済システムの転換を図ること。

- 本市、事業者、市民、環境保全活動団体及び観光旅行者その他の滞在者が、脱炭素社会を実現することの重要性を認識し、それぞれの責務に基づき、自主的かつ積極的に取り組むこと。

- 地球温暖化対策を通じて、温室効果ガスの排出の抑制等を図るとともに、社会及び経済の課題の解決に貢献すること。

自治体も脱炭素への取り組みを検討してみよう

ゼロ・カーボンシティ宣言をする地方自治体は、今後も増加していくことが予想されます。

宣言をすると、脱炭素社会実現に向けての計画を策定したり、再生可能エネルギー設備を整備したりするなど、さまざまな取り組みを進める必要があるため、宣言は難しいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、宣言することで国からの支援も受けられますし、地域の経済活性化や雇用創出なども見込めます。

脱炭素への取り組みに関心があるが、何から始めて良いかお困りの自治体はe-dashへご相談ください。

e-dashは、現状を把握するCO2排出量の可視化からエネルギー最適化の提案、CO2削減までを総合的にサポートするサービスプラットフォームです。脱炭素への取り組みに寄り添うパートナーをお探しなら、ぜひe-dashにご相談ください。